地域性と年代でギャップのある話ですが、今家づくりを考えている方にとっての「太陽光」の利用は、ほとんどの場合は太陽光を利用した「発電」になると思います。

一方で、「熱利用」になるのは日当たりの良い地域に住まれる「1980年台」の家に住んでいた方。この頃、太陽熱を利用した温水器の導入がピークとなり、以後、年々下がっており、政府が太陽光発電に補助を出したこともあり、一気に廃れました。

ですが、太陽光は「電気」に変換するよりも「熱」エネルギーのまま利用した方が効率がいいんです。しかも、給湯・暖房だけではなく冷房への利用もできるようになると考えると、家庭でのエネルギー消費が大きく削減できる、かもしれません。

このページでは、「太陽光と間違えてうっかり太陽熱温水器の情報を見てしまった」という方でも「あれ、もしかしたら結構いいんじゃないか」と思うくらいの情報をまとめて提供しております。

太陽熱利用システムって、一体なんだ?

まずは、太陽光発電ではなく、「太陽熱」を利用するってどういうことなんだ、という疑問に答えていきます。

太陽熱利用システムとは

太陽熱利用システムとは、太陽の熱エネルギーを給湯や冷暖房へ活用する仕組みのことである。広義にはビニールハウスや太陽炉なども含まれるが、より効率よく熱を回収・変換して生活に役立てるようにしたものを今回は取り上げます。

太陽エネルギーとは

太陽エネルギー(たいようえねるぎー、英: Solar energy)は、太陽から太陽光として地球に到達するエネルギーを指す。ソーラーエネルギー[1]、ソーラーパワー[2]などとも呼ばれる。地球上の大気や水の流れや温度に影響し、多くの再生可能エネルギーや生物の生命活動の源となっている。また、古くから照明や暖房、農業などで利用されてきた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC

まず、太陽エネルギーは人類の長い歴史の中でも古来より利用してきたエネルギーです。

太陽エネルギー用途

- 照明

- 農業

- 熱エネルギー

- 発電

他の再生可能エネルギーとの相性は

京都議定書の目標となっていた2020年が終わり、2021年からは2030年のパリ協定で掲げられた「脱炭素社会」に向かって本格的に動き出すことになります。新しいエネルギーについては別記事でも紹介しています。

また、家づくりに関してのエネルギーの考え方についてもまとめてみました。

再生可能エネルギーという言葉の認知度は高まりましたが、「実際、何なの?」と聞かれて答えられる人は少ない。最低限、家づくりに関するエネルギーの話だけは知っておくと「未来で損することはない」ということで、簡単に情報をまとめておきました。

家庭用燃料電池

家庭用燃料電池としてエネファームの利用が進んでいますが、水素を使った家庭での発電には注目したいところです。

地熱発電

地熱発電に関する情報はこちらにまとめました。

地中熱利用

地中熱と地熱がややこしいですが、地面の中は温度変化が少なく、地上との温度差を利用して冷暖房や給湯などの省エネに貢献することができます。

地中熱を家づくりに役立てる情報についてはこちらにまとめてあります。

小型風力発電

自宅に風力発電は実現可能性は低いですが、我々新潟県民は「冬場の日射量は期待できない」ため、太陽光発電と太陽熱利用が難しい地域と言えます。少しでも発電の助けにならないかと、風力発電についても調べてみました。

太陽熱を集める方法

パッシブ利用として、ビニールハウスや温室などの利用の場合は太陽光を利用して空間を温めるために使用しますが、より効率よく熱源として利用する場合は、比熱の良い素材で熱を集めて、かつ利用しやすい形に変換する必要があります。

集熱機の種類

集熱機の構造としては、まず太陽熱を受け止めるプレートのようなものが必要です。ここで熱エネルギーを効率よく「熱媒」に伝えます。

熱媒となるものは、「水」か「空気」です。

- 水式集熱器

- 平板型

- 真空管型

- 空気式集熱器

平板型集熱器

- 既存の設備に接続が可能

- 比較的安価

- 傾斜角度が必要

- 水漏れ、凍結リスク

真空管型集熱器

- 既存の設備に接続が可能

- 集熱効率が良い

- 集熱面積が少ない

- 水平設置が可能

- 高温集熱に有利

- 水漏れ、凍結の心配がある

空気式集熱器

- 水漏れ、凍結の心配がない

- ダクトが大きく施工スペースが必要

- 基本は暖房利用

熱の利用方法

集めた熱をどうするか、という話。

給湯

一番分かりやすくベーシックな形なのが「給湯利用」です。

基本的には不凍液を循環させて「太陽熱で暖まった湯」を熱源として利用しながら別途水を温めます。沸騰したお湯になるわけではなく、「常温以上」の水を準備しておき、給湯時に必要なエネルギー良を減らす、というイメージです。

暖房

給湯から利用方法を広げると、まず考えられるのが暖房としての利用です。

寒い冬に暖房を使うのに、太陽熱はないんじゃないの?

根本的に、「なぜ、冬は寒いのか」という蛇足になってしまいますが、個人のブログなので好き勝手に書いておきます。

太陽が出ていても寒い冬の話

まず、「日照時間」の違いがあります。つまり、太陽が出ている時間が夏と冬では違うということ。太陽が出ている時間が長い方が空気はあったまりやすい。

次に「太陽光が差し込む角度」が関係します。角度が垂直(真上)から太陽が差しているときの方が暖まりやすいので、日本などの中緯度に位置する陸地は冬場は温まりにくいのです。

緯度によって気温が異なるのは、北極と赤道の関係を考えると分かりやすいですね。日本のような中緯度に位置する国は、季節の影響を受けやすく、夏は暑くて冬が寒いという四季が生まれます。

話を戻すと、冬場でも太陽熱は地面に届いています。ただ、太陽熱が夏場のように十分に空気を温めるほど力がなく、かつ時間が短いということです。

比熱の話

モノには温まりやすさ(比熱)があります。空気の中でも、二酸化炭素濃度が高いと温まりやすい=温暖化というのはこういうこと。

| 物質 | 比熱 |

| 水 | 4186 |

| 空気 (湿度100%) | 1030 |

| 空気 (乾燥) | 1005 |

| アルミニウム | 900 |

| ガラス | 677 |

| 鉄 | 444 |

| 銅 | 385 |

| 金 | 129 |

空気よりも圧倒的に金属の方が「温めるときに必要なエネルギーが少ない」ため、冬場でも効率よくエネルギーを受け取ることができます。

中学生くらいの理科で「南中時刻と最高気温は違う」ということを習いますが、これは太陽熱で先に「地面」が温められて、この地面から熱が伝導して空気を温めるため時間差が生じるわけです。

暖房利用とヒートアイランドの話

ちなみに、ヒートアイランドで夏でも冬でも暑くなりやすい東京などの都市。ヒートアイランドの原因は「人工排熱の増加」「都市形態の高密度化」「地表面皮膜の人工化」などがあげられます。

つまり、太陽熱を集めやすい構造をとれば、気温すらあげられる熱量になる、ということです。夏場にも入浴などのために給湯は必要ですが、太陽熱を空気中に放出するよりも、給湯に利用する熱エネルギーとして活用する方が理にかなっている、と言えます。

ヒートアイランド現象は他の要素もたくさん絡んでいるので、「太陽熱利用」がヒートアイランドを解決する方法、というわけではないのですが、無駄なエネルギーを使用しないことは微々たる効果であったとしても無駄ではありません。

説明が長くなりましたが、冬場にも「太陽熱」を利用することで、暖房に必要な熱量を効果的に減らすことができます、というお話でした。

冷房

ヒートアイランド現象の話も出ましたが、熱は上手に逃すことで「冷房」の効果を高めることもできます。

そもそも、なぜ冷たくできるのか

また少し勉強の話になりますが、「冷房はなぜ室温を下げることができるのか」について解説します。

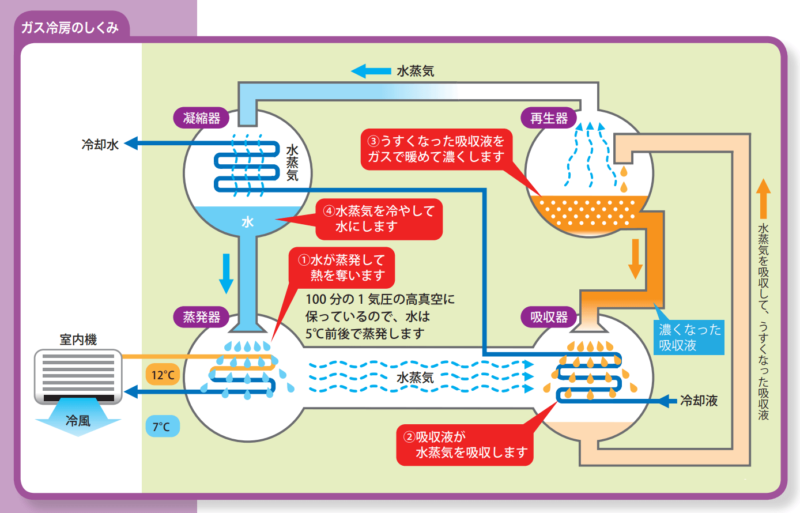

冷房の基本的な仕組みは「液体」と「気体」の変化時の熱の移動を利用しています。液体が機体に変わる蒸発時、熱が吸収されます。気体が液体に変わる凝縮時には熱は放出されます。

この「気体」や「液体」に変える際に、圧力をかけます。この効率を高めたものが「ヒートポンプ」などと呼ばれています。この液体や気体に変化させるものが「冷媒」であり「冷却ガス」がエアコンの室外機と室内機を移動することで、冷たい空気を作っています。

エアコンの電気代がなぜ高いかと言えば、この冷却ガスを圧縮するためのコンプレッサーの稼働にエネルギーが必要だからです。

では、コンプレッサーを極力使わなければ、冷房に関してもエネルギーを抑えることができる、と考えられます。液体が蒸発するときには気化熱として熱が吸収されます。高圧化であれば、僅かの温度差であっても冷媒を気化させることができます。

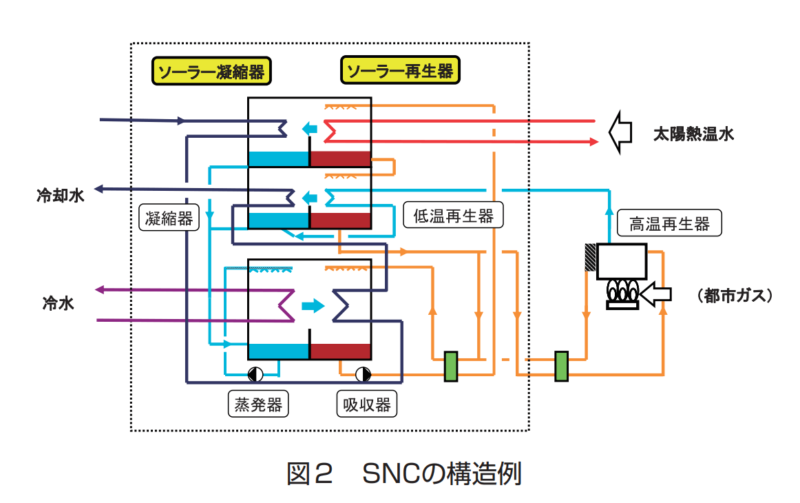

この温度差を作るための熱源として、太陽熱を利用します。結構ややこしいので、東京ガスの取り組みがわかりやすいと思うので引用しておきます。

大規模な太陽熱集熱装置と熱交換器が必要にはなりますが、つまりこれをコンパクトにすれば家庭用としても利用可能ではある、と考えられます。

流石に、夏場に関してはガス冷房なども併用するようですが、少しでも排熱量を減らすことはヒートポンプ現象の対策にもつながりますし、新しい技術ってのは読んでいるだけでワクワクするので、家庭レベルにも普及できると良いですね。

太陽光発電と何が違うの?

ここからは、太陽光発電との違いを説明していきます。

太陽熱の方がエネルギーを無駄なく利用できる

太陽光発電は、太陽光を「電気」に変えます。一方で、太陽熱はそのまま「熱」として使います。太陽光発電は電気に変換するためにエネルギーのロスが生じますが、太陽熱の場合は利用しやすい「温水」や「暖かい空気」に変えるくらいで、熱エネルギーとしてそのまま利用していると言い換えられます。

エネルギー効率

- 太陽熱:40%〜60%

- 太陽光発電:7%〜18%

供給エネルギー

太陽熱利用システム

600kWh/㎡

太陽光発電

130kWh/㎡

利用方法が限定的になる

太陽光発電は、電気に変えているので電気をエネルギーとするすべてのものに利用可能です。

一方で、太陽熱に関しては「給湯」「暖房」がほとんどで、かろうじて「冷房」利用が検討されているくらい。用途が決まっているので、利用する施設も限られてしまいます。

つまり、家庭用で考える場合は「給湯」「暖房」のエネルギーがどれくらい必要かって話で考えないといけない。場合によっては「太陽光発電」と「太陽熱利用」のハイブリッドで家庭に必要なぶんをどれくらい賄うか、を計算しないといけない未来がありそう。

こうなってくると、屋根の形状は「パネルを載せる」ことが前提になるのと、家の耐久性も「屋根には重たいものが乗る」ように高めていく必要がありそうですね。

コスパがいいのはどっち?

太陽光発電と太陽熱利用システムのコスパについて考えていきます。

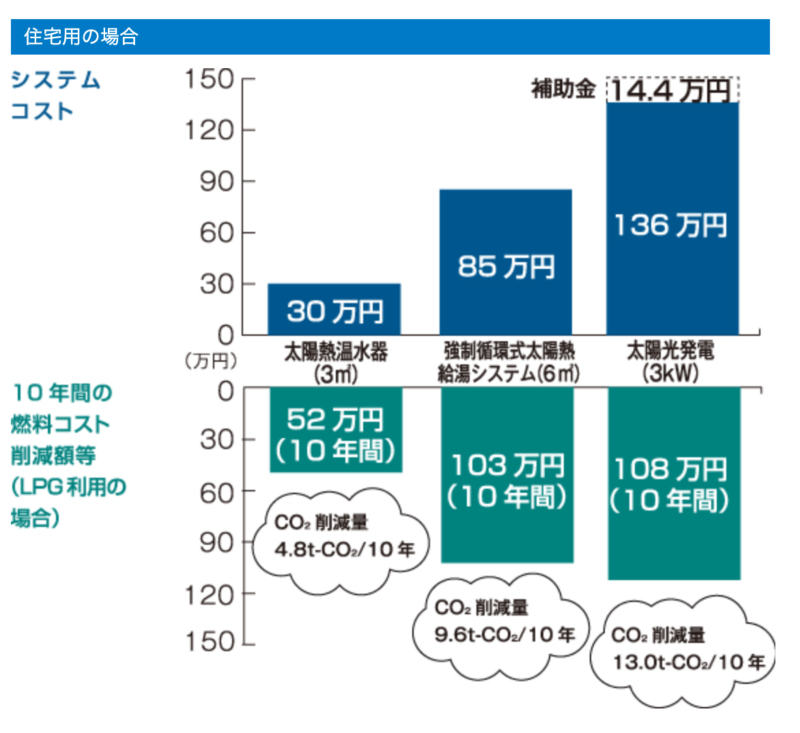

設置価格

太陽熱利用システム

- 住宅用:3〜6㎡

- 約30〜90万円

- 非住宅用: 60 ㎡

- 1200〜1500万円

太陽光発電

- 住宅用:3kW

- 150〜180万円

- 非住宅用:60kW

- 3600〜4200万円

補助金

太陽熱利用システム

- 住宅用:なし

- 業務用:あり

太陽光発電

- 住宅用:あり

- 業務用:一部あり(学校など)

結局、太陽光発電と熱利用、どっちらがいいか

結論と言えば、圧倒的に太陽熱の方がエネルギーコスパはいいです。ただ、この熱エネルギーを利用する方法が限定的なのと、普及率のことを考えると「何も考えないなら太陽光発電」の方が使い勝手は良いと考えられます。

ただ、「給湯」と「暖房」は必ず利用するわけで、ここのエネルギー削減策を取り入れておくということは重要だと思います。

給湯・暖房に関しては「エネファーム」などの燃料電池系の施策が取り入れやすいので、こことの比較も必要だとは思います。水素利用で給湯も賄うなら、エネファームの方が使い勝手は格段に上がります。

あとは、熱移動により効率を高めるなら、地中熱利用という手もあります。いずれにせよ、地域の気候に合わせて選択肢があった方がいいので、「自分の地域だとどういう再生可能エネルギーが利用可能だろうか」という視点を持っておくと、家づくりにも役立つと思います。

PVTパネルというハイブリッドな選択

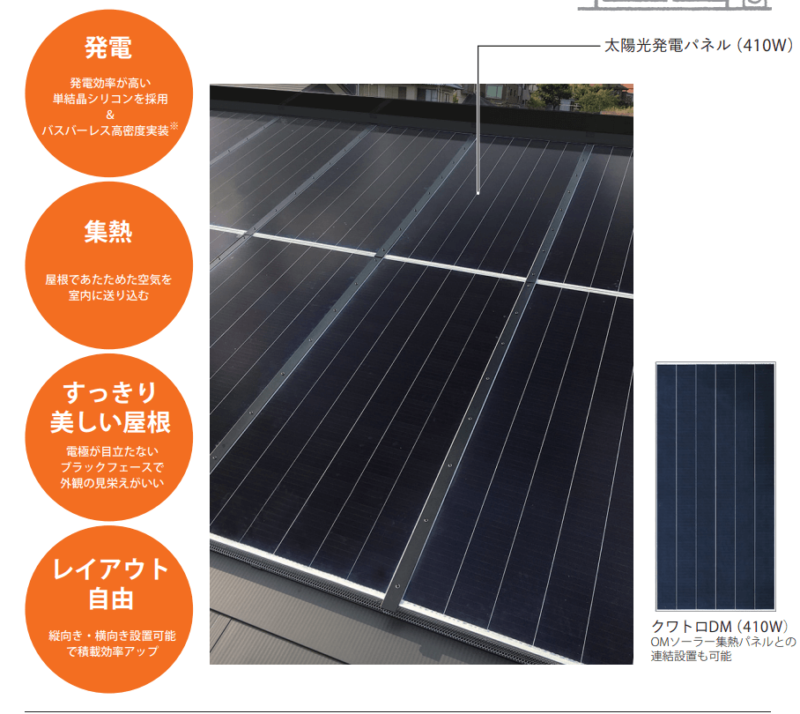

PVT(Photovolataic Thermal)とは、太陽熱利用と太陽光発電を同時に行うことができるパネル。ZEHなどの採用基準にもエネルギー源として選択肢がある。

OMソーラーのPVTパネルは、OMソーラー製品「OMX」や「OMクワトロソーラー」に組み合わせることで、この熱を冬の暖房や給湯※1にも利用できます。発電によるエネルギー変換効率は19.9%ですが、熱利用の18.0%を合わせると37.9%※2ものエネルギー変換効率になります。また、発電時にパネルの温度が上昇すると発電効率が下がってしまう問題点※3を、パネルの下面に空気を通して熱利用することで低減しています。

https://omsolar.jp/product/quatro_dm.html

太陽熱を実際に利用できる製品について

2021年5月現在、販売されている熱利用システム関連の製品などを紹介していきます。

給湯システムに関する製品

まず、既存の給湯システムとは相性がいいです。簡単に言えば、太陽熱で温めたお湯を給湯に回せばいいので、給水→太陽熱貯湯ユニット→給湯器という接続が(だいたい)可能です。

唯一、相性が悪いとすれば、水素発電の排熱を利用するエネファームくらいでしょうか。エコジョーズ・エコキュートに関しては、専用の接続機器が必要な可能性はありますが、併用することでさらに熱効率はよくエネルギーを無駄にしません。

- ガス給湯

- 石油給湯

- 電気温水器

調布製作所

CHOFUは、既存の給湯システムにほぼ対応できます。ただ、内蔵モデルなどでの対応になるので、結局のところは給湯総入れ替えにはなりそう。

PURPOSE

ちょっと、普段の商品紹介と違って、「どのようにスペックを評価したらいいか」が全くわからんですね。リモコンのデザインとか?

結局、ガスか電気は利用するとして、そうなるとエコキュートやエコジョーズの性能に左右されるし、太陽熱の評価も、まず太陽が出てこないことには各家庭の省エネ体感も違いますしね。

NORITZ(ノーリツ)

PVT製品

簡単に説明しましたが、発電も熱利用も両方こなす太陽光ハイブリッドシステムがPVTです。

OMソーラー

PVT認証を受けているパネルは私が確認したところではOMソーラーのクワトロDMだけでした。クワトロDM410Wが2021年4月に発売しております。

PVT認証を受けているので、ZEH支援事業で「先進的再エネ熱等導入支援事業」の対象になります。

クワトロDMでは太陽光発電パネルで太陽エネルギーの19.9%を電気として18.0%を熱として、利用することで太陽エネルギーの37.9%を利用できます。

https://omsolar.jp/product/pdf/quatrodm_202104.pdf

コメント

「真空 hikoki コードレス」に関する最新情報です。

HiKOKI(ハイコーキ)は、6月27日に「コードレス真空ポンプ UP18DYA」を発売しました。この製品は、エアコン取り付け工事に使用される電動工具で、HiKOKI初のコードレスモデルです。一般住宅のルームエアコンから5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応可能で、重量は3.9kg、サイズは281×98×175mmと軽量かつコンパクトです。持ち運びが容易で、高所作業の負担を軽減する設計になっています。また、電池残量をアラームで知らせる機能も搭載されています。

https://www.s-housing.jp/archives/386161

「発電 風力 frp」に関する最新情報です。

株式会社AndTechは、2025年6月26日(木)に「風力・洋上発電の事業戦略とFRP・熱可塑性コンポジット樹脂の活用事例」に関するWEBセミナーを開催します。このセミナーでは、浮体式洋上風力発電の取り組みや課題、風力発電に使用されるFRP(繊維強化プラスチック)や熱可塑性コンポジット樹脂について解説されます。講演者には、日揮株式会社の勝岡洋一氏、スーパーレジン工業株式会社の大道達雄氏、アルケマ株式会社の有浦氏が参加します。参加費は49,500円(税込)で、Zoomを通じてライブ配信される予定です。セミナーでは、FRPの基本知識や製造方法、風力発電における活用事例、今後の課題についても触れられます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001162.000080053.html

「三菱商事 洋上 洋上 風力」に関する最新情報です。

三菱商事は、洋上風力発電プロジェクトにおいて大きな誤算を抱えており、特にインフレや円安によるコスト増が影響を及ぼしています。2021年12月に実施された入札で全ての案件を落札したものの、2024年の決算では500億円を超える減損損失を計上する見込みです。社長の中西勝也氏は、計画の見直しや事業撤退の可能性を示唆しています。この状況に慌てた経済産業省は、プロジェクトの頓挫を避けるために公募指針を変更し、コスト増分を売電価格に転嫁できるような救済策を講じました。再生可能エネルギーの拡大目標が実現できるかどうかが懸念されています。

https://gendai.media/articles/-/150736

「日本酒 開栓 製作所」に関する最新情報です。

株式会社諏訪田製作所が、中田英寿監修の日本酒オープナー「Sake Bottle Opener」を4月18日から応援購入サービス「Makuake」で先行発売します。このオープナーは、さまざまな日本酒の栓を力を入れずにスムーズに開けることができ、特に飲食店のスタッフが自信を持って開栓できるように設計されています。職人による微細な調整が施され、美しさと機能性を兼ね備えています。Makuakeでは、割引プランや限定モデル、伝統工芸品とのセットプランなど多彩なリターンが用意されています。過去のクラウドファンディングでも成功を収めた同社の新商品に注目が集まっています。

https://www.niikei.jp/1540241/

「地域 販売 うえ」に関する最新情報です。

ウエルシア薬局株式会社は、埼玉県飯能市、静岡県富士宮市、東京都町田市で移動販売車「うえたん号」を運行開始し、高齢者の買い物支援や地域コミュニティの形成を目指します。販売開始日は飯能市が2024年12月6日、富士宮市が12月16日、町田市が12月23日です。この取り組みは、地域福祉の推進や世代を超えた交流機会の創出を目的としており、ウエルシア薬局内の地域協働コミュニティスペース「ウエルカフェ」と連携しています。「うえたん号」では食品や生活日用品、一般用医薬品も販売されます。これにより、全国で29自治体において31台の移動販売車が稼働することになります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000087636.html

「island starsand starsand island」に関する最新情報です。

『Starsand Island』は、のんびりとした島暮らしを楽しむライフシミュレーションゲームで、2025年第4四半期にPC向けに日本語対応で発売されることが決定しました。プレイヤーは都会の生活を離れ、自然豊かな島に移住して農業や冒険を楽しむことができます。アニメ調の温かみのあるビジュアルが特徴で、ソロプレイやオンライン協力プレイにも対応しています。また、NPCとの交流要素もあり、癒しのあるゲームプレイが期待されています。

https://automaton-media.com/articles/newsjp/starsand-island-20241125-319345/

「地域 学生 かけ」に関する最新情報です。

地元起業家と学生のコラボレーションによる「地域みらいづくりマルシェ」が、2024年9月22日(日)と23日(月)に本厚木ミロードイースト1階で開催されます。このマルシェは、約半年間にわたり学生が地域企業や起業家のプロダクトをプロモーションする「あつぎデジタルクロス」プログラムの最終成果発表の場です。参加者は新作やここでしか購入できない商品を手に入れることができ、開発者も店頭で販売やPRを行います。また、イベントは一般の方も参加可能で、経営者と学生のマッチングを通じて地域の若者のキャリア形成を支援し、コラボレーションやイノベーションを促進することを目的としています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000024845.html

「地熱 発電 地熱 発電」に関する最新情報です。

日本の鹿島が、カナダの次世代地熱発電技術企業に出資し、地熱発電事業への参入を目指す。この技術は「クローズドループ」と呼ばれ、地下の高温岩盤層から水を温めて発電するもので、温泉地を避ける利点がある。日本の地熱資源量が豊富な中、この技術が地熱発電の拡大に貢献し、鹿島は実用化に意欲を示している。

https://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/2407/16/news091.html

「サカタ サカタ 製作所 製作所」に関する最新情報です。

新潟県阿賀野市の企業版ふるさと納税にサカタ製作所が7年連続で寄附し、累計700万円に達した。加藤市長が感謝状を贈呈し、サカタ製作所は阿賀野市に対する感謝の想いから寄附を続けている。坂田社長は阿賀野市の地盤の安定や優秀な社員に感謝を述べ、加藤市長も地域の評価を大切にし、施策に活かしていく考えを示した。

https://www.niikei.jp/1109435/

「学生 事業 補助金」に関する最新情報です。

新潟県長岡市のながおか・若者・しごと機構が「学生チャレンジ事業補助金(上限5万円)」を創設し、学生が地域課題の解決や活性化の取り組みを支援する取り組みを発表。補助金は学生が自ら考え、取り組む活動に対して5万円をサポートし、学生の成長と地域への愛着を促すことを目指している。応募の申請期限は8月26日までで、事業説明会や相談会も開催される。補助金の詳細や申請書は相談を受け付けている。

https://www.niikei.jp/1118134/

「サカタ サカタ 製作所 製作所」に関する最新情報です。

新潟県阿賀野市の企業版ふるさと納税にサカタ製作所が7年連続で寄附し、累計700万円を寄付したことが報じられた。加藤市長が感謝状を贈呈し、サカタ製作所の代表取締役も阿賀野市への感謝の想いから寄附をしている旨を述べた。企業の寄附が地域の発展に貢献し、市民に還元される好循環を作り出すことが期待されている。

https://www.niikei.jp/1109435/

「人材 洋上 洋上 風力」に関する最新情報です。

経済産業省は洋上風力発電に関わる人材を確保するため、高等専門学校での技術者育成の枠組みを民間企業と立ち上げることを発表した。商社や電力会社から講師を派遣し、施設見学などを通じて即戦力の人材育成を支援する取り組みが行われる。2030年までに1000万キロワット分の洋上風力発電の導入計画を策定する中、洋上風力人材育成推進協議会が設立され、各企業が出資し、教育・研究機関に情報提供を行う。

https://www.s-housing.jp/archives/354714

「大気 太陽 上昇」に関する最新情報です。

「太陽」が引き起こす「大気」の壮大な物語について、サイエンスライター保坂直紀氏による解説があります。太陽からのエネルギーが大気を暖め、暖まった大気が対流や波動によって高緯度地域にエネルギーを運ぶ仕組みが説明されています。赤道地域での大気の暖まりと上昇について、電子レンジの原理で大気が暖まることを例に挙げながら解説されています。

https://gendai.media/articles/-/130287

「エアコン 補助金 エアコン 販売」に関する最新情報です。

政府の補助金廃止による電気料金の値上げを受け、省エネ性能が高い最新のエアコンに買い替える動きが県内で見られ、売り上げが1割増加した。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiImh0dHBzOi8vd2VidW4uanAvYXJ0aWNsZXMvLS82MTM3ODPSAQA?oc=5

「エアコン 冷房 利用」に関する最新情報です。

エアコン冷房の利用が進み、関東地域では稼働率が4割近くに達している。電気代の値上げや電気代補助の終了により、家庭や企業が負担を感じており、節電に取り組む意向が高い。政府の電気代補助終了に対する認知度が低く、今夏は電気代増加やエアコンの控えが懸念されている。気象庁の予測では、今年の夏は昨年以上の猛暑になる可能性もある。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHBzOi8vd3d3LmppamkuY29tL2pjL2FydGljbGU_az0wMDAwMDA5MDMuMDAwMDI0MTAxJmc9cHJ00gEA?oc=5

「真空 コメリ カップ」に関する最新情報です。

コメリのオリジナルブランド「Athena Life(アテーナライフ)」から発売された「蓋付きステンレス真空断熱カップ」は、真空二重構造で保冷・保温効果が約3時間持続し、こぼれにくい特徴があります。オフィスやアウトドアで活躍するアイテムで、容量は370mlで価格は1,280円(税込)です。透明な蓋付きで内容量が確認しやすく、安全性も考慮されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000429.000079052.html

「電力 エネルギー源 カリフォルニア州」に関する最新情報です。

カリフォルニア州では、巨大蓄電池が週に2度、電力供給源でトップになりました。蓄電池は再生可能エネルギーや他のエネルギー源を上回り、急速に成長しています。これにより、太陽光や風力発電で生産されたエネルギーを貯めて需要の高い時間帯に利用することが可能になります。カリフォルニア州のエネルギー委員会は2045年までにカーボンフリーなエネルギー源で電力を賄いたいと考えており、約52ギガワットの蓄電池が必要とされています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c2luZXNzaW5zaWRlci5qcC9wb3N0LTI4NjEzM9IBAA?oc=5

「中国 中国製 中国製 風力」に関する最新情報です。

欧州委員会が中国製の風力発電装置に対する補助金に関する調査を開始した。中国メーカーは低価格で競争し、支払い猶予などの特典を提供しており、欧州メーカーが悲鳴を上げている。中国はこの調査に対し「偏見と保護主義」と反発している。

https://toyokeizai.net/articles/-/749020?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「コメダ 断熱 真空」に関する最新情報です。

コメダ珈琲店の真空断熱マグタンブラーBOOKがファミリーマート限定で4月22日より発売される。全2種類で、先行予約も可能。ムック本にはコメダおじさんのロゴや人気メニューのイラストが入っており、冷・温兼用の真空断熱構造で飲み頃温度をキープする機能がある。価格は2,849円で、容量は400mL。発売日は2024年4月22日で、ファミリーマートで販売される。

https://puchipurabu.com/huroku-komeda/

「ガラス 真空 真空 ガラス」に関する最新情報です。

YKK APが、大阪府門真市の真空断熱ガラス「Glavenir(グラベニール)」を使用した内窓ガラスを発売しました。この内窓ガラスは熱貫流率1.1W/(m2・K)で、従来の複層ガラスよりも高い断熱性能を持っています。これにより、真空ガラス仕様の内窓を手配する必要がなくなり、完成品として出荷されます。また、東京都千代田区でも真空ガラスを組み込んだ内窓が4月8日に発売されます。

https://www.s-housing.jp/archives/346160

「網戸 サッシ サッシ 一体型」に関する最新情報です。

三協アルミが、窓を開けるとネットが引き出されるサッシ一体型網戸を発売。網戸は必要な時だけ引き出せる仕組みで、窓を閉めた状態では露出せず、汚れにくく意匠性と眺望性を確保。網戸の開口は最大110mmで、ストッパーの切り替えで窓を開けることも可能。室内側に網戸があるため、強風時の脱落の心配もない。

https://www.s-housing.jp/archives/345558

「アルミ 再生 再生 アルミ」に関する最新情報です。

大阪市、JR東海、ジェイアール東海商事、相模原市が神奈川県相模原市津久井地域の間伐材と東海道新幹線再生アルミを使用した内装用不燃ルーバーを共同開発し、大建工業が販売を開始した。このルーバーは、再生アルミや間伐材、不燃建材を使用しており、立体感を持たせつつ天然木の突板でデザイン性を高めたものである。

https://www.s-housing.jp/archives/344565

「真空 ok ok 飲みもの」に関する最新情報です。

machi-yaのボトルクーラー「LAZY BOTTLE」は、飲み物の適温を長時間キープしてくれる便利なアイテムです。本体は上下にセパレートできるため、飲み物を注いだり直接飲むことも可能です。また、上部カップの位置を調整することで、ワインボトルや瓶ビール、500mlのペットボトルにも対応しています。これにより、ボトルの温度を気にせずに飲み物を楽しむことができます。

https://www.lifehacker.jp/article/machi-ya-lazybottle-start-712100/

「製作所 静岡 静岡 製作所」に関する最新情報です。

三菱電機の静岡製作所は、新型冷蔵庫の発表と生産ラインの公開を報道陣に行いました。この製作所は戦時中に建設され、年間35万台の冷蔵庫を生産することができます。新型冷蔵庫は整理整頓の促進により省エネに貢献しており、メイドインジャパンのモノづくりの現場力を示しています。静岡製作所では約2100人が働いており、1日に約1600台の冷蔵庫を生産しています。この製作所は静岡県静岡市に位置しており、1954年に三菱重工業から三菱電機に移管されました。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vbW9ub2lzdC5pdG1lZGlhLmNvLmpwL21uL2FydGljbGVzLzI0MDEvMTgvbmV3czA0MS5odG1s0gEA?oc=5

「太陽 太陽 電池 電池」に関する最新情報です。

東京大学発のスタートアップ企業SOELが、建設現場での実証実験を開始しました。この実験では、ローラブル太陽電池を活用して、建設現場の電力調達を「ゼロカーボン」かつ「安全・簡易」にすることを目指しています。SOELは、持ち運べるローラブル太陽電池の開発に成功し、これを建設現場で実際に使用することで、現場の電力供給を持続可能なエネルギーに変えることができます。この実証実験の成功により、建設現場における電力調達の課題を解決し、より環境に配慮した電力供給が可能になると期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000131516.html

「ソーラー シーラ プロジェクト」に関する最新情報です。

シーラソーラーは、徳島で再エネの発電と営農を両立する次世代ソーラーシェアリングプロジェクトに参画することを発表しました。このプロジェクトでは、シーラソーラーの子会社であるUMABAPROJECTが太陽光発電設備の設計と施工を担当します。また、プロジェクトでは再生エネルギーの発電と農地の有益な利用を通じて地域の活性化を図り、若者や移住者に魅力的な農業スタイルを提供し、地域の課題解決や地域貢献を実現することを目指しています。

https://japan.cnet.com/article/35212878/

「太陽 太陽 電池 電池」に関する最新情報です。

KDDI、KDDI総合研究所、エネコートテクノロジーズは2024年2月から、群馬県で曲がる太陽電池を活用した「サステナブル基地局」の実証実験を行うことを発表しました。この取り組みは、敷地面積の少ない電柱型の基地局でも太陽光で発電できるようにすることを目指しています。これにより、基地局の運用において環境負荷を軽減することが期待されます。

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2312/06/news106.html

「暖房 冷房 冷房 電気代」に関する最新情報です。

寒くなる季節になり、エアコンの暖房は冷房よりも電気代がかかることがあります。暖房時の節電方法として、窓に断熱対策を施したり、自動運転機能を使用したり、サーキュレーターを併用することが効果的です。また、2023年度の冬には電気代が高騰する可能性があるため、節電対策を始めることが重要です。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiMmh0dHBzOi8vZmluYW5jaWFsLWZpZWxkLmNvbS9ob3VzZWhvbGQvZW50cnktMjQ5MzY50gEA?oc=5

「ソーラー ワタミ 2023」に関する最新情報です。

「陸前高田ワタミオーガニックランド」は、ソーラーシェアリング事業において2023年度の「ソーラーウィーク大賞」で特別賞を受賞しました。この事業は、太陽光発電を活用して地域の電力供給に貢献し、陸前高田市の被災地の土地を活用してオーガニック農業とソーラーパネルの共存を実現しています。これにより、地域のエネルギーの自給自足や再生エネルギーの普及に寄与しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001052.000009215.html

「2023 ソーラー jpea」に関する最新情報です。

JPEAのイベント「ソーラーウィーク2023」が開催され、太陽光発電、住宅、自動車の業界が協力関係を築くことに期待が高まっている。パネル討議では600人が参加し、「初期費用0円ソーラーサービスリスト」も紹介された。また、株式会社シェアリングエネルギーの上村一行代表取締役や一般社団法人太陽光発電協会の山口悟郎代表理事などが登壇し、太陽光発電の普及について話し合われた。JPEAは過去30年にわたり太陽光普及シンポジウムを40回以上開催しており、今年のソーラーウィーク2023はこれまでで最大規模のイベントとなっている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000031337.html

「温度 エアコン 暖房」に関する最新情報です。

エアコンの暖房を効果的に使用するためのポイントや節電方法についての情報が提供されているWebサイトの分析データを利用すると、以下のような要約が作成されます。

– エアコンの暖房を効率的に使用するためには、設定温度や風向きに注意する必要があります。

– 節電のポイントとしては、部屋の暖房効率を高めるためにカーテンや断熱シートを活用したり、太陽の熱を取り込んで部屋を暖める方法があります。

– エアコンの風向きは下向きにすることで、暖かい空気を部屋全体に循環させることができます。また、冷気のだまりを解消するためにサーキュレーターを活用することも有効です。

– 設定温度は20〜22℃が目安であり、手首や足首などの部位を温めることで体感温度を上げることができます。

以上が、エアコンの暖房に関するポイントや節電方法についての要約です。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6554153fe4b0e4767011fb16

「ソーラー 野辺山 営農」に関する最新情報です。

生活クラブは、初の「ソーラーシェアリング」プロジェクトと地域の農業・文化・自然が集まるコミュニティ施設「野辺山営農ソーラー」を始動させました。このプロジェクトでは、野辺山にソーラーパネルを設置し、地域の農業と太陽光発電を組み合わせています。見学会や落成式には約100人が参加しました。また、野辺山ヌーヴォー構想(仮称)と呼ばれる計画も発表され、野辺山の地域資源を活用したコミュニティ施設の建設が予定されています。これにより、地域の農業や文化、自然を活性化させる取り組みが進められることが期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000606.000002456.html

「上昇 上昇 販売 仕組み」に関する最新情報です。

金融庁は、仕組み債に続いて外貨建て保険に注目している。金利の上昇により販売が活況を呈しているが、顧客本位の姿勢に疑義があるとの指摘もある。外貨建て保険は銀行窓口を主力の販売チャネルとしており、2022年から2023年にかけて販売額を伸ばす計画がある。一方、リスク性金融商品としての外貨建て保険に対する対話の実施が求められており、金融庁も2023年事務年度の金融行政方針でその問題に取り組むことを公表している。

https://toyokeizai.net/articles/-/701656?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「エアコン エアコン 冷房 冷房」に関する最新情報です。

エアコン冷房の設定温度についての調査結果によると、多くの人が「26度」「27度」「28度」の設定温度を選んでいることがわかりました。全体の68.3%がこの範囲内で設定しており、特に「26度」が最も多く選ばれています。設定温度は節電や体調を考慮して決められており、快適さと節電の両方を考えて設定する傾向があります。また、就寝時にはエアコンをつけっぱなしにする人が55.9%いる一方、27.1%はタイマーを設定して寝るようです。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHBzOi8vbmV3cy5teW5hdmkuanAvYXJ0aWNsZS8yMDIzMDgyOS0yNzU5OTM0L9IBAA?oc=5