新築で知っておきたい、エネルギーで知らないと損する構造

まずは、「なぜ、エネルギーに注目した家づくりが重要なのか」と言うことを書いていきます。

話題性としては、2021年4月に「脱炭素社会」として明確なCO2排出削減目標が打ち出されました。中国に対する牽制的な意味合いが強い世界の協調ではあるのですが、いずれにせよ、今までよりも実効性の強い施策が打ち出されたことで、これからの社会が「エネルギー対策」に今までよりも本気で打ち込むことになることは期待されます。

SDGsとしての枠組みの中のエネルギーと家の話

「SDGs」と言う単語もよく耳にしますが、その中にも「家とエネルギーに関する項目」は複数存在します。

家というのは「生活の基盤」となるので、もっと広く考えれば、「街の一部としての機能」「環境問題での最小単位組織」「教育の基本」「男女・子供の人権問題」「モノの消費」「働く場所・経済活動」「インフラの到達点・末端」などと考えられるので、まぁ言ってしまえば何でも当てはまります。

今回は「エネルギー」に重点を置いて解説しますが、我々の感覚からすると「世界的なエネルギーの問題なんて、自分たちがどうすることもできない」と思ってしまいますが、実は「我々一人一人が取り組める問題であり、我々一人一人が取り組まないことには何も進まない問題」でもあったりします。

エネルギーに関するターゲットを見てみる

| ターゲット | 詳細 |

| 7.1 | 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 |

| 7.2 | 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 |

| 7.3 | 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 |

| 7.a | 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 |

| 7.b | 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国の全ての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 |

「SDGs」に関しては、子供よりも大人の方が知らないことが多いかもしれません。確実に、子供が学習してくる内容に絡んでくることが多いのが「SDGs」なので、子供に聞かれたりする立場の大人・親は、SDGsの骨格くらいは知っておくと大人の威厳が保てるともいます。

新築でエネルギーについて知るメリット

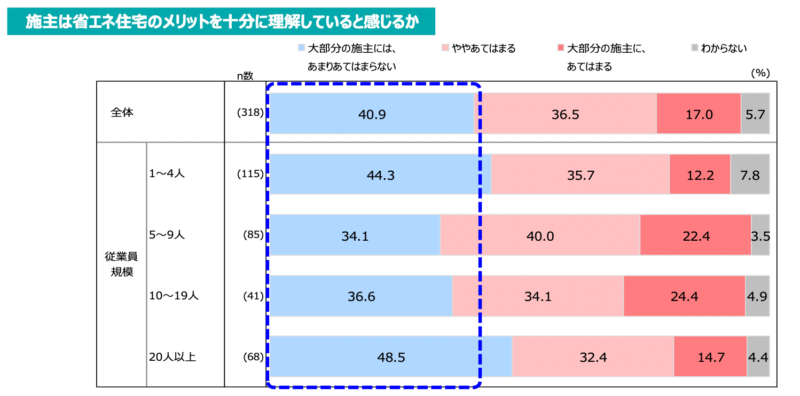

さて、SDGsも含めて、これからのエネルギー問題について、家を建てる方はどれくらいのことを把握しているでしょうか。はっきりと言って仕舞えば、「ほとんど何も知らない」という方がほとんどではないでしょうか。

決め手にかけるエネルギー対策のメリット

まず、私は無知な施主でしたし、無知に相応の家しか建てられませんでした。ブログで家情報をまとめ始めて、自分がこんなにも「家について知らない」状態で家づくりをしていたことに恐怖するとともに、当時の自分に対して「なんで、もっと、調べなかったんだ」という怒りすら湧いてきます。

ただ、実は家づくりをしているほとんどの方が、「家づくりの勉強」なんてせずに、住宅会社の言われるがまま、世の中の常識や宣伝文句などを鵜呑みにして新築して、住宅ローンを返済し続けているのは現状、それほど不思議ではないことなのかもしれません。

だって、消費者が無知な方が住宅会社は「言ったままに売れる」わけだし、寿命が短い家の方が「リフォーム」「建て替え」などの「将来の顧客」になるわけで、実際のところ、顧客に不利な状態で家を売った方が、将来的な利益も大きくなるわけだしね。

エネルギー対策のメリットをリスト化する

さて、ほとんどの方にとっての「新築でのエネルギー」とは「オール電化かガス併用か」、あるいは「太陽光発電を使うかどうか」あたりの問題だと思います。実際、私も家づくり中に悩んだのはこの程度。でも、実はこれだけじゃない。

家づくりにおけるエネルギー対策というのはZEH基準でも書かれている通り、「使用するエネルギーを削減すること」「エネルギーを作ること」「エネルギーを貯めること」などが当てはまります。これらに該当することには、以下のようなことがあります。

施主のメリットは「電気代の節約」だけ?

まず、省エネ住宅にする施主のメリットとして「電気代の節約」があげられます。断熱性能の高い家では、夏は涼しく、冬は暖かく暮らせるので、空調関連の電気代が浮くからです。というあたりは、どこのハウスメーカーでも説明してくれるところ。

実際に、「どれくらいの」電気代が安くなるかは、家の性能と家族の生活スタイルによります。私の住んだ経験からすると、電気代の省エネ効率は、ほぼ「家族の生活スタイル」に依存するので、家の性能だけで推し量ろうとすると痛い目にあいます。

特に2世帯住宅などで「価値観の違う世代」で暮らすと、「計画性を無視した換気」や「必要以上の空調の使用(あるいは節制)」などがあって、思ったほど効率よく家の性能が活かせなかったりします。

何回言っても、窓は開けっぱなしにするし、そうかと思えば、換気扇はオフにして部屋の湿気がこもったりしているんだよね。生活方法の価値観は、家の性能では変化しないってのは弁えた方が良さそうだね。

話が逸れましたが、「電気代」だけを当てにしていると、省エネ住宅にしたときのメリットは思ったよりも薄く感じられるかもしれません。多くの家庭にとって、自分たちの家を建てる時は「生活動線が拡大」するケースが多く、電気代もスタイルの変化によって増える可能性すらあります。

電気代以外のメリットを考える

では、電気代以外のメリットとは何でしょうか。

- 寒暖差が減ることによるヒートショックリスクの軽減

- 換気効率が上昇する事による空気循環の改善

- 結露が減ることによる「カビ」の対策

- 温度差やカビが軽減することで「躯体」の経年劣化が遅れる

- 遮音性が高まることで生活音が響かなくなる(防音効果)

- CO2削減による地球温暖化対策への貢献

- 節税・減税などの対象になる

「節税」あたりは「電気代節約」と似ているようですが、税金関連って制度が面倒なので馴染みにくさはあると思います。制度が変わると節約効果も薄れますし。

「健康」面にも一定の効果があります。換気効率に関しては、実際には「省エネ住宅」の基準になっていることがないので、あくまでも「期待できる」という程度ではありますが、少なくとも「カビ」が減ることは人間の健康だけではなく、「家自体の健康」維持にも役立ちます。つまり、家が長持ちします。

日本家屋は、木造建築が長く生き残れるように、それなりに合理的な構造ではあったけど、風通したりなどの「人の手入れ」が結構大変だった。中途半端に日本家屋のメリットを潰した近代住宅はコスパはいいが「健康的」とは言い難い構造物だったようですね。

エネルギー対策のデメリットはやはりコスト

エネルギー対策を行う上で、もっともネックとなること、というよりも施主側に負担が大きいものは「建築費用が跳ね上がること」です。

家の基本性能に関わることなので、施主としても「損」をする話ではないのですが、とはいえ住宅を建てる際に基準を設けると、どうしても基準を満たすための設備投資が必要になります。そして、基準を超えることで投資額ほどの価値を施主が実感できるか、というとそういうわけでもありません。

地域性に合わせて「必要な機能を選ぶ」ということ

同じ地域でも若干の寒暖差はありますし、自然風にこだわって窓を開け放す習慣がある人にとっては断熱・機密性はそれほど重要ではなかったりします。

生活居室がしっかり決まっていれば全館の断熱が不要だったり、エネルギーだって全てが一般家庭ほどの消費電力を必要とするわけではありません。

個人によって最適な住宅環境というのはあって然るべきですが、これに省エネ住宅として認められる基準を満たす案件かどうかはやはり別問題になるわけで、「地球に優しい家庭生活」が必ずしも「省エネ住宅」であるとも限らないのです。

世代間・収入層によっても「選ばない」選択肢を

加えて、1,000万円なら家が建てられる、という方が住宅購入を検討している場合にも、省エネ住宅のコスト面での問題は足を引っ張る可能性があります。これから先は、「定住」ではなく、年齢や価値観、生活習慣に合わせて生活する場所も移動する社会になっていく可能性もあります。高コストの住宅が、これからの時代のニーズに合うとは限らず、そういった社会の住宅ニーズを満たせないこともあるかもしれません。

個人的には、人が移ろうからこそ、自分が購入する住宅には最低限の性能を維持しておく必要があるかな、とも思うのですが。やっぱり住まう期間が短い人にとって魅力的なコスパにするには、多少の住宅性能は犠牲にして安く家を建てた方がいいのかな、という気はします。

省エネ住宅のデメリット

- コストが高い

- 「元を取る」は今後の環境に依存する(電気代は上がるし、外気温の上昇で必要なエネルギー量も増える)

- 補助金対応、節税・減税効果は国の政策・自治体の制度に依存

- 省エネ住宅の適応はビルダーを選ぶことも

- 施工技術が必要であり、大工の腕次第で致命的な欠陥・効果がない可能性も

- 基準に達している省エネ住宅と、実際の省エネ効果が釣り合わない可能性も

言い始めたらキリがないのですが、省エネの基準は「設計図」の段階で判断されます。出来上がった建物が省エネ住宅としての機能を持つかどうかは住んでみないとわかりません。

また、複雑な構造の建物や窓などの開放部分を減らした方が省エネ効果が高いこともあり、デザインが犠牲になる可能性はあります。いずれにせよ、しっかりとした知識を持った建築士に依頼する必要があります。そして、省エネ住宅に使われる建材の特性を理解した大工によって施工されることも条件と言えそうです。

省エネ効果が高まるエネルギー施策について考える

世界のエネルギー動向を知ると、日本には「利用できる資源」はたくさんあり、かつ開発する技術もあるのに、ここに全く手をつけられずに放って置かれている、そんな感じがします。

実際には各企業での開発は進められていて、つまり国民の認知度が低いというだけではあるんですけどね。省エネの恩恵を、みんなが実感できるのがいいですよね。

家庭用燃料電池を利用する

家庭用燃料電池としてエネファームの利用が進んでいますが、水素を使った家庭での発電には注目したいところです。

地熱発電の利用価値は

地熱発電に関する情報はこちらにまとめました。

地中熱利用

地中熱と地熱がややこしいですが、地面の中は温度変化が少なく、地上との温度差を利用して冷暖房や給湯などの省エネに貢献することができます。

地中熱を家づくりに役立てる情報についてはこちらにまとめてあります。

世界に遅れをとる風力発電

自宅に風力発電は実現可能性は低いですが、我々新潟県民は「冬場の日射量は期待できない」ため、太陽光発電と太陽熱利用が難しい地域と言えます。少しでも発電の助けにならないかと、風力発電についても調べてみました。

太陽光発電の普及は

太陽光は年中安定して利用できるエネルギーではなく地域格差が生じるので「冬も晴れ間が広まる地域が羨ましい」と指を加えてみているだけですが、そんな太陽光発電に関する情報も別記事にあります。

太陽熱利用

太陽光を期待できる地域の場合、太陽光発電だけではなく、太陽熱を利用することも可能です。太陽熱利用は昔から存在する技術ですが、太陽光発電との相性も考えてハイブリッドに活用する方法についても開発が進められています。

各国のエネルギー事情を知る

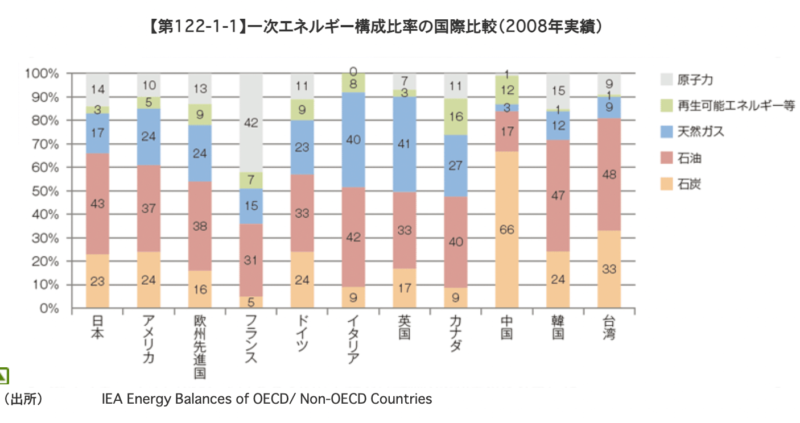

まず、将来の日本のエネルギー事情を考えるために、世界各国のエネルギーってどうなっているの、ということをざっくり調べていきます。

今、使われているエネルギーってどんなもの?

エネルギーの可能性について調べていきます。基本的に「電気」という形は変わりませんが、電気の作り方についてはここ数年でも大きな変化があります。

先のSDGsの継続目標でも書かれている通り、エネルギーの供給・消費にはクリーンさ、フェアネスという観点が必要になってきます。日本は中国などの大国とは異なり、エネルギーに関しては圧倒的な弱者であり、資本もなくなればエネルギーを買うことすらままならなくなります。

太陽光発電なんかの技術においても、もう日本は太刀打ちできない状態。日本は世界の需要と自国の開発力・資源をしっかりと見比べた上で、早急に「優先順位」をつけて政策として推し進めていくことが必要です。マジで急務。

世界の発電方法

世界の発電方法についてまとめておきます。

世界全体の発電手法(2017年)

- 石炭 :38.5%

- 石油 : 3.3%

- 天然ガス :23.0%

- 原子力 :10.3%

- 水力 :15.9%

- 地熱 : 0.3%

- 太陽光 : 1.7%

- 太陽熱 : 0.0%

- 風力 : 4.4%

- 潮力 : 0.0%

- バイオマス: 1.8%

- 廃棄物 : 0.4%

- その他 : 0.1%

まず、ざっくりと言ってしまえば、エネルギー資源と言われる「石炭」「石油」「天然ガス」が世界の6割を超える発電供給源となっています。思ったよりも低いのは、エネルギー先進国はすでに水力や地熱、風力発電を「原子力よりも低コスト」で普及させているから。

【エネルギー】世界各国の発電供給量割合[2019年版](火力・水力・原子力・再生可能エネルギー)

エネルギーの主要な供給源、国際比較を見る

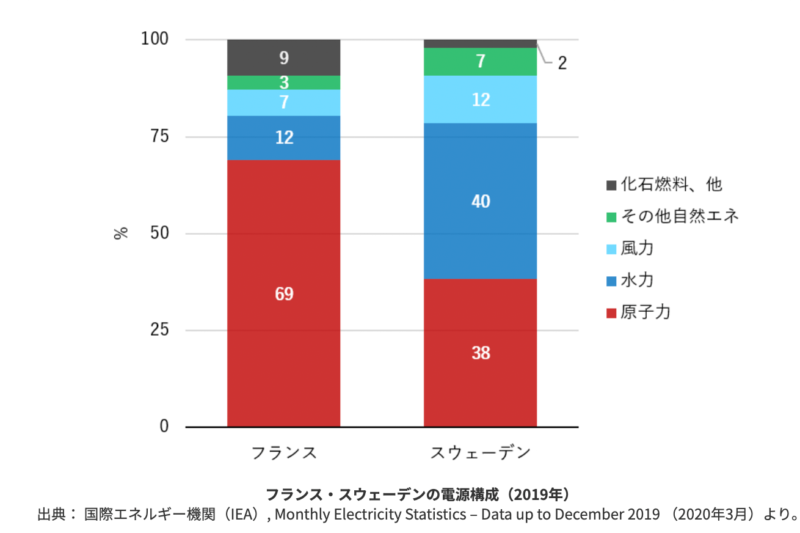

原子力依存の強いフランス事情

先程の資料が2008年の実績です。日本では「原子力発電所」の問題が注目されていますが、実は「脱炭素電力」という視点で言えば、原子力は優秀であると言わざるを得ません。フランスとスウェーデンでは、脱炭素電力の割合が9割を超えており、日本においても「CO2排出削減」という目標をゴリ押しする政策を取るなら、原子力発電の復活がもっとも実現可能性の高い選択肢となりそうです。いいかどうかは別として。

しかし、フランス・スウェーデンともに、風力・水力発電に原子力発電が置き換わっていっているという事情にも注目したい。これまでは供給量の安定性に欠けると考えられていた風力や設置コストのかかる水力発電の技術開発が進み、今では原子力発電よりも安く電力を供給できるとして、原子力設備を追いやるような形となっている。

自国日本の状況を見ても、現在の電子力発電所を稼働し続けることは「経年劣化」のことも考えるとさらなる設備投資への予算が必要になる。

さらに、廃炉の際の莫大なコストのことも考えると、我々の世代で原子力を一定量まで処理した上で、次の世代のエネルギー課題として「日本は持続可能なエネルギーとして何を使うか」というバトンを渡していきたいところですね。

今後、脱炭素社会を目指す日本としては、「電力」の供給源についても関心を高めていきたいところです。

原子力と共存する、という未来もありうるとは思いますが、福島第一原発事故、柏崎原子力発電所の管理不備などを考えると、原子力が有効な供給源であったとしても、使う人間側に問題があることは必須なので、原子力を使用する見返りのリスクがあまりにも大きい、と私は考えています。

自国資源に底がつくイギリス

英国の石油・天然ガス生産量は、2000年頃を境に急落しています。北海油田が成熟化し採掘コストが増加しているためです。英国は2004年に石油・天然ガスの純輸入国になり、2013年には石油製品も含めた純輸入国へ転換しました。

https://sustainablejapan.jp/2020/04/03/world-electricity-production/14138

ヨーロッパの国々の資源は、フランスの「原子力」を除くと、ロシアの天然ガスが電力供給源として大きな役割を担ってきました。ヨーロッパ諸国にはロシアの天然ガスを運ぶパイプラインが張り巡らされています。

しかし、このロシアとの関係性は「政治的に不安定」であること、天然ガスパイプラインの地理的な要因から東欧諸国も無視できない存在となることもあり、現在はロシア産天然ガスに依存することのないエネルギー供給を目指しています。

日本においても、他国依存は政治的リスクに直結する可能性があり、早い段階で「自国でのエネルギー供給源確保」を世界に示す必要があります。これが原子力なのか、あるいは代替できるほどの自然エネルギーにインフラ整備を押し進めるか。

エネルギー保有国と非保有国で地位が逆転するかもしれないアジア事情

まず、アジアは全体でみれば資源は豊富。

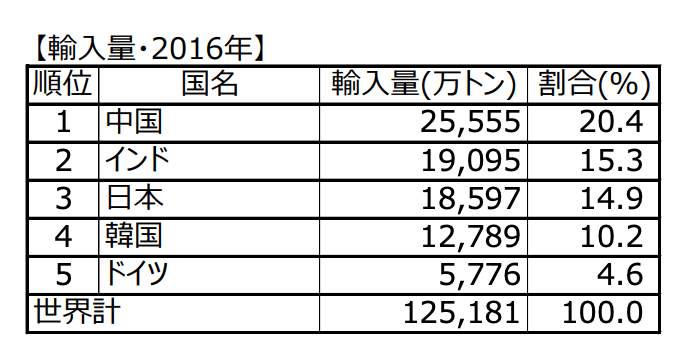

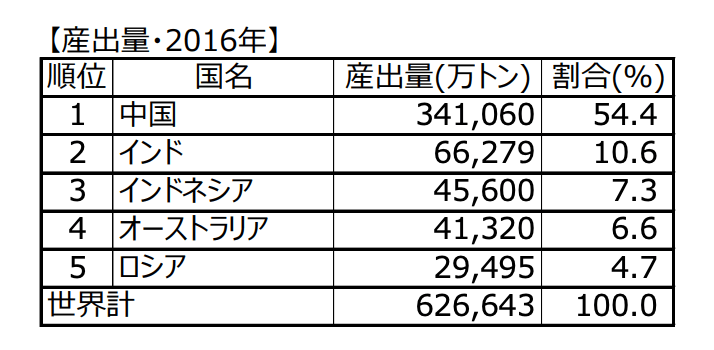

https://toho.tokyo-horei.co.jp/chirinavi/file_download.php?fn=cnavi_sekitan_p

石炭算出量の世界第1位が中国、第2位がインド、3位がインドネシアです。中国は算出している以上に輸入も行なっており、脱炭素社会を目指している世界の流れからは逆行しています。

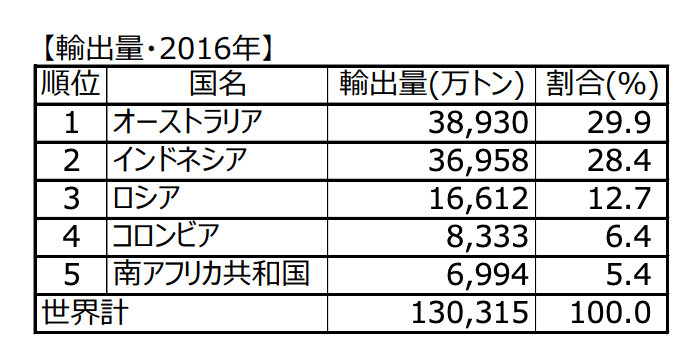

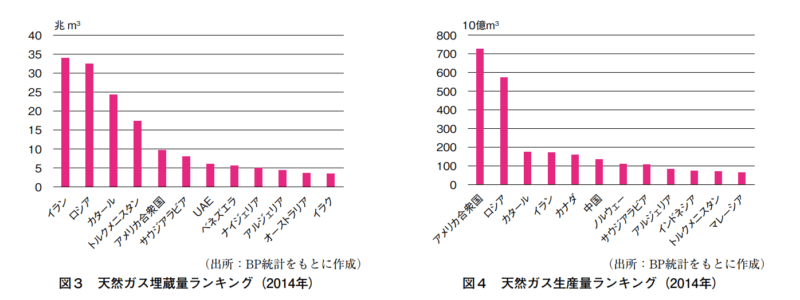

天然ガス生産量においても第3位がカタール、4位がイラン、以降に中国やインドネシア、中央アジアの国々なども見られます。

| 順位 | 国名 | 生産量(バレル/日量) |

|---|---|---|

| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 1,531万1,000 |

| 2 | サウジアラビア | 1,228万7,000 |

| 3 | ロシア | 1,143万8,000 |

| 4 | カナダ | 520万8,000 |

| 5 | イラン | 471万5,000 |

| 6 | イラク | 461万4,000 |

| 7 | アラブ首長国連邦(UAE) | 394万2,000 |

| 8 | 中華人民共和国(中国) | 379万8,000 |

| 9 | クウェート | 304万9,000 |

| 10 | ブラジル | 268万3,000 |

産油国としても、西アジアを中心としたいわゆる「石油国」の国々が並びます。色々上げましたが、とにかく資源はあるアジア。

アジアを語る場合には、まずは中国の存在は大きい。先にも書きましたが、「脱炭素社会」は中国を追いやるための世界的な動きだと思っても仕方がない、というくらいには中国が飛び抜けてエネルギーを保有し、かつ消費しています。

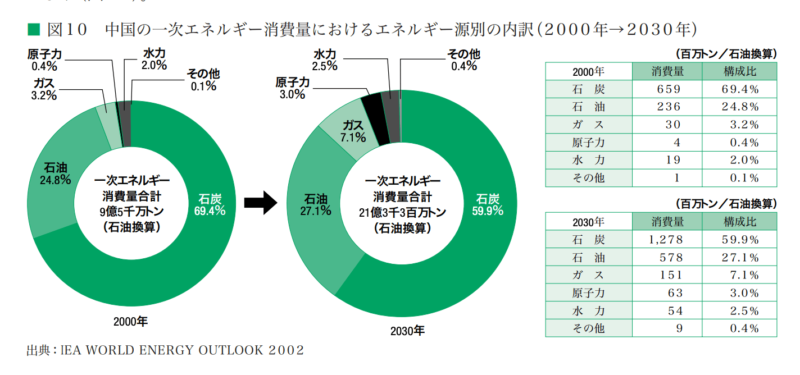

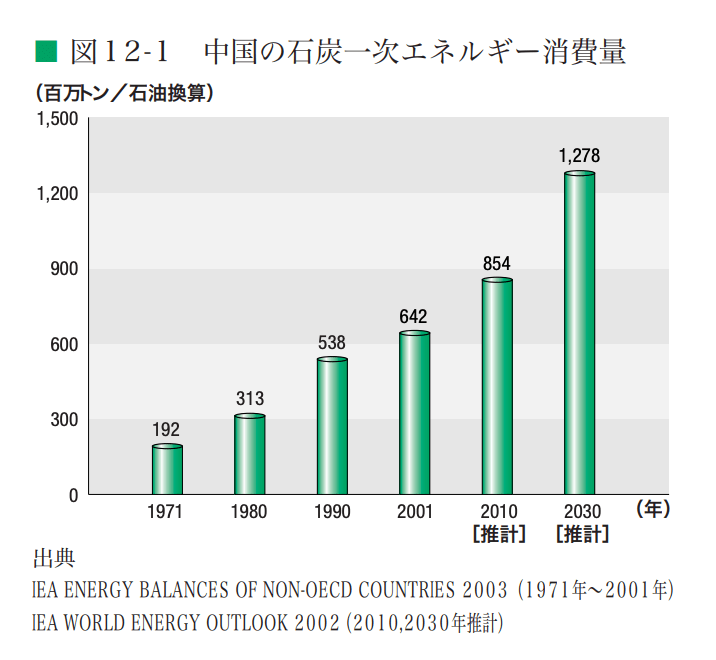

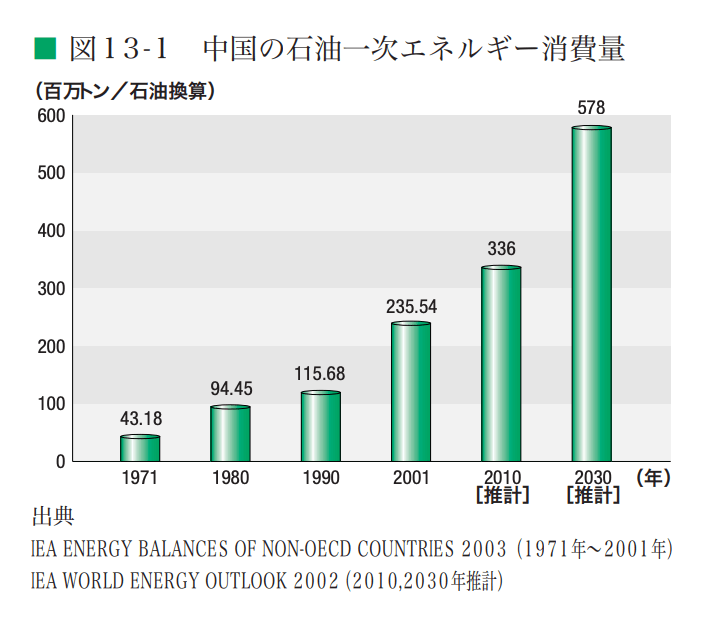

フェアかどうかの議論は置いておくと、とりあえず「脱炭素社会」という切り口においては中国は飛び抜けて「悪い」国ということになります。中国は2000年の1次エネルギー消費量が10億トンに近く、さらに2030年には21億トンを超える予想が立っています。その内訳のほとんどが石油資源。

経済発展には「エネルギー消費」は必須です。同等の国の規模を持つアメリカも当然ながら世界一のエネルギー消費国ではあるのですが、自国のエネルギー消費量を抑えてでも、中国の発展を牽制する狙いがあることは如実。

とはいえ、中国もすでに再生可能エネルギーへの移行を目指している、というよりも「再生可能エネルギービジネス」を世界で成功させようと動いています。

新規設備導入量では風力発電と太陽光発電の合計が石炭火力発電を上回り、急速にその割合を増やしている。

2019年末の時点で、中国の風力発電の設備容量は201GWで、太陽光発電(PV)は205GW。太陽光と風力ともに世界1位の市場規模となっています。

https://shiruto.jp/global/2572/

中国の強さは、国や政策を第一に、エネルギー転換を行えるということで、「脱炭素社会のためにエネルギー消費量を減らす」ことと「エネルギー転換のために必要なインフラを売り出す」という一見すると矛盾していることでも平気でできることです。

つまり、経済発展を優先して「炭素削減をしない」という政策と、「脱炭素社会で儲かるインフラへの注力」ということが、同時にできるということ。甘い汁だけ吸えるよ、と言ってしまっていいと思います。

企業レベルでこれをやると、「自社の利益のために社会を犠牲にしている」と後ろ指さされますが、国が矢面に立って、というか率先して標的になって「国が儲かるためだよ、何が悪いの?」くらいの姿勢だと、やっぱり強いですよね。

我々の場合は、「中国ずるい!」などと言っている場合ですらなく、ただただ指を咥えて世界の未来に向けた変化を眺めているだけです。政治が動かないのは国民が動かないからです。私はブログで書くことくらいしかできませんが、それでも「より良い未来へ」の後押しとなるように、情報発信を続けていきます。

地熱発電について

日本と各国の地熱発電に関する記事は別記事にしました。

世界のエネルギー状況から考える、これからの家づくり

世界のエネルギー事情を知り、今後の家づくりに生かす知識に変換していきます。

エネルギーの地産地消という考え方

地熱発電の記事でもまとめたのですが、エネルギーは自分たちの住む自治体で必要分を確保し地産地消していくべきだな、と考えています。自前で考えたつもりでも、すでにエネルギーの考え方として経済産業省も提唱していました。さすがですね。

エネルギーを地産地消する意義

- 災害時のライフラインの確保

- エネルギーの効率化、ロストカット

- 自治体の財政策として

- 住民を呼び込むための地域独自のメリット提案素材

- 地域のエネルギー資源の管理を住民で行う

- 新たな雇用の創出

地産地消に向くエネルギー

- 大規模太陽光発電(地域施設に蓄電・給電・送電システムを共有する)

- 水力発電(ダム、水害対策などと合わせて)

- 地熱発電(住民の理解が不可欠)

- 風力発電(思いつきません)

- 原子力発電(地域の理解が必須であり、リスク分を地域に還元する)

まぁ、どんな形であれ、住民が関わらないことはないとは思いますが、これまでは住民は説明を受けるだけの存在で施設などのインフラで還元されたりしてきましたけど、管理・運営も住民が関わり、エネルギー恩恵と開発リスクも住民が背負うという感じのイメージです。

エネルギーを平等に使うという考え方

SDGsの目標に「エネルギーの問題」があることは説明しました。この中に「みんなが使える」というフレーズがあるのですが、これは「いま地球上に住むみんな」でもあり、「未来に生まれてくる子供たち」という意味合いもあります。たぶん。

地熱発電の記事にまとめましたが、例えば地熱資源が豊富で、すでに日本よりも地熱開発による発電量が上回っている「ケニア」の話があります。開発の多くは日本の企業が担当しており、持続可能なように施設以外にも様々なフォローを行っています。

このように「再生可能エネルギー」を使えるように各国が協力していき、かつそれが設置国・協力国どちらにとっても利益の出る施策として運用されるべきである、というような考え方です。

施設だけ置いて使えないのも困るし、使うための知識や技術を人質にして途上国が縛り付けられるような状況になっても仕方がないですしね。

住宅におけるエネルギーのフェアネス

家づくりに関しては、SDGsのような明確な目標達成ターゲットがあるわけではありませんが、エネルギーの地域ごとのリスク分配みたいなことはしてもいいのかな、と思っています。

新潟県には東京電力の「柏崎刈羽原発」があります。地元にお金は落ちているんでしょうけど、自分たちが使うわけではない電気を、県民がリスクを背負って施設を持ち続けることはフェアなことなんでしょうか。

公共の利益を考えると、東京のど真ん中に原発を置くことが正しいとは思いませんが、この辺りのリスクが地域住民に還元されたり、あるいは利用者たちがフェアにリスクを背負う仕組みみたいなものがあってもいいのかな、という気はします。いや、あるのかもしれませんけどね。

個人と組織のフェアネス

これから、ZEH基準を考えても、個人宅でもエネルギーを創ることは当たり前に行われていくことと思います。しかし、現状ではある程度資産的に余裕がある個人だけが取り組めたり、買い取られる電力も国や企業の言いなりになったりで、フェアであるかといえばなんともいえないような気はします。

エネルギーの地産地消にもつながるのですが、個人一人では難しくても、地域レベルでエネルギーを管理することで、適正な価格でエネルギーを売ったり買ったりする仕組みは作れるかもしれません。

おそらく、安い加入金で太陽光パネルなどを設置して、地域にエネルギーを貯めて必要分だけ使用できるような仕組みが想像しやすいかと思います。各家庭に高性能な蓄電・送電システムを作ることは割高ですが、必要な設備だけは地域で用意して、エネルギーなどは共有する仕組みというのはあってもいいと思います。

日本の変化を考える

日本のエネルギーの変化を考えていきます。

日本のエネルギー事情について

日本のエネルギーに関する問題などをまとめていきます。

エネルギー対策が進んでいる諸外国のエネルギー消費量は日本の5倍

生活環境がまるで違うので比較できないとは思うのですが、諸外国は基本的には「つけっぱなし」の習慣とのこと。日本人は必要以上には使用しないので、思ったほどに暖房は使用しなかったりします。つまり、節電の効果は思ったよりは限定的かもしれない、という話。

省エネ住宅ならつけっぱなしでも電気代は変わらない、という意見もありますけどね。ただ、つけっぱなしにしない習慣でも対策できるなら、不要と考える人はいるだろうね。

エネルギーインフラが変わる可能性について

日本のエネルギーインフラに関する話題です。

エネルギーインフラと水素の話

水素はまた別記事にします。流石に長すぎ。

コメント

「原発 避難 刈羽」に関する最新情報です。

柏崎刈羽原発の避難計画に関する集会が2025年5月26日に開催される。集会では、原発の再稼働に向けた地元同意の焦点となっている避難計画の実効性が議論される。原子力規制委員会の指針に基づき、原発から5km圏内の住民は即時避難、5-30km圏内の住民は屋内退避が求められているが、地震や大雪などの自然災害が重なると避難が困難になる可能性が指摘されている。集会には、地元住民や専門家が参加し、政府との意見交換も行われる予定で、避難計画の問題点についての意見が交わされる。参加者は現地またはオンラインで参加可能。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000077060.html

「jera 火力 火力 発電所」に関する最新情報です。

2025年5月20日午前8時23分、新潟県上越市の直江津港にあるJERA上越火力発電所で火災が発生し、9時16分に鎮火しました。火災は2号系列第1軸の排熱回収ボイラの再熱出口弁付近で発見され、協力企業の社員によって初期消火が行われました。けが人はいなかったものの、発電は停止しており、電力供給への影響はありませんでした。JERAは地域の皆さまに謝罪を表明しています。JERA上越火力発電所は2012年に営業運転を開始し、長野県などに電力を供給しています。

https://www.joetsutj.com/2025/05/20/123012

「倒産 発電所 発電所 倒産」に関する最新情報です。

2024年度において、再生可能エネルギーを中心とした発電事業者の倒産と休廃業・解散件数が過去最多の52件に達しました。特に太陽光発電や木質バイオマス発電が影響を受け、維持管理コストや燃料価格の高騰、固定価格買取制度(FIT)の買取価格引き下げが主な要因とされています。FIT制度の終了に伴う収入減や設備投資コストの増加が課題となり、再エネ発電事業者の淘汰が今後も進む可能性が高いとされています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001068.000043465.html

「発電所 袖ケ浦 ガスエンジン」に関する最新情報です。

東京ガス株式会社は、2025年3月27日に袖ケ浦LNG基地内に新たに建設した袖ケ浦発電所の竣工式を行いました。この発電所は、10台のガスエンジンで構成されており、高い起動即応性を活かして柔軟な出力調整が可能です。東京ガスグループは、この発電所を利用して再生可能エネルギーの出力変動や電力需要の変化に対応し、系統の安定化と再エネの普及を促進することを目指しています。また、同社は「Compass2030」という経営ビジョンのもと、カーボンニュートラル社会の実現に向けたサービスの提供にも取り組んでいます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001242.000021766.html

「シート 雑草 発電所」に関する最新情報です。

株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズは、太陽光発電所の雑草問題に対する新たなソリューションとして「抑草シート」の導入を開始しました。このシートは、防草シートに代わるもので、発電効率を維持しつつ、発電所オーナーの負担を軽減することを目的としています。近年、雑草の繁茂が発電効率の低下を引き起こしており、特に高温多雨の環境下で雑草対策のコストが増加しています。

「抑草シート」の特長として、コストを2〜3割削減でき、施工時間を約50%短縮できる点が挙げられます。また、メッシュ仕様により耐久性が高く、雨や風の影響を受けにくい設計となっています。さらに、施工後に除草剤を散布することで防草効果を高めることも可能です。この新しいソリューションは、発電事業者にとって大きな助けとなるでしょう。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000071823.html

「発電所 潟東 火災」に関する最新情報です。

新潟東港バイオマス発電所で3月2日11時頃、ベットアッシュ搬送設備から火災が発生しました。発電所の職員による初期消火活動が行われ、11時45分には消防によって鎮火が確認されました。現在、火災の原因は調査中ですが、負傷者はおらず、発電所敷地外への影響も確認されていません。発電は継続して行われており、この発電所は2024年12月に運転を開始する予定です。運営は新潟東港バイオマス発電合同会社が行っており、エクイス・デベロップメント・ピーティー・リミテッドが80%、東北電力が20%を出資しています。

https://www.niikei.jp/1463525/

「技術 技術 輸出 輸出」に関する最新情報です。

中国政府は、リチウムイオン電池の開発・製造に関する技術の輸出規制を強化する方針を発表しました。中国商務省は、輸出を禁止または制限する技術のリストを改定し、電池の正極材料に関連する技術やリチウムの精製技術を新たに追加しました。この改定案は2月1日まで意見を受け付けた後、実施される予定で、追加された技術は商務省の許可がなければ輸出できなくなります。新たに追加された正極材の関連技術には、リン酸鉄リチウムやリン酸マンガン鉄リチウムなどの製造技術が含まれています。

https://toyokeizai.net/articles/-/853232?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「東京電力 発電所 楽しく」に関する最新情報です。

新潟市中央区で、1月18日・19日に「東京電力コミュニケーションブース」がDEKKY401で開催されます。このイベントは、親子で楽しめる内容が盛りだくさんで、入場は無料です。東京電力が提供するこのブースでは、発電所の安全対策や電力供給について学ぶことができ、特に「海野モモちゃん」というアバターと一緒にクイズを楽しむコーナーや、VR体験を通じて発電所の内部を見学することができます。また、手回し発電機体験やぬりえコーナーもあり、子供たちが楽しみながら学べる工夫がされています。会場には、買い物や映画鑑賞ができる施設もあり、家族での訪問にぴったりです。

https://gatachira.com/local/122971/

「サウジ サウジ 大規模 システム」に関する最新情報です。

サウジアラビアの紅海沿岸で進行中の「レッドシー・プロジェクト」では、中国企業が重要な役割を果たしており、特に再生可能エネルギーの供給に注力しています。このプロジェクトは、総面積2万8000平方キロメートルのリゾート群を建設し、電力供給を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指しています。すでに12社の中国企業と総額44億リヤル(約1757億円)の契約が結ばれており、プロジェクトの成功に向けた中国の存在感が高まっています。

https://toyokeizai.net/articles/-/847091?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「サウジ サウジ 大規模 システム」に関する最新情報です。

サウジアラビアの紅海沿岸で進行中の「レッドシー・プロジェクト」では、中国企業が重要な役割を果たしています。このプロジェクトは、大規模な高級リゾート群の建設を目指しており、電力供給を100%再生可能エネルギーで賄うことを目標としています。プロジェクトのCEOによれば、すでに12社の中国企業と総額44億リヤル(約1757億円)の契約が結ばれており、太陽光発電所や蓄電システムの受注が続々と行われています。

https://toyokeizai.net/articles/-/847091?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「輸出 ガリウム ガリウム ゲルマニウム」に関する最新情報です。

中国商務省は12月3日、ガリウムやゲルマニウムなどの希少金属のアメリカ向け輸出を即日禁止すると発表しました。また、工業用素材であるグラファイトの輸出についても審査を厳しくする方針です。ガリウムやゲルマニウムは半導体材料として、グラファイトは電気自動車用バッテリーの主要材料として利用されています。今回の措置は、過去のデュアルユース物資に関する輸出規制強化に続くもので、より厳しい禁止措置が取られています。

https://toyokeizai.net/articles/-/845395?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「発電所 楽しく 東京電力」に関する最新情報です。

上越市で開催される『東京電力コミュニケーションブース』が、12月14日・15日に直江津ショッピングセンターエルマールで行われます。このイベントは、発電所の安全対策やエネルギーについて楽しく学べる機会を提供し、入場は無料です。家族で楽しめる内容が盛りだくさんで、特に「モモちゃんのでんきクイズ」やVR体験、手回し発電機体験、パネルコーナーなどが用意されています。参加者は、発電の仕組みを学びながら、クイズやゲームを通じて楽しむことができます。お買い物や飲食も楽しめるため、1日中過ごせるイベントです。

https://gatachira.com/local/122422/