日本の地熱発電について、家づくりへの影響などの観点からまとめていきます。

家づくりと地熱発電は流石につながらないとは思いますが、知っておくと地域資源を活用した「エネルギーのあり方」について少しばかり見識が深まるかもしれません。

2024年の「地熱発電/地熱エネルギー」新着情報まとめ

地熱発電/地熱エネルギーについて調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。

地熱発電/地熱エネルギーに関する新着ニュース

地熱発電/地熱エネルギーに関する新着ニュースをまとめています。

新製品:「地熱の包括利用に関する共同研究」

2023年10月6日時点での「東洋エンジニアリング株式会社(TOYO)」の「地熱の包括利用に関する共同研究」について紹介します。

地熱の包括利用に関する共同研究の特徴

- 地熱クローズドループ技術を用いた研究。

- 地熱熱水に含まれるリチウム等の有価鉱物の回収。

- 地熱発電からのグリーン水素製造。

価格

情報なし

地熱の包括利用に関する共同研究のおすすめポイント

- クローズドループ技術により、噴気量が減少している既存フィールドの追加開発や未開発フィールドの新規開発が進展する可能性。

- 地熱発電が再生可能エネルギーのベースロードとなり、脱炭素社会への鍵としての役割。

地熱の包括利用に関する共同研究の気になるところ、注意点

- 具体的な実装や効果に関する詳細な情報が現段階では不明。

地熱の包括利用に関する共同研究の購入時参考情報

- 9月20日にTOYOとGDEとの間で覚書を締結。

- インドネシア国の経済発展への貢献を目指して研究を進める。

業務スーパー創業者と日本の地熱発電の未来

2023年10月6日の、日本の地熱発電の未来に関する情報をお届けします。

- 日本の地熱発電は大きな可能性を持ちながらも、温泉事業者の反対や規制のハードルなどの困難が存在。

- 業務スーパーの創業者、沼田昭二氏がフランチャイズモデルを利用して地熱発電の推進を目指す。

- 町おこしエネルギーとして、中規模発電所開発を専門とし、フランチャイズ型開発を行う。

町おこしエネルギーのフランチャイズ型開発

- 町おこしエネルギーが生産井や還元井掘削などを提供し、地元事業者らが井戸権利料やロイヤルティーを支払う。

- 初期投資の負担によって、二つの事業タイプに分かれている。

- 同社が開発した技術を利用することで、調査から操業までの期間を約15年から5年以下に短縮可能。

日本の地熱資源の現状と目標

- ブルームバーグNEFによれば、日本の地熱資源量は米国、インドネシアに次いで3番目に多い。

- 日本の地熱発電導入量は0.5ギガワットで、利用可能な地熱資源のわずか1.5%しか活用されていない。

- 政府は30年までに1.5ギガワットの地熱発電能力の導入を目標としている。

地域との協力による地熱発電の取り組み

- 町おこしエネルギーは地域経済活性化プロジェクトとして位置付け、熊本県小国町で温泉水を利用した野菜栽培や養殖事業も実施。

- ブレークスルー・エナジー・ベンチャーズが支援するベースロードパワージャパンは、岐阜県で熱水を発電利用した後、温泉施設に供給。

- GPSSホールディングスは新潟県で地熱発電所を建設し、試験運転中。

町おこしエネルギーの掘削技術と人材養成

- 狭い山道を自走する小型掘削機を開発。

- 国内で不足する掘削技術者を養成するため、ジオパワー学園を開校。

沼田昭二氏の地熱発電への取り組みと今後の展望

- 来年3月に総工費約100億円で小国町のプロジェクトの供給を開始予定。

- FITに基づく年間売上高は約15億円の見込み。

- 現在、3つのプロジェクトの掘削を進めており、20数カ所を調査予定。

三井物産、北海道で環境に優しい次世代地熱発電に取り組む

2023年10月6日の、北海道の次世代地熱発電プロジェクトに関する情報をお届けします。

- 三井物産が北海道ニセコ町で次世代地熱発電に着手。

- 2025年まで実験を行い、2030年ごろに商業運転開始を目指す。

- 従来の地熱発電方式と異なり、蒸気などを取り出さないため、環境負荷が少なく、候補地が増加する見込み。

次世代技術「アドバンスト・クローズド・ループ」の採用

- 地中からの熱水や蒸気の取り出しが不要で、環境負荷が低減。

- 地域住民の理解を得やすいという利点がある。

- 候補地が多く、運転開始までの期間が数年単位で短縮可能。

三井石油開発との連携

- 三井石油開発が米石油大手シェブロンの子会社と連携。

- 2025年までの実験で発電に必要な熱交換ができるかを確認。

- 商業運転開始の際には発電容量1万キロワット以上を目指す。

日本初の住民主体の地熱発電所、熊本県小国町で運営

2023年10月6日の、住民主体の地熱発電に関する情報をお届けします。

- 日本は地熱発電大国であるが、発電の割合は全体の0.25%に過ぎない。

- 熊本県小国町の岳の湯地区の住民が、地熱発電事業を開始。

- 全30世帯が「合同会社わいた会」を設立し、年6億円の売電収益を上げている。

住民と事業者の協力関係

- 地熱発電所は地域の資源として、住民が主体となって運営。

- ふるさと熱電が提案した事業モデルでは、土地は地元住民のものとして保持。

- 地区の全30世帯が出資者として参加し、年6億円の売電収益を得ている。

地熱発電の現状と特徴

- 日本はアメリカ、インドネシアに次ぐ地熱大国。

- 地熱発電の難しさは、初期費用や適地の探索、高リスクなどが挙げられる。

- わいた地熱発電所は、蒸気をタービンに当てて発電するフラッシュ方式を採用。

「わいたモデル」の特徴と将来性

- 地熱は「地域の熱」として、住民が主体となり事業を進めるモデル。

- 住民主導型の「わいたモデル」は、他地域でも展開を検討中。

- 地域資源を住民と事業者が共同で活用し、地域に還元する考え方。

地熱発電/地熱エネルギーの新製品情報

地熱発電/地熱エネルギーの新製品情報についてまとめています。

地熱発電と日本の将来性への考察

地熱発電の世界の状況から、日本はどうあるべきか、という話をしていきます。

地熱資源量第3位の日本

各国の地熱資源量を見ると、世界最大規模の地熱地帯(ザ・ガイザーズ地熱地帯)をもつアメリカが第1位(3,000万kW)、多くの火山島からなるインドネシアが第2位(2,800万kW)、次いで日本 は世界第3位( 2,300万kW)に位置しており、世界有数の地熱資源国と言えます。

https://geothermal.jogmec.go.jp/information/plant_foreign/

| 順位 | 国名 | 資源量 (万kW) |

|---|---|---|

| 1 | アメリカ | 3,000 |

| 2 | インドネシア | 2,779 |

| 3 | 日本 | 2,347 |

| 4 | ケニア | 700 |

| 5 | フィリピン | 600 |

| 6 | メキシコ | 600 |

| 7 | アイスランド | 580 |

| 8 | ニュージーランド | 365 |

| 9 | イタリア | 327 |

| 10 | ペルー | 300 |

日本が第3位ということもあり、近年注目されているのが「地熱発電」です。日本の地熱資源は「温泉」として利用されていますが、ここを見直すと世界にも戦えるだけの価値があるんじゃないか、っていうわけでここでも簡単に解説しておきます。

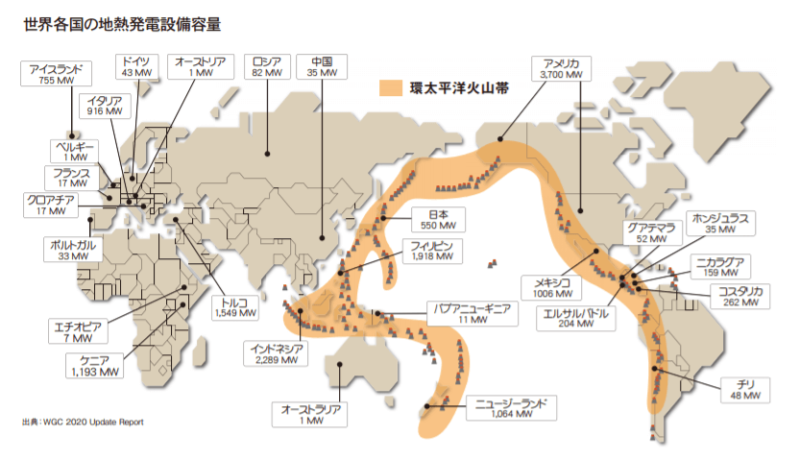

世界各国の地熱資源の分布

さて、では世界的な視野で見た時の地熱資源ですが、やはり「火山帯」との関連に注目したいところです。

地球はどこかしらを掘れば地熱が利用できるわけですが、地熱利用を考えると「掘り出しやすさ」というのは重要な点。すでに「温泉」「活火山」などで資源として露出している地域は取り組みやすく、それ以外の地域では二の足を踏むところ。

日本国内での地熱利用は当然のことながら、日本での成功事例は海外でも利用可能であるとして、積み上げたノウハウは各国と(うまく資金化しながら)共有すべきです。日本は遅れをとってはいますが、地熱資源の活用という点では「開発を成功させやすい」状況であり、絶好のチャンスであるとも言えます。

今は地熱資源の活用まで手が回らない諸外国も、将来的には自国で運用可能な資源の活用に踏み出すことが予想されます。この時に、日本が「地熱先進国」として世界を先導できると、多少は強みとして使えるのかな、とは思います。

遅れをとっている日本の地熱活用

まず、世界の中でも目に見えるほどに遅れをとっている日本の地熱活用の現状。

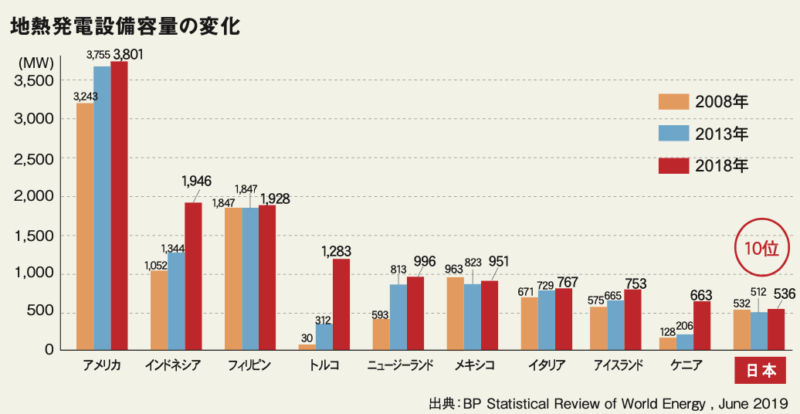

エネルギー消費大国のアメリカは、自前のエネルギー資源を持ちながらも、再生可能エネルギーに関しても開発を続けています。一方の、日本は世界に3番目の地熱資源を持ちながら、世界10位の地熱利用となっており、かつその開発も進んでいないことがよくわかります。

NHKの番組でも取り上げられていましたが、地熱発電の開発は「掘り当てる」ことの難しさと、温泉地との共存などの問題があり、短期的な利益化は難しい分野です。

他国の地熱資源活用法を知る

地熱発電は、初期費用に難渋するところではあるのですが、そもそも「発電施設」を持っていない発展途上の国々では初期エネルギーインフラとして採用されるケースが増えています。

ケニアの事例

ケニアが日本の地熱発電量を追い抜いて世界8位となっています。

総発電量は76万kWであり、地熱発電はケニア国内の総発電量の50%近くを占める。しかも、地熱発電に加え、水力発電・風力発電を合計した再生可能電源だけで85%を超える割合を示す。

先に結論を申し上げると、この地熱発電の大部分は「日本企業」が手がけています。

地熱発電の専門家によると、水蒸気や熱水には様々な不純物が含まれており、発電のためには不純物を除去しなければならない。その除去技術で世界をリードしているのは日本であり、日本企業は地熱発電用タービンの世界シェアの約7割を占めている。

https://globe.asahi.com/article/12741586

加えて、温泉探査にも慣れているためか、地熱開発のための地下探査技術も日本企業は定評がある。このあたりの技術はノウハウを教え込むよりも日本企業がやっちゃった方が安定感もあり素早い対応が出入るため、国が日本技術を見込んで買ってくれる、という図式が出来上がる。

SDGsで示された通り、エネルギーに関しては「フェアにシェアする」ことも重要であると考えられています。JICAは発電所だけを作っていくのではなく、以下のような活動にも力を入れています。

JICAは発電所建設だけでなく、井戸の掘削技術、探査技術、環境技術、熱水や蒸気の多目的利用、資材調達、プロジェクトの経済性の評価や公社の経営までを含む包括的な能力向上に向けた研修をケニア側に供与している。

https://globe.asahi.com/article/12741586

建物だけではなく、使用する地域に合わせて必要なものを共同で作る、ということをしていくことで、まずは実績を積み上げる。この実績は同じような事情を持った「他国」への宣伝にもなり、他国の発展にも寄与できる。なかなか、楽しい未来が見えてくる。

でも、ケニアでこれだけ成功しているのに、なんで国内の地熱利用は進まないんだろうね。

この辺りはまとめて後半で解説します。

トルコの事例

トルコも経済成長が著しく、人口も増え続けている地域になります。電力消費も今後数年の間に倍化すると見込まれており、逆に言えばエネルギー開拓の進められる地域。ここにも日本の技術が注力されています。三菱や東芝などが参入しており、発展に寄与したことで受賞したりしています。

トルコの「ICCIエネルギー賞」の再エネ・地熱部門にて最も効率的な主要機器賞を受賞|TOSHIBA

トルコ・ゲルメンチック地熱発電所向けに7年間の長期部品管理・保守サービスを受注 IPPのゲルマット社と契約を締結

日本の地熱資源開発の現状を知る

つまり、各国で日本の「地熱資源の開発技術」は使われていながら、日本国内の開発が進んでいません。国内にエネルギー問題が皆無であればいいのですが、原子力事故や再生可能エネルギーの電源構成割合が低いことを考えると、「いずれはやらなければいけない問題を後回しにしている」感は否めません。

日本で地熱発電が進まない理由

地熱発電が日本で進展しない理由として、①発電コストは安いが、初期投資額が大きい、②掘削後に発電不可能なケースがあるなど事業の見通しを立てにくい、③地熱資源の8割が国立公園や国定公園の中にあり大規模開発が困難、④温泉など観光産業への影響を懸念する住民の理解を得るのが困難――などが指摘されている。

https://globe.asahi.com/article/12741586

- 初期投資額が高い

- 探査が難しい

- 資源の管理、開発が難しい(権利の問題)

- 観光業への影響

- 他の発電供給源の問題が山積みで手が回らない

最後に付け足して、ざっくり言えば「原発」の問題もあると思います。予算には上限がある上に、国民の関心事が原発問題の方が大きいのは明らか。脱原発のためには地熱開発は必須とも言えるのですが、一方で「作ってしまった原発の処理」という課題も考えると、責任問題も含めて政治が絡んでなかなか動き出さないという事情はありそうです。

日本の開発進捗状況

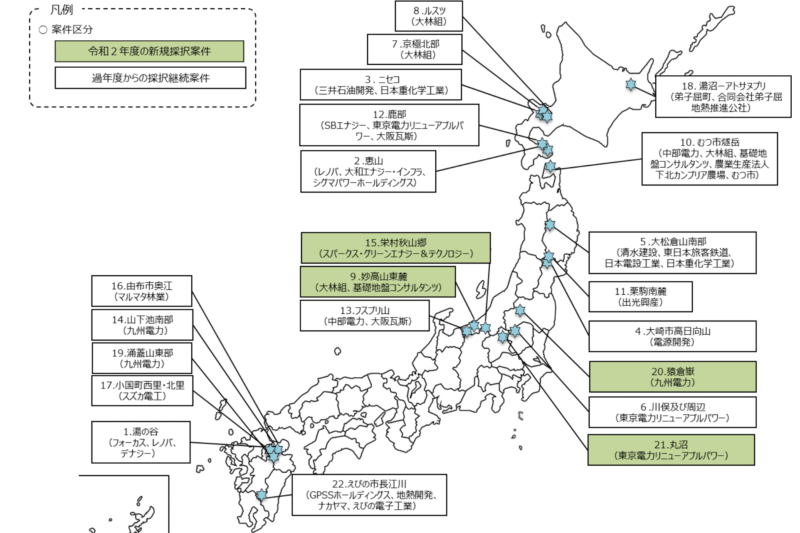

とはいえ、実は日本でも地熱開発は進められています。

令和2年度「地熱発電の資源量調査事業」の採択結果(22件)をお知らせします

皆さんの地元も開発される可能性はあります。

活用される技術

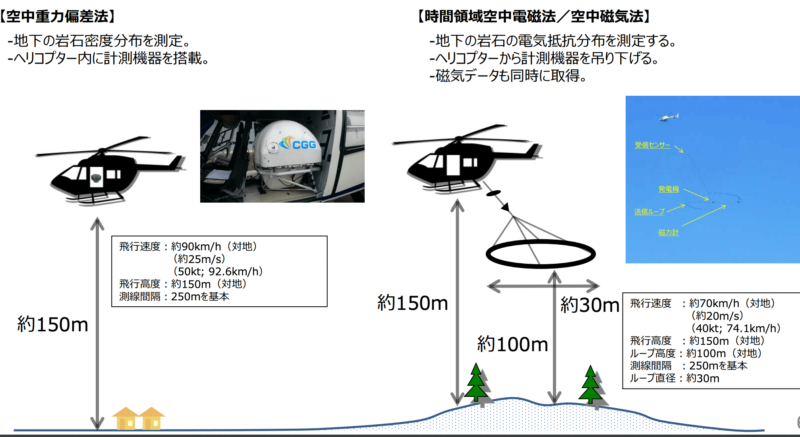

- 地盤・地下構造探査技術

- 掘削技術

- 上空モニタリングシステム

- 発電タービン・施設関連技術

- 地熱利用ノウハウ

地熱利用に関しては、日本は古来より「温泉」が定着しているし、かつ観光資源としても利用しやすい。ただ、新規開発地の場合は「新たなる観光資源」となるが、既存観光地との兼ね合いもあるため、衝突なき開発というのは難しそう。

地熱開発予算

<平成29年度予算額 252.6億円(246.5億円)>

- ①地表調査・掘削調査等の初期調査に対する支援 90.0億円(100.0億円)

- ②地熱発電の導入拡大に向けた技術開発 22.0億円( 18.5億円)

- ③地熱発電に対する地域理解の促進 12.0億円( 22.0億円)

- ④環境アセスメントの迅速化に向けた実証事業 6.0億円( 9.0億円)

- ⑤探査事業に対する出資 10.0億円( 11.0億円)

- ⑥開発債務保証基金 112.6億円( 86.0億円)

この予算額が多いのかどうかはわかりませんし、比較対象として福島原発の対応コスト約20兆円と比較するのも少し違うような気もします。

ただ、個人的な心情としては、将来的に苦境に立たされることが必須な原発に力を入れるよりは、地熱発電などの「日本ならでは」の資源を大事にした方がいいんじゃないかな、という気はします。

地熱発電の住宅への影響

では、これから家づくりをする人が、地熱発電に関する話題についてどう考えていくべきか、ということを書いておきます。

電気料金は上がり続けるという前提

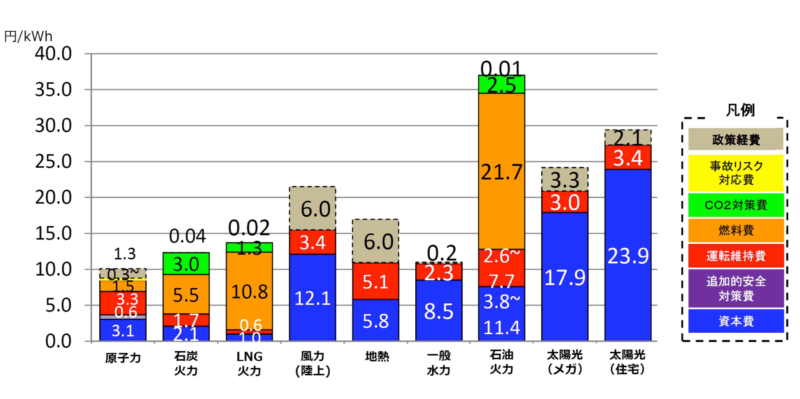

地熱発電の電力コストについての話も少ししましたが、「再生可能エネルギーは割高」であることは今後も変わりないと考えられます。ただ、どのエネルギーに力を入れるかで、将来的なリスクについての対策にはつながると思います。

割安な原子力と上手に付き合えるか

先にも書きましたが、脱原発のためには再生可能エネルギーの割合を高める必要があります。

脱炭素社会を目指す日本が、これ以上「火力発電」に注力する政策を打ち出すことは難しいでしょう。根本的に、エネルギー資源のない日本が国外のエネルギー資源に依存することは、政治的にも経済的にもリスクと考えられます。

日本が選ぶのは「向こう数十年を原発と付き合うかどうか」という点です。原発と付き合うかと聞かれればほとんどの方がNoというとは思いますが、「じゃあその代わりに電気料金が上がってもいいのか」と署名を迫られたら渋る方は多いと思います。

他の記事でも書きますが、これからのエネルギーは地産地消も取り入れた「家庭レベルでのエネルギー自給率を高める」という意識が大事だと思います。

地熱発電はエネルギー地産地消のイメージを作りやすい

少し話を戻して、地熱発電。これは地域住民の理解と協力が必須です。日本の地熱資源は「温泉」として利用されており、地熱発電設備が併設されれば観光業に影響が出ることは必須です。

「地熱発電もできていいね」とポジティブに受け止めてくれる方が多ければいいのですが、日本人にとってのイメージがそこまでいいものかどうか、「温泉の価値を低減させる」ものとして見られる可能性も大きいのではないでしょうか。

エネルギーは地産地消であるべき、というのはぱっと思いついただけの持論ですが、地域で必要分のエネルギーを賄う、という考え方がこれからの時代にはしっくりくるような気がします。

これは我々新潟県民が「東京電力」の柏崎原子発電所を持ち続けた率直な感想です。自分たちに必要な電力は、自分たちで作った方が理解は得られる。

地熱発電は観光資源とバッティングする可能性はありますが、つまりこれは「地域住民がどう暮らすのか」という問題です。自分たちの生活するための発電施設は自分たちで持って、自分たちで運営して、自分たちで利益に変えていく。

実際には、開発・運営企業と連携していくことにはなりますが、双方にメリットがある形を維持するためには、やっぱり住民が動かないことには始まらないんですよね。国に安全かどうかを問い続けるより、自分たちで安全を守る施策を打ち出せた方がよっぽどスッキリする。

地熱発電、だけではコスト高なのは現実

先述の通り、コスト面だけを考えると原子力発電の方が割安です。原子力事故の対応費用を含めても、やっぱり原子力の方が安い。そうなると、地熱発電には、地熱発電としてのメリットを別に打ち出す必要がある。

ひとつには、原子力発電では絶対に作り出せない「安全性」がある。とはいえ、地熱発電が安全かといえば問題がないわけではない。開発による自然への影響や観光産業への影響がないわけでもない。開発工事自体が、住民への不快感を与えるかもしれない。

ただ、この辺りは、それこそ地域住民が「自分たちのエネルギーを作る」ための理解だと思います。加えていえば、エネルギー産業への地域主体での投資になります。安全性においても、メリットとデメリットを理解して「住民で監視できる体制」が作られた方が、リスク回避にもつながり危険性に対して納得はしやすいと思います。

また、避けて通れない「脱炭素社会」という面でも、国の政策ではなく「地域での対策」として方が取り組みやすくなります。これが地熱発電施設を作ることで大幅に削減できるとなれば、必要な投資として住民が受け入れやすくなるかもしれません。

地域住民として地熱発電に取り組むということ

前置きが長くなりましたが、つまり家づくりにおいて「地熱発電」に関係することは、自分が住む自治体が「地熱発電」に積極的かどうか、ということだと思います。

根本的に「自分がこの自治体に住み続けるのか」という視点も必要ですが、どうせ住むなら、住む街が住みやすく変化することに努力することは住民としての勤めなのかな、という気はします。

エネルギーは自治体財政に強い

新潟県の話をすると、刈羽村と聖籠町は地方交付税が不交付となっている団体です。わかりやすくいえば、刈羽村には柏崎刈羽原子力発電所(東京電力)があり、聖籠町には東北電力・東新潟火力発電所などがあり、収入が安定しています。刈羽村は行ったことがないのですが、聖籠町は近隣の新潟市・新発田市・村上市と比べても、明らかに「公共施設への投資額が大きい」ことがわかります。

地熱発電で街は潤うのか

では、実際に地熱発電を誘致して地元民が恩恵を受けられるかといえば、これは正直なところ微妙かもしれません。やっぱり、基本的には高コストエネルギーで、売却利益が果たしてどれくらい出るものか。

ただ、将来的には「脱炭素社会」の施策としてカーボンオフセットが取り入れられ、カーボンエミッショントレードで炭素排出量が売買されると考えると、エネルギー価格は大きく変動する可能性はあります。

言い換えると、地熱発電の補助が出るうちに設備投資しておき、将来的にエネルギーが値上がりしたときに(ほぼ)ゼロエミッションとなる地熱発電のある自治体の電気料金への影響が少なくなる、という可能性はあります。

私の見立てでは、地熱発電に取り組める自治体及び施設は(技術向上と需要増加で単価が下がって)これからポコポコと増えていくと思います。私なら、こういった取り組みに積極的な自治体に住宅を建てるという選択はありかな、と思います。

結論としては、電気料金上昇リスクへの対応策としてはあり

少し長くなったのでまとめると、以下の通りです。

- 「脱炭素社会」では電気料金は上がる

- 地熱発電を含め、再生可能エネルギーのシェアは自治体の運営手腕による

- 再生可能エネルギーへの投資は将来の値上がりリスクへの対応

- 政治や外交リスクも含めれば、地元エネルギーは強い

観光資源との共存策はあるか

個人的には地熱発電を自治体と企業が共同で行なっていくことには賛成です。でも、地元住民にどれだけのメリットを提案できるか、あるいはリスクを共有できるかということが大事だとも思っています。

観光業のメリットになりうるか

- 地熱以外の資源の発見

- 新規温泉地としての利用方法

- 地熱発電を観光業として取り込む(海外視察などにも対応できるレベルのものを)

- 温泉地全体の地熱資源の管理を一体化する

- 持続可能な「地熱資源」としての関連施設の充実

地熱以外に利用可能な開発効果

地熱発電開発をする時には、まずかなり厳密な地形調査が行われます。

私もどこまで活用できるのか、まではわからないのですが、本来は手出しされないはずの山間などの地質調査は「土砂崩れ」などのハザードマップに活用可能ではないか、と想像しています。これは本当に素人意見。

地熱発電開発に取り組む自治体・企業は、すでに温泉として熱源が把握しやすい地域が選ばれるかと思いますが、掘り当てた

地域として地熱資源を守るという意識

温泉を観光資源としている自治体にとっては、地熱発電施設を取り入れることには抵抗を覚えることと思います。

しかし、温泉の水質管理に積極的な施策をとっていないのであれば、結局「心配と言いながら指を咥えて見ているだけ」という状況は無策で環境保護を訴えているだけで、傍観者に他なりません。

むしろ積極的に「地熱資源を守る」という方法として地熱発電の開発をするという見方もできるのではないか、と思います。開発のためには部分的に自然に人間の手を加えることになります。自然に手を出すこと自体が日本のアニミズムにはそぐわない感じはしますが、環境保護と「放置」することは違うと思います。

というか、他の部分で開発を押し進めて「地熱発電」だけはダメだ、っていうのも変な話だし、すでに問題化している地球という資源を守るために、必要な手を打つってのは悪いことではないと思うけども。

地熱発電の開発をするということは、開発事業が地域に介入することであり、事業とともに地域が発展するということでもあります。ただ、これまでの開発のイメージもあり、「自然が壊される」「地元住民の意思は無視される」といった先入観があるのも事実。

地域と関わりを持つことになる開発企業とは、リスクコミュニケーションをはじめとする「対話の姿勢」が大事だって、誰かが言ってましたね。

ただ、開発の手が入るということは、地熱資源のことをもっとよく知ることにもつながります。地熱発電が続く限りはモニタリングが可能な資源になります。

秋田県湯沢市の事例

湯沢市には熱水と蒸気が激しく噴出する大噴湯など、観光名所がいくつもあります。これらの名所に温泉や地熱発電所も加わって、湯沢市全域が日本ジオパークにも認定され、観光ツアーも開催されています。

https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/nhkjournal/nPt4Nsblr1.html

大体、目指したい形は秋田県の湯沢市のような事例だと思います。

ただ、似たような事例が増えるだけじゃ、観光を自治体同士で潰しあうだけになるので、それぞれの特徴を活かした活用法を全面に押し出していく必要がありますね。

地熱発電を地域資産とできるか

- 地域企業の地熱関連技術の向上

- 地熱エネルギーの農業・工業への応用

- 事業に関連する仕事が増える

地熱開発事業が、どれくらい地元企業を巻き込んで仕事をしてくれるかにもよりますが、その辺りは住民側からのアプローチも必要かと思います。フェアな取引となれば、地域企業にとってもメリットのある条件が引き出せると思います。

地熱開発が関わる地域は、立地的に農業にも力を入れている可能性が高いと思いますが、地熱を利用して農業用(ビニール)ハウスなどに利用することも考えられます。

個人宅に地熱発電は設置できるか

現時点で実現可能性は低いとは思います。例えば、地盤調査中に温泉が湧き出るという事例が発生したとして、無事法律上の問題(無断掘削は法律的にアウト)をクリアしたとしても、実用レベルで発電するのは個人ではかなり難易度が高い。

- 掘り当てるのが難しい

- 掘り当てた後の管理も難しい

- 発電に落とし込むのが難しい

- 法律上の課題も多い

というわけで、私はあまり真剣には考えていませんが、自宅に温泉があるといいよねっていう気持ちはわかります。それだけです。

他の再生可能エネルギーとの相性は

京都議定書の目標となっていた2020年が終わり、2021年からは2030年のパリ協定で掲げられた「脱炭素社会」に向かって本格的に動き出すことになります。新しいエネルギーについては別記事でも紹介しています。

また、家づくりに関してのエネルギーの考え方についてもまとめてみました。

再生可能エネルギーという言葉の認知度は高まりましたが、「実際、何なの?」と聞かれて答えられる人は少ない。最低限、家づくりに関するエネルギーの話だけは知っておくと「未来で損することはない」ということで、簡単に情報をまとめておきました。

家庭用燃料電池

家庭用燃料電池としてエネファームの利用が進んでいますが、水素を使った家庭での発電には注目したいところです。

地熱発電が地域で進められた場合、自治体によっては地元住民に電気の還元があるかもしれません。その場合、創エネの必要性が薄れるので燃料電池についてはバッティングする項目となるかもしれません。

地中熱利用

地中熱と地熱がややこしいですが、地面の中は温度変化が少なく、地上との温度差を利用して冷暖房や給湯などの省エネに貢献することができます。

地中熱を家づくりに役立てる情報についてはこちらにまとめてあります。

地中熱と地熱は別物なのですが、仮に発電面がクリアされると「エネルギーの消費を抑える施策」を各家庭で行うことが大切になります。

この時に、地中熱利用は相性が良く、地熱利用で地域の地下資源に対しての関心が高まり掘削技術のある建築会社などが増えれば、地中熱を利用するための穴を開ける費用、安くなるかもしれません。

小型風力発電

自宅に風力発電は実現可能性は低いですが、我々新潟県民は「冬場の日射量は期待できない」ため、太陽光発電と太陽熱利用が難しい地域と言えます。少しでも発電の助けにならないかと、風力発電についても調べてみました。

自治体がエネルギー問題に積極的であれば、風力発電に関しても取り組みがあるかもしれません。町おこしとして「炭素ゼロ社会」を実現することを目指す場合は、各家庭に小型風力発電が計画的に配備される、なんてこともあるかもしれません。

太陽光発電

太陽光は年中安定して利用できるエネルギーではなく地域格差が生じるので「冬も晴れ間が広まる地域が羨ましい」と指を加えてみているだけですが、そんな太陽光発電に関する情報も別記事にあります。

燃料電池と同様に、家庭での発電が不要になるかもしれない、という未来に賭けるなら太陽光発電は不要となります。ただ、日本全体でのエネルギー問題の解決のために、「自治体や地熱発電企業が他の地域へ販売する」ということも考えれば、自宅にも太陽光発電を設置して「エネルギー売買できる自治体」としての強いが出せるかもしれません。

太陽熱利用

太陽光を期待できる地域の場合、太陽光発電だけではなく、太陽熱を利用することも可能です。太陽熱利用は昔から存在する技術ですが、太陽光発電との相性も考えてハイブリッドに活用する方法についても開発が進められています。

コメント

「遺体 発見 小国」に関する最新情報です。

5月20日、長岡市小国の山中で身元不明の遺体が発見されました。この遺体は、5月9日に家族に「山に行く」と告げて自宅を出た後に行方不明となった86歳の男性であることが判明しました。遺体は沢の中にあおむけの状態で倒れており、目立った外傷は確認されていません。警察は死因について調査を続けています。

https://www.niikei.jp/1598004/

「スーパー 業務 業務 スーパー」に関する最新情報です。

新潟市西区の株式会社ひらせいホームセンターが、佐渡島初の業務スーパー「業務スーパー佐渡店」を7月にオープンします。この店舗は、冷凍食品や調味料など多様な商品を低価格で提供し、地域住民の買い物の選択肢を広げることを目的としています。特に、冷凍食品の品揃えが充実しており、カット野菜や揚げ物、デザートなどが取り扱われる予定です。業務スーパーは、家庭向けの使いやすいサイズの商品や、輸入食品も豊富に揃えており、節約志向や料理の時短を求める消費者にとって便利な選択肢となるでしょう。

https://www.niikei.jp/1595177/

「metareal 進捗 作成」に関する最新情報です。

メタリアル・グループは、建築現場の進捗報告書を自動生成するAIエージェント「Metareal コンストラクション(Metareal CN)」を5月19日に提供開始しました。このツールは、進捗状況、作業日報、写真、施工工程表を自動で集約・可視化し、数分で報告書を作成・共有できることが特徴です。PCやタブレットから簡単に情報を入力でき、週次・月次の進捗管理を効率化します。従来の手書きやExcelによる管理方法に比べ、手間を省き、リアルタイムでの反映が可能です。Metareal CNは、プロジェクト管理や品質管理に関わる担当者向けに設計されており、業務の効率化を図ることが期待されています。今後、メタリアルは他業種向けの生成AIシリーズも展開していく予定です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000085762.html

「理由 売却 増加」に関する最新情報です。

LIFULLが実施した調査によると、住宅売却査定の依頼理由において「金銭的理由」が増加傾向にあることが明らかになりました。特に、2019年の8.3%から2025年には9.6%に増加し、依頼理由の中で4位となっています。この背景には住宅ローン金利の上昇が影響しており、今後も「金銭的理由」での売却査定依頼が増える可能性があります。専門家は、住宅ローンの返済計画において余裕を持った設計や繰り上げ返済の活用を推奨しています。

https://www.s-housing.jp/archives/385183

「観光 バス 周遊」に関する最新情報です。

新潟市西蒲区で運行中の「にしかん観光周遊ぐる~んバス2025」は、4月26日から10月26日までの土・日・祝日に利用できる観光バスです。このバスは、西蒲区の観光名所を効率よく巡ることができ、日本海の絶景や温泉、ワイナリー、酒蔵などの魅力を楽しむことができます。料金は大人500円、小学生250円、未就学児は無料で、岩室観光施設「いわむろや」やバス車内で購入可能です。さらに、平日入浴無料券やワインの試飲無料などの特典もあり、家族や友人と一緒に西蒲区を満喫する絶好の機会です。

https://gatachira.com/local/142281/

「湯沢 スキー場 ガーラ」に関する最新情報です。

新潟県湯沢町のガーラ湯沢スキー場付近で、外国籍の30代男性スノーボーダーが遭難し、4月18日17時52分に行方不明の通報がありました。スキー場のパトロール隊による捜索は失敗に終わりましたが、4月19日早朝に警察と消防が再捜索を行い、同日7時19分に発見されました。発見された男性は中国籍の38歳の会社役員で、残念ながら死亡しており、死因については現在調査が進められています。

https://www.niikei.jp/1543655/

「柏崎 刈羽 刈羽 原子力発電所」に関する最新情報です。

M4搭載の「Mac mini」は、その小型さと手頃な価格により、多様な使い方ができる「偏愛系パソコン」として人気を集めています。発売以来、ユーザーは小型サーバーの構築や車載コンピュータとしての利用など、独自の活用法を見出しています。このような特性から、Mac mini専用のアクセサリーも多く登場しており、特にモバイル用途での可能性が注目されています。記事では、モバイル環境でのMac miniのポテンシャルについて探求しています。

https://www.niikei.jp/1514953/

「名所 3万 本数」に関する最新情報です。

2025年の桜の開花予想に基づき、日本の桜の名所を本数の多い順にランキングしました。1位は奈良県の吉野山で、約3万本の桜が広がり、世界文化遺産の金峯山寺もある歴史的な名所です。2位は埼玉県の狭山湖で、約2万本の桜が湖畔に咲き誇り、自然公園としても親しまれています。3位は北海道の松前公園で、約1万本の桜が松前城や寺町を背景に美しい景観を提供しています。桜の種類やライトアップの有無、混雑度についても言及されています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_67e24302e4b06e4e058d1803

「事業 不足 予算」に関する最新情報です。

国土交通省は2025年度予算において新たな補助事業「暮らし維持のための安全・安心確保モデル事業(広域モデル策定型)」を開始し、地域グループの募集を行っています。この事業は、住宅建築の担い手不足が懸念される中、災害発生時に被災者の住まいを確保するための取り組みです。補助金の上限は1千万円となっています。

https://www.housenews.jp/executive/30494

「鈴生 津田 津田 物産」に関する最新情報です。

鈴生と津田物産が協業し、J-クレジットを活用して温室効果ガス実質ゼロの米づくりを推進します。鈴生は水田の中干し延長によるメタン削減を行い、その成果をJ-クレジット化しています。一方、津田物産はSDGsに取り組みながら、全国の産地からお米を仕入れています。両社は農林中金の支援を受けて連携し、環境配慮米を販売することで温室効果ガス削減のサイクルを構築します。今後、持続可能な農業の推進と生産者支援を目指し、取引の安定供給を図ることを期待しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000143227.html

「資材 試験 再生」に関する最新情報です。

大建工業と詫間漁業協同組合は、香川県三豊市で「海洋再生資材」の実証試験を開始しました。この試験では、自然由来の素材を使用した海藻類の繁茂を促進する着生基盤の効果を検証します。1月21日に設置された複数種類の試験材を用いて、海藻の増殖に関する有効性を調査します。大建工業が資材開発を担当し、リバネスが進捗管理、そして大成生コンがモニタリングを行い、実証期間中に回復傾向や造成動向を分析します。

https://www.s-housing.jp/archives/379894

「映画 野麦峠 観光」に関する最新情報です。

映画「あゝ野麦峠」の舞台となった長野や岐阜の観光地を巡るツアーが開催され、映画やルポに詳しい関係者が現地で解説を行うことで、観光スポットとしてのPRを目指しています。この作品は、製糸工場で働く女性たちの実話を基にしており、主人公が故郷に戻る途中で亡くなる感動的なシーンが特徴です。映画の影響で、観光への関心が高まっています。

http://www.asahi.com/articles/AST3D1BYRT3DUOOB005M.html?ref=rss

「供給 住宅 減少」に関する最新情報です。

国土交通省の試算によると、2050年の住宅生産能力は、最も楽観的な条件を考慮しても、2020年の水準の57%にまで落ち込むと予測されています。特に、大工の減少が続く場合、さらに生産能力は31%に低下する見込みです。この状況下で、需要が現状を維持した場合、最大で約27万3千戸の住宅供給ができないとされています。一方、需要が減少すれば供給できない戸数は11万5千戸弱に減少する可能性があります。

https://www.housenews.jp/research/30390

「月面 yaoki 探査」に関する最新情報です。

米Intuitive Machinesが実施した月面着陸プロジェクト「IM-2」において、着陸船「Nova-C」(別名Athena)が月面に到達しましたが、着陸後の姿勢に問題が発生しています。搭載されている日本の民間企業ダイモンが開発した月面探査車「YAOKI」は、着陸後も温度計データの取得が継続されており、太陽光発電や地球との通信も行われています。最近、米Firefly Aerospaceが「Blue Ghost」ミッションでの成功を収めたこともあり、民間企業による月面着陸が注目されています。なお、着陸後の姿勢不明という点は、日本のJAXAが実施した「SLIM」と似た状況です。

https://japan.cnet.com/article/35230177/

「認定 トレード フェア」に関する最新情報です。

新潟国際情報大学が2024年11月18日に国内6番目、そして日本海側初のフェアトレード大学に認定され、2025年1月24日に認定式が行われました。越智敏夫学長は、学生が主体的にフェアトレードに関わる活動を行ってきたことを評価し、今回の認定が学生にとって勉強や研究が日常生活にどのように関連しているかを認識するきっかけになると述べました。同大学ではフェアトレード商品の提供や販売、貿易ゲームの導入、学生団体によるイベントなどの取り組みが行われています。認定式には学生や卒業生、地域のフェアトレード推進委員会のメンバーも参加し、内山大志代表理事による記念講演会も開催されました。

https://www.niikei.jp/1398110/

「人材 プロ プロ 人材」に関する最新情報です。

新潟県三条市では、2月19日に「プロ人材による経営課題の解決について」というセミナーが開催されます。このイベントは、株式会社DERTAとの共催で行われ、プロフェッショナル人材の活用による地方企業の経営課題解決と成長の可能性を探ります。セミナーは15時半から17時半まで、三条市立大学のS214講義室で行われ、基調講演とパネルディスカッションの2部構成となっています。

https://www.niikei.jp/1385355/

「建設 上昇 見通し」に関する最新情報です。

建設経済研究所が発表した2025年度の新設住宅着工戸数の見通しによると、戸数は78万9400戸と前年度比0.8%減少する見込みです。これは、2024年度の戸数が予測よりも増えたため、前回の見通しからは若干の増加となっています。しかし、円安による建築資材や設備の価格上昇、日銀の金利政策の見直し、金利上昇の不透明感が影響し、住宅需要は抑制されると予想されています。一方、民間住宅投資額は建設コストの上昇と高付加価値化により2.1%増の17兆3800億円になると見込まれています。

https://www.housenews.jp/research/29732

「ic 搬送 湯沢」に関する最新情報です。

1月18日、関越自動車道の湯沢IC~月夜野IC間で、車10台が絡む交通事故が発生しました。この事故により12人が救急搬送され、その中の60代女性1人が死亡が確認されました。事故の影響で、該当区間は通行止めとなり、警察が事故の原因を調査しています。

https://www.niikei.jp/1379315/

「社会 プロジェクト 未来」に関する最新情報です。

新潟県加茂市では、国家規模のプロジェクト「JST未来社会創造事業」が進行中で、注目を集めています。このプロジェクトは「超スマート社会の実現」を目指し、全国の有名大学や研究機関が協力して新技術の開発に取り組んでいます。特に、政策の事前評価を高精度に行うためのデジタル社会実験基盤技術の開発が進められており、複雑な社会課題に対する新たなアプローチを模索しています。加茂市がこのプロジェクトの実証地に選ばれたのは、同市が健康都市としての施策に積極的に取り組んできたためで、今後約5年間にわたり調査・研究・実証が行われる予定です。

https://www.niikei.jp/1175258/

「イタリア 創業者 ホテル」に関する最新情報です。

この記事は、150年の歴史を持つ「ホテルイタリア軒」の創業者の情熱と献身が、同ホテルを単なる宿泊施設から地域に根差した歴史的なランドマークへと成長させた過程を描いています。イタリア軒は、新潟港の開港に伴い、地域の社交場として重要な役割を果たし、外国人旅行者にも支持されてきました。創業者の理念や歴史的背景は、ストーリーテリング・マーケティングの重要な要素となり、顧客との感情的な繋がりを生む要因となっています。また、イタリア軒は革新を追求し続け、市場の変化に敏感に対応することで、長期的な発展を目指しています。この記事は、企業が物語を通じてブランドの信頼性と価値を高めることの重要性を強調しています。

https://www.niikei.jp/1298834/

「柏崎 jogmec フィールド」に関する最新情報です。

JOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)は、2024年11月28日に新潟県柏崎市の柏崎テストフィールド(柏崎TF)で「オープン柏崎テストフィールド2024」を開催することを発表しました。このイベントは、エネルギー資源開発に関連する設備の見学や模擬体験、講演会を通じて、柏崎TFの認知拡大と理解深化を目的としています。柏崎TFは日本有数の原油やガス生産地域であり、JOGMECにとって重要な技術開発の拠点です。イベントには新潟県・柏崎市、経済産業省、地元企業、大学関係者など44名が参加し、最新技術の実証試験や設備見学、掘削シミュレータを使用した体験が行われました。

https://www.niikei.jp/1330517/

「住宅 ゼロエミ ゼロエミ 住宅」に関する最新情報です。

株式会社アールプランナーは、脱炭素社会の実現に向けて省エネ対策を強化し、2024年10月に施行された「東京ゼロエミ住宅」の性能規定水準BおよびCに適合する戸建分譲住宅の販売を開始しました。水準Bは高い断熱性能を持ち、ZEHを上回る性能を誇ります。同社は、東京都の「2030年カーボンハーフ」および「2050年ゼロエミッション東京」の目標に賛同し、持続可能な企業価値の向上を目指し、デザイン、性能、価格の3つの強みを活かした高コストパフォーマンスの住宅を提供することに取り組んでいます。また、地球環境への配慮を重視し、SDGsの実現に向けた活動を強化していく方針です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000116.000073788.html

「ギガワット 目標 20」に関する最新情報です。

経済産業省は、薄く折り曲げ可能な「ペロブスカイト太陽電池」の普及を目指し、2040年までに発電容量を20ギガワットにする目標を発表しました。これは原発20基分、約600万世帯分の電力供給に相当します。現行の太陽光パネルよりも発電コストが高いため、研究開発や量産化を支援し、コスト削減を図る方針です。目標が達成されれば、さらに40ギガワット以上に引き上げる可能性もあります。また、企業や自治体による官民協議会が設立され、海外市場向けの量産体制の構築も進められています。

https://www.s-housing.jp/archives/370363

「ja おばこ 秋田」に関する最新情報です。

コメリ(新潟市南区)は、11月26日に秋田おばこ農業協同組合(JA秋田おばこ)との協業に向けた具体的な協議を開始すると発表しました。JA秋田おばこの組合員数は約2万6,574人で、主に大仙市、仙北市、美郷町に構成されています。今後の協議では、持続可能な農業生産支援モデルの構築や地域農業者の利便性向上を目指し、商品やサービスの連携を進めることが予定されています。コメリはこれまでに他の複数のJAとも協業を行っており、JA秋田おばこを含む新たな協業先を検討しています。

https://www.niikei.jp/1302896/

「イタリア 創業者 ホテル」に関する最新情報です。

この記事では、ホテルイタリア軒の150年の歴史とそのブランド形成について述べられています。創業者の情熱と献身が、単なる宿泊施設を地域に根ざした歴史的なランドマークへと変貌させたことが強調されています。イタリア軒は、新潟港の開港に始まる物語を持ち、地域の社交場としての役割を果たしてきました。

また、企業の成功には「創業者の理念」や「歴史的背景」が重要であり、これらをストーリーテリング・マーケティングとして顧客に伝えることで、ブランドの信頼性と顧客ロイヤルティを高めることができるとされています。さらに、革新を追求し続ける姿勢が、長期的なビジネス戦略の鍵であると指摘されています。イタリア軒のように、歴史と革新を融合させた企業は、時代を超えて競争力を維持することができるのです。

https://www.niikei.jp/1298834/

「イタリア 創業者 ホテル」に関する最新情報です。

この記事では、ホテルイタリア軒の150年にわたる歴史とそのブランドの成り立ちについて述べられています。創業者の情熱と献身が、単なる宿泊施設から地域に根差した歴史的なランドマークへと成長させました。イタリア軒は、新潟港の開港と共に始まる物語を持ち、外国人や地元の有力者たちに利用されてきた社交場としての役割を果たしてきました。

また、企業は商品やサービスだけでなく、その背後にある物語を通じて顧客との感情的な繋がりを築くことが重要であり、ストーリーテリング・マーケティングがその鍵であると強調されています。イタリア軒のような歴史的背景を持つ企業は、創業者の理念や地域への想いを伝えることでブランドの信頼性を高め、顧客のロイヤルティを獲得することが可能です。

さらに、革新の重要性も指摘されており、市場の変化に敏感に対応し、長期的な発展を優先することがビジネスリーダーにとって不可欠であると述べられています。イタリア軒が日本で初めて「ミートソーススパゲッティ」を提供したことも、革新の一例として挙げられています。

https://www.niikei.jp/1298834/

「補正 予算額 補正 予算額」に関する最新情報です。

新潟県の花角英世知事は、2024年度9月補正予算の概要を発表しました。補正予算額は一般会計で49億6,200万円で、その中には「佐渡の金山」を世界遺産として活用した誘客促進事業に3,146万円が計上されています。この事業は佐渡や県内の魅力を全国に発信し、観光客の拡大を目指すものです。また、クマ類の管理対策や特定家畜伝染病の防疫対策に関する予算も含まれています。知事は、特に大きな取り上げる内容はないとしつつ、新潟県の人口減少対策についても言及しました。

https://www.niikei.jp/1190072/

「風力 サービス 関する」に関する最新情報です。

日本風力サービス株式会社は、八千代エンジニヤリング株式会社と協力し、風力発電事業に関する導入事例を公開しました。この事例は、気候変動や生物多様性に対する調査・評価、方針策定、情報開示を中心とした「サステナビリティNavi」の一環として、住民説明会や環境影響評価審査会への対応を含む環境アセスメントの取り組みを紹介しています。

事業を進める上で、地域住民の意見を尊重し、環境影響に関する調査を十分に行うことが重要です。八千代エンジニヤリングは、環境アセスメントの全般に対する支援を行い、地域の課題にも配慮しています。特に出水市における風力発電事業では、地域住民の不安を解消し、環境保全を徹底することが求められています。GPSSの信念として、地域と共に事業を進める姿勢が強調されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000133910.html

「社会 プロジェクト 未来」に関する最新情報です。

新潟県加茂市で進行中の国家規模プロジェクトは、JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)が推進する「超スマート社会の実現」を目指した研究です。このプロジェクトは、国内の有数の大学や研究機関が協力し、地域社会における政策の事前評価を高精度で行うための新技術を開発することを目的としています。加茂市は、Smart Wellness Cityとしての施策に積極的に取り組んできたことから、実証地に選ばれました。プロジェクトは2023年から約5年間にわたり、調査、研究、実証を進める計画です。

https://www.niikei.jp/1175258/

「トルコ エネ エネ 推進」に関する最新情報です。

中国のリチウム大手、贛鋒鋰業(ガンフォンリチウム)がトルコに進出し、再生可能エネルギーの推進に期待を寄せています。同社はトルコで太陽光や風力発電の電力を蓄えるためのリチウムイオン電池を現地生産する計画です。トルコ最大の鉛蓄電池メーカーである同社は、輸出やリサイクルも行っており、固体電解質を用いたリチウム金属電池やEV向けの車載電池、蓄電システム向けの電池開発にも取り組んでいます。これにより、トルコの再エネ市場における蓄電システムの需要に応える狙いがあります。

https://toyokeizai.net/articles/-/818651?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「原子力 近畿 関西」に関する最新情報です。

近畿大学で「関西原子力オープンキャンパス」が開催され、高校生約80人が参加しました。参加者は教育訓練用原子炉を見学し、原子力の平和利用について学びました。このイベントは、産官学連携の「関西原子力懇談会」と近大原子力研究所の共同で初めて行われ、将来の人材育成を目的としています。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2408/30/news139.html

「訓練 避難 原子力」に関する最新情報です。

新潟県は、原子力災害を想定した航空機と船舶を使用した避難訓練を8月24日に実施することを発表しました。この訓練は、柏崎刈羽原子力発電所での地震による全面緊急事態を想定しており、住民の円滑な避難を確保することを目的としています。訓練には陸上自衛隊のヘリコプターや海上自衛隊の支援艦、海上保安庁の巡視船が参加し、柏崎市、上越市、長岡市の複数の地点で行われます。42人の住民を含む160人が参加し、災害時の対応力向上と避難支援手順の確認が図られます。新潟県の防災局は、訓練の実効性を高めることを目指しています。

https://www.niikei.jp/1160507/

「ニュージーランド 署名 ラクソン」に関する最新情報です。

2024年7月5日、ニュージーランドの再生可能エネルギー発電事業を行うEastland Generation社と日本の大林組が資本提携の記念証書に署名。大林組は既にEG社の株式50%を取得し、関係強化を目指している。ニュージーランドの水素製造やグリーン電力の確保を通じて、グリーン水素のバリューチェーン構築を目指す取り組みが行われている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000118168.html

「部品 世界 部品 部品」に関する最新情報です。

琵琶湖の北にある静かな町に、世界的に知られるメーカーがあります。65年にわたり、テレビやパソコン、自動車などに欠かせない部品の部品を製造しています。その小さな部品に愛情を注ぐ地元の人々が取り組んでいます。

http://www.asahi.com/articles/ASS712TNDS71PLFA00FM.html?ref=rss

「資材 価格 調査」に関する最新情報です。

国土交通省が6月に行った「主要建設資材需給・価格動向調査」の結果によると、アスファルト合材の価格が3カ月連続で「やや上昇」しており、他の資材は「横ばい」だった。調査では約2000社の建設資材の供給側と需要側を対象に主要建設資材の需給、価格、在庫の状況を把握しており、需給動向は全ての資材で2カ月ぶりに「均衡」となった。在庫状況は21カ月連続で「普通」だった。

https://www.s-housing.jp/archives/355676

「地区 上昇 地区 上昇」に関する最新情報です。

2024年第1四半期の地価動向調査によると、80地区すべてで地価が上昇し、これは07年の調査開始以来初めてのことである。マンション需要の堅調さや店舗需要の回復が要因とされている。

https://www.housenews.jp/executive/26956

「共同 小型 01」に関する最新情報です。

関西大学、福井大学、名城大学、アークエッジ・スペースが共同で開発した超小型衛星「DENDEN-01」が完成し、JAXAに引き渡された。この衛星は革新的なエネルギー技術を搭載し、固-固相転移型潜熱蓄熱材を使用した電源温度管理手法などが特徴であり、今後の超小型衛星の高性能化に貢献することが期待されている。衛星は今秋にアメリカから打ち上げられ、その後国際宇宙ステーションから宇宙空間に放出される予定である。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000013058.html

「モンベル 案内 観光」に関する最新情報です。

新潟県妙高市の妙高高原観光案内所内にある「妙高山麓モンベルコーナー」は、新潟県内初の出店として好調な営業を行っている。店内では700点以上のアウトドア商品が揃っており、限定オリジナル商品も販売されている。また、周辺エリアは登山客向けのアイテムも充実しており、観光案内所では妙高市内の観光情報や宿泊施設も案内している。モンベルは国内最大級のアウトドアメーカーであり、テントや登山靴などを扱う店舗数100店舗以上のブランドである。

https://www.niikei.jp/1094923/

「事業 事例 受賞」に関する最新情報です。

パシフィックコンサルタンツ株式会社が参画する包括的民間委託事業が第1回PPP/PFI事業優良事例表彰で「特別賞」を受賞しました。この事業は道路、橋梁、水路など複数分野の施設の維持管理・修繕を行う包括的民間委託事業であり、迅速なサービス提供や官民対話を通じて段階的に委託内容を拡大しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000020428.html

「新潟 太陽光 太陽光 発電所」に関する最新情報です。

新潟県営の北新潟太陽光発電所で電気ケーブルの盗難が発生し、防犯フェンスに穴が開けられたことが報告された。被害は太陽光パネルから電気室の間のケーブルで、1メガワットが発電できない状態となっている。新潟県は復旧対応や防犯対策を検討中であり、別の太陽光発電所では異常が確認されていない。

https://www.niikei.jp/1088023/

「バンダイ plant plant 見附」に関する最新情報です。

2024年6月14日に、バンダイ公式の大型カプセルトイ専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』PLANT-5見附店が新潟県見附市にオープンする。店舗ではバンダイのカプセルトイ新商品を全て取り揃えるほか、オンラインで購入した商品を店舗で受け取ることも可能。また、オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」も楽しめる。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001396.000033062.html

「カーボン 養殖 ブルー」に関する最新情報です。

建設資材メーカーの岡部が、ブルーカーボン事業に参入し、島根県隠岐郡海士町の海域に実験施設を設置。2023年9月からCO2の固定方法の検証試験を開始。ブルーカーボンは、沿岸・海洋生物によって吸収された二酸化炭素が海底に貯留され、CO2吸収源として期待されている。

https://www.s-housing.jp/archives/353135

「刈羽 刈羽 原子力発電所 原子力発電所」に関する最新情報です。

新潟県で発生した地震による柏崎刈羽原子力発電所に異常はなく、県内最大震度は4だった。地震後、原子力発電所は定期点検のため停止中であり、放射線モニタリングでも異常は検出されていないと新潟県が発表した。

https://www.niikei.jp/1073783/

「sdgs 住宅 住宅 建築」に関する最新情報です。

IBECsは、住宅・建築産業の従事者向けにSDGsについてわかりやすく解説したビデオ講座「SDGs人材育成講座」を開設する。講座はオンデマンド方式で、SDGsの基礎知識や具体的な取り組み方法、先進事例などを9つの講義で提供し、修了後には理解度を確認する設問があり、正解すると修了証を取得できる。受講料は一般5500円で、学生・教職員は無料。

https://www.s-housing.jp/archives/352348

「フィリピン アイドル マニラ」に関する最新情報です。

元SKE48のメンバーが猛暑のマニラで7人組アイドルを結成し、フィリピンで過ごした青春時代を綴っている。彼女は12歳からフィリピンに住み、地元でアイドルグループを結成。マニラへのバス移動中に起きた出来事やMNL48のオーディションに挑む様子が描かれている。

https://gendai.media/articles/-/130740

「北海道 北海道 東北 東北」に関する最新情報です。

株式会社NEXERと株式会社ロゴスホームが共同で行った調査によると、関東圏在住の500人に北海道・東北で別荘を建てたい街についてアンケートを実施した結果が公開された。調査では札幌市が最も人気であり、理由としては食べ物の美味しさやアクセスの良さなどが挙げられている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001188.000044800.html

「寺泊 観光 踊り」に関する最新情報です。

長岡市の寺泊で開催される『第20回 寺泊観光まつり よさこいと踊りのフェスティバル』が5月19日に開催されます。イベントでは、よさこいやキッズダンスのステージパフォーマンスや、寺泊名物の番屋汁や屋台グルメの楽しみがあります。さらに、各地の団体のパフォーマンスやキッズストリートダンスコンテストも開催されます。会場ではフリーマーケットも楽しめ、家族や友達と一緒に楽しい時間を過ごすことができます。また、会場近くの「寺泊魚の市場通り」では新鮮な魚貝のお買い物や浜焼きも楽しめます。【長岡市】寺泊名物の番屋汁や屋台グルメを楽しもう♪

https://gatachira.com/local/103376/

「人口 人口 増加 住宅」に関する最新情報です。

諫早市は、住宅用地の確保を通じて定住人口を増やすため、3年後に土地開発の規制緩和を目指しています。市は厳しい土地規制を見直し、新たな都市計画を協議しており、住宅や店舗、公共施設の整備を優先する方針や、市街化区域と市街化調整区域の区分廃止などの規制緩和策を検討しています。これにより、定住人口の増加や企業誘致を促進したい考えです。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiNGh0dHBzOi8vd3d3Lmt0bi5jby5qcC9uZXdzL2RldGFpbC5waHA_aWQ9MjAyNDA1MTIwMDLSAQA?oc=5