ほっカラリ床がカビだらけだ、という記事を書いてから数年の月日が流れました。今日もカビてはいますが、新築感が薄れたことと、カビ対策は適度に手を抜きながらも取り組めていることから、以前ほどのストレスは感じなくなりました。

しかし、「ほっカラリ床の機能がいまいち発揮されない」ということで(TOTOの誇大広告だという気持ちで)検索されてくる方があまりに多い。これは、対策を共有すべきだと思いました。

TOTOさんの商品開発には今後も期待はしながらも、自分たちでできることから取り組んでいこうかと思います。

2024年の「浴室お掃除」新着情報まとめ

浴室お掃除について調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。

浴室お掃除に関する新着ニュース

浴室お掃除に関する新着ニュースをまとめています。

やりたくない家事ランキング発表

2023年9月27日の、やりたくない家事に関する情報をお届けします。

- ベストアクティが「一番やりたくない家事」についてのアンケート結果を公表。

- トップ5には洗濯、アイロンがけ、部屋掃除、食器洗い、風呂掃除がランクイン。

- 1位は「風呂掃除」、多くの人が水回り特有の汚れに嫌悪感を抱いている。

アンケート結果詳細

- 5位:洗濯

- 干すのも畳むのも面倒に感じている人が多い。

- 4位:アイロンがけ

- アイロンの準備と丁寧な仕上げが面倒。

- 3位:部屋掃除

- 終わりがないと感じる人が多い。

- 2位:食器洗い

- 毎回の洗い物が大変と感じる人が多い。

- 1位:風呂掃除

- 水回りの汚れが見た目も汚く、気持ち悪いと感じる人が多い。

みんなの対策

- シワのつきにくい衣類を選ぶ。

- 食べ終わったらすぐに皿を洗う。

- 100均で排水溝掃除用の便利なものを購入。

- 食事や入浴時に掃除をするなど、時間の工夫をする。

各家事に対する具体的な不満や、それをどう乗り越えているかの声も多く寄せられており、それぞれの方法で乗り越えていることが窺えました。

プロおすすめ「お風呂掃除の順番」の正解

2023年9月29日の、お風呂掃除の順番に関する情報をお届けします。

- バスタブから始めるのはNG!掃除は上から下へ進め、まずは天井の掃除から始める。

- 鏡のくすみはお酢やクエン酸、レモンの皮で中和させて落とす。

- 最後に水分をしっかり拭き取り、よく換気してお風呂場を乾かす。

掃除の手順の詳細

- 天井の掃除: 安定した椅子を使い、フロアモップやキッチンペーパーと洗剤を使って天井を拭く。カビがある場合はカビ取り洗剤を使用。

- 鏡の掃除: お酢と水を1対1で混ぜ、スプレーして30分放置。その後、キッチンペーパーで拭く。

- シャワーヘッドや蛇口の掃除: お酢やクエン酸、レモンの皮を使って水垢を取る。

- バスタブ、床、排水溝の掃除: 低い場所へと掃除を進め、最後に排水溝を掃除。

- 水分の拭き取りと換気: 水分をきちんと拭き取り、換気してお風呂場を乾かす。

その他のポイント

- 掃除の準備として、必ず換気をする。洗剤を使う場合はゴム手袋を着用。

- お風呂場の掃除の最適なタイミングは家族全員がお風呂を使った後。

お風呂場の水垢落としにメッシュクロスを愛用する理由

2023年9月29日の、お風呂場の掃除に関する情報をお届けします。

- 頑固な水垢汚れに効果的な「そうじの神様バス用メッシュクロス」を使用。

- 洗剤不要、軽くこするだけで汚れ落ち、抜群の速乾性を持つ。

- 毎日の掃除が手間なく、風呂場がピカピカに保てる。

メッシュクロスの具体的な利点

- 洗剤不要: 水だけで汚れが落ち、洗剤ボトルの汚れや買い置きのことなども気にせず、いつでも気軽に使える。

- 軽くこするだけ: 力を入れずに軽くこするだけで汚れが落ち、シャワーヘッドやホース部分も簡単に掃除可能。

- 抜群の速乾性: 使用後すぐに乾くため、菌の繁殖を防ぎ、衛生的。

その他の情報

- 他の方法(クエン酸とラップ、メラニンスポンジ等)と比較してもメッシュクロスが最も効率的で手間がかからない。

- 浴槽掃除もこのクロスで済ませることが可能。

- キッチンのシンクなど、他の水垢汚れが気になる箇所にもこのクロスを活用する予定。

浴室お掃除の新製品/新サービス情報

浴室お掃除の新製品/新サービス情報についてまとめています。

お風呂の床掃除の「正解」: azuma浴室床洗いブラシ

2023年3月28日の、お風呂の床掃除に関する情報をお届けします。

- azumaの浴室床洗いブラシは、デコボコした浴室の床もしっかり掃除してくれる。

- ブラシは浮かべることができ、先端はコシのある硬めのブラシになっています。

- 力も入れやすく、溝や角にもバツグンに掃除しやすい。

収納の秘密

- ブラシにはボタンがあり、押すと持ち手が後ろに傾く。

- 磁石がついており、一般的なユニットバスの壁にくっつくことで、簡単に収納できる。

その他の情報

- スポンジ部分は消耗品で、付け替えが可能。

- 水切れ、泡切れも良く、衛生的に保管できる。

- 収納の便利さから、掃除のハードルも下がる。

さらば、毎日の風呂掃除!? 「JOKER」で防カビ・除菌

今日の日付の、浴室洗浄機「JOKER」に関する情報をお届けします。

- 「JOKER」は、水、食塩、電気のみで電解次亜水を生成し、お風呂を清潔にする洗浄機です。

- 洗浄剤や燻煙材不要で、塩だけで2日目のお風呂も清潔に入ることが可能。

- 2つのモード(オフロモードとフンムモード)で、残り湯の除菌や浴室の防カビができる。

JOKERの仕組みと使い方

- 水と食塩と電気で電解次亜水を生成し、防カビ・除菌。

- シンプルな使い方で、コントローラーと本体の電源ケーブルをつなぎ、コンセントに差し込み、塩タンクに塩を投入して使用。

JOKERの2つのモード

- オフロモード(残り湯除菌)

- 残り湯を除菌するモード。

- 約2時間半で残り湯の水中浮遊菌数が99.9%以上抑制。

- フンムモード(浴室防カビ)

- 浴室の防カビ対策モード。

- 2時間半後に終了し、終了後も30分以上換気が必要。

その他のポイント

- 節約効果:2日間お風呂に入れるので、節水ができ、さらに掃除をしなくていいので浴室洗浄剤も不要になり水道代、洗浄剤のダブル節約ができます。

- 安全性確認済み:第三者機関により安全性が確認されており、子どもも安心して使用できます。

- カビがなくなるわけではないが、掃除いらずになる可能性があります。

- 一台で浴室をまるごと浄化できる便利な機能を持っています。

ほっカラリ床の機能を見直す

さて、もう散々ほっカラリ床の話をしてきたので、基本的な説明は長々とはしません。

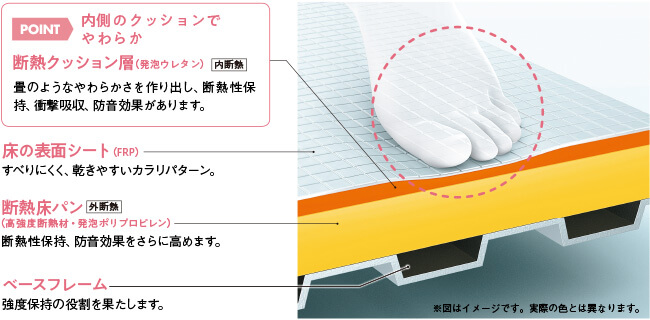

ほっカラリ床の基本的な機能

- お掃除ラクラク(お掃除ラクラクほっカラリ床の場合)

- 冬場もヒヤッとしない「W断熱」構造

- やわらかいクッション構造

- 防音効果も高い

https://jp.toto.com/products/bath/synla_mansion/feature/hokkaraririyuka.htm

数年使って分かったほっカラリ床の評価

記事を書き直す方が簡単だと思ったので、ここにも最近のTOTOほっカラリ床の評価をまとめておきます。

浴室床にクッション性の高いほっカラリ床は最適と言わざるを得ない

まず、カビのことさえ忘れれば、ほっカラリ床はかなり優秀です。クッション構造は肌触りが良く、子供が浴槽からジャンプして転んでも怪我しません。

我が家は2世帯ですから、転んだだけで致命的な高齢者がいて、かつ転びやすさなら引けを取らない園児もいます。転ばないことが一番ではありますが、膝をついての掃除などでも「床の硬さ」という不快感から解放されることは、やはりメリットであると言わざるを得ない。

ヒヤッとしないを実感できる時は少ない

ヒヤッとしないは、公式の説明通り、「翌朝に乾いている可能性がある」くらいの機能性です。実際問題、お風呂中はシャワーを使うので、一度シャワーを使えば床表面の水滴はそれなりには冷たく感じます。ただ、床構造の断熱性能が高いので、「ヒヤッ」と感じることは少なくなったな、とは思います。

ただ、翌朝に仮に乾いていても、やっぱり風呂掃除などで入室するときは靴下で入ったりしないし、なんだったらスリッパやバスブーツといった履き物を使うので、そもそもこの点ではあまりメリットはないかもしれません。

お風呂以外でお風呂に用事がある時は、お掃除ですからね。洗剤使うしシャワーも使うので、風呂スリッパは結局使うんですよね。

掃除の手間は甚大

しかし、カビのこともありますが、やはりあの床の構造は水捌けがよくなっているようでいて「室温を保ちやすく」「水滴も溝に残りやすい」ことで、結局「高音多湿」でカビが繁殖しやすい構造になっているのは否定できないんですよね。

逆に言えば、カビ対策さえしっかりとできれば、ほっカラリ床に勝る浴室床材は存在しないといってもよさそうな気がします。カビがあまりにも生えすぎるから、不満が爆発しているだけで。

TOTO公式HPの見解

この数年間、とにかくほっカラリ床のカビの検索がされ続けました。逆に言えば、ほっカラリ床とカビは切っても切れない関係にあり、ブログ運営的には良好な間柄になって、なんだか申し訳ない。

奇しくも、TOTOのほっカラリ床専用ブラシの売り上げにも貢献してしまい、なんだか全てがTOTOの手のひらの上、僕は単なるお掃除操り人形なんじゃないかという気分にすらなってきます。

カラリとしないのは標準的

シャワーを浴びてすぐに乾く商品ではなく、翌朝にはカラリと乾いていることを目指した商品です。

https://qa.toto.jp/shindan/faq_detail.htm?id=700358&category=4083&page=3

https://qa.toto.jp/shindan/faq_detail.htm?id=700358&category=4083&page=3

ちゃんと公式HPにも説明されています。

ほっカラリ床は、翌日の朝に乾く設計です。使った瞬間に撥水して水滴がなくなるようなものではありません。

TOTO展示場では水を流すデモンストレーションで「すぐに水が引きますよ!」と説明されたと思いますが、これも嘘ではありません。水が流れる構造こそが、ほっカラリ床の真骨頂であり、「乾く」ためのコーティングなどはなされていないのです。

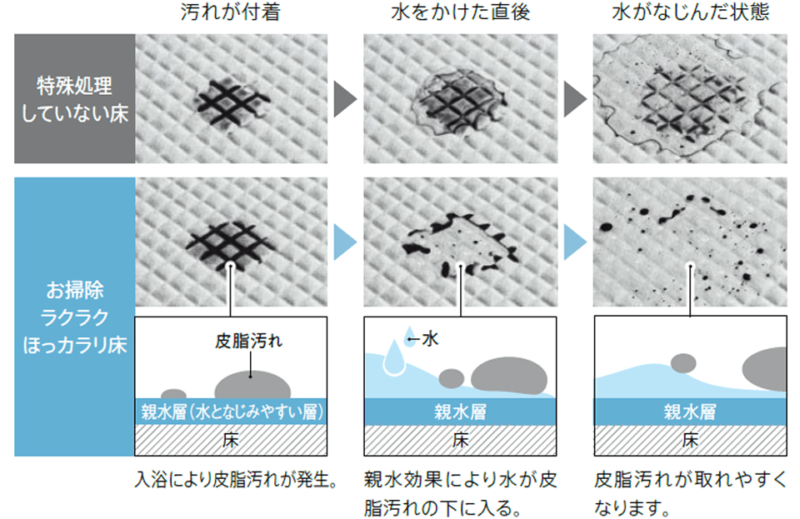

「お掃除ラクラク」の変更点は?

年代的に見ると、我が家も「お掃除ラクラクほっカラリ床」でもよさそうなのですが、多分、違います。従来品とどこが違うのか。

今回は表面に親水特殊処理を施しました。皮脂などの汚れが床に付着しても、汚れと床面のあいだに水がもぐりこんでくれます。そのため汚れが浮き上がって、従来よりも軽い力で、スッキリきれいにとれるのです。

https://jp.toto.com/tsushin/2016_spring/newitem.htm

というわけで、親水特殊処理が施されました。

実際、展示場などでみてもらえればわかると思いますが、少なくとも展示品に関しては、汚れもよく落ちるし、水もよく引けるんです。つまり、TOTOが想定しているよりも、お風呂の汚れというのは強固だしすぐに汚れるし、一度汚れるとほっカラリ床の機能は死んでしまうのです。

だから、あまり見かけの機能性には期待しすぎずに、丈夫で使いやすいことが、どんな建材でも優秀だったりするわけですね。外壁なんかもそうだね。

我が家の外壁は「苔」の侵害が止まりませんが、苔が生えるのは外壁の機能でも抑え得られないし、苔で覆われちゃうと、外壁の汚れ云々じゃないからね。

外壁のコケ対策に「高圧洗浄機」を検討したけど、表面の苔を落としたところで根本的な解決には至らないし、外壁自体を傷つける可能性があると悟り断念した話があります。

カラリ床の溝の管理が重要

ほっカラリ床はあの細かく張り巡らされた毛細血管のような溝と傾斜が大事であり、この溝がカビや皮脂汚れなどで詰まると水溜りができるようになり、乾かないし更なるカビの温床になるということ。

あの溝は、言い換えると皮脂汚れをキャッチしやすい構造でもあり、カビが繁殖しやすい環境を作り出しているとも言えます。

TOTOさんはお掃除すれば復活する、と言いますけど、我々、お掃除が嫌いだから「お掃除ラクラク」を選んだりするわけで、その理由でほっカラリ床を選んだ人に「掃除が足りない」は横暴ですよね。

我々がほっカラリ床で管理すべきは、日常的な溝清掃に他なりません。

ぶっちゃけていえばそれをやりたくなかったからカビと戦い続けていたので「ほっカラリ床にしなければよかったな」という後悔に繋がると言えます。(床以外は気に入っています)

この溝清掃については過去記事とカビ対策記事をご覧いただければいいかと思いますが、ここでも簡単にまとめておきます。

ほっからり床の簡単なお手入れ

というわけで、ここからはほっカラリ床の「カラリ」を保つ簡単お手入れ方法について解説していきます。

ほっカラリ床のお手入れポイント

まずは、簡単に「ほっカラリ床」のお掃除で気をつけるポイントをまとめておきます。

- 溝に汚れがたまらないように、シャワーでさっと洗い流す習慣づけ

- お風呂の最後の人は、浴室内をさっとタオルで水を拭き取る

- 溝のブラッシング(樹脂製ブラシ推奨)は週1程度

- ブラッシングで落ちにくい汚れはクレンザー(研磨剤)

- カビは早めにカビキラー(根っこを生やすと大変)

- 基本的に浴室にものは置かない(カビを持ち込まない)

実際、全くもって簡単には感じないけど、ほっカラリ床以前のこれまでの浴室清掃と比べたら大差ないことも思い出してほしい。ほっカラリ床が特別悪いわけじゃない。ただ、溝に汚れが残りやすいだけなんだ。それが、ちょっと致命的なだけなんだ。

ほっからり床汚れのサイン

次に、ほっカラリ床ならではの汚れポイントを解説していきます。

- 目地の色の変化に注意(ピンク汚れ、黒カビ)

- 床のヌメリは汚れが残っているサイン

- シャワーを流して水の溜まりやすい場所を調べる

- 室内全体のカビチェック(カビは胞子で増える)

- 換気扇や窓の埃汚れなども定期的にとる(カビや菌の栄誉になる、皮脂汚れなどと絡まって落ちにくい汚れに変化する)

床のヌメりに気をつける

普段のお風呂の時に、「ぬめり」を感じることはそれほどないとは思いますが、私ぐらい掃除が嫌いだと「あれ、今、ぬるっとしなかった?」とゾッとする経験はあります。

例えば、このぬるっ自体は、「シャンプー残渣」などでも生じます。シャンプーの泡や、シャンプーの容器に付着していたシャンプーの固形化したカスですね。これが水分に触れると、ぬるっとします。これは洗い流せばすぐに落ちます。

一般的なぬめりの原因は「ピンク汚れ」と言われる酵母菌が原因なのですが、シャンプーにしろ「ロドトルラ」にしろ、ぬめりを感じる時はほっカラリ床の機能が失われて、「カビの温床になる」前駆症状です。

浴室全体に気を配る

基本的に、ほっカラリ床が「高温多湿」環境を作りやすいものであれば、対策すべきは「カビ」です。他の汚れはなんとかなりますが、カビだけは厄介。カビは健康被害をダイレクトに引き起こしてくれます。加えて、家を劣化させる原因にもなり、しかも対策が容易ではないのでとにかく「カビだけは許すな」という気持ちで掃除に取り組む必要があります。

浴室の中には、色々な小物が持ち込まれがち。新居に引っ越す際には、旧家で使っていたお風呂グッズなどを使用するケースもありますが、この時にカビなどが一緒に持ち込まれます。お風呂道具にもカビが繁殖していないかを注意する必要があります。

また、換気扇や窓枠のパッキンなどにもカビがいることはあります。このあたりが退治されていないと、気になる部分のカビをやっつけてもすぐに他のところにカビが増えたりしてしまいます。

ほっカラリ床の維持すべき状態

根本的に、「カラリ」は一次的な状態で通過点のようなものです。カラリは目安のようなもので、カラリとしなくなった時に「カビの温床警報」が作動するアラートのようなものだと考えると良いと思います。

お掃除に関しては、水たまりができないくらいを目安に頑張るのがいいかと思います。清潔を保つのも大事ですが、苦手なお手入れの回数が増えるようだと人生の幸福度下がりますし。

ただ、カビ対策のためにはなるべくは乾燥状態は保ちたいところです。お風呂上がりにさっと拭き取ってすぐに洗濯する。これだけでカビやヌメりに関してはかなり対策できるはずです。

ほっカラリ床の悩み、個別対応編

記事のテコ入れ程度の流し記事だったのですが、どうせなので、「ほっカラリ床」の症状別対策をまとめておきます。随時更新していきます。

黒カビが増えた時の対策

一番厄介な黒カビの対処法です。別記事への誘導になります。

カビについての知識

まず、敵を倒すためには敵を知ることから始めます。基本的なお風呂の黒かびに関する知識はこちらにまとめてあります。

カビへの対応策

カビへの対応策について。

カビ予防のコーティングはありか

カビ予防のためのコーティングをすることについて検討した記事。

スチームクリーナーについて

スチームクリーナーについての記事はこちらになります。

次亜塩素酸水に関して

お掃除の際に「酸性洗剤」と「次亜塩素酸ナトリウム」について知っておくべきことなどがあるので、こちらの次亜塩素酸水についての記事も少しくらいは役立つかもしれません。

皮脂汚れ対策

皮脂汚れはほっカラリ床の水流を妨げる一番の原因です。ただの皮脂汚れのうちは簡単に落ちる汚れでもあるので、できる限りは早めに対策したいところです。

皮脂汚れを分解する

まず、そもそも皮脂汚れとは何なのか。

皮脂汚れは特にワイシャツの黄ばみなどで我々を悩ませてくれます。洗濯の場合は繊維質の生地に皮脂が絡まり、かつ酸化することで化学変化します。これはなかなか落ちない。

ただ、我々が対策するのはほっカラリ床の皮脂汚れです。服のような繊維質ではなく、FRPという繊維強化プラスチックに乗っかっているだけの汚れです。しかも、最近のほっカラリ床は親水特殊処理されており、汚れが浮き上がりやすいようになっています。

つまり、放っておかない限りは皮脂汚れは洗い流せるレベルで処理できます。

皮脂汚れが防波堤になることも

ただ。前述の通り、ほっカラリ床の構造は、ヒヤッとしない体感のために細かく溝を作って直接冷たい水に当たる表面積を減らし、かつ溝を増やすことで急速に排水溝まで流れるようにできています。逆に、この細かい溝に皮脂汚れが引っかかり、防波堤となってしまいます。

皮脂汚れ自体はさっと洗い流せるものでしたが、他の汚れも合わさって溝にへばりつき、硬くなって「レベルアップした皮脂汚れ」になると簡単には落ちません。基本的にはブラッシングで皮脂汚れを物理的に剥がし取ることになります。

とはいえ、力一杯擦って大きな塊だけは取れても、FRPの溝にわずかに残った強固な皮脂汚れが膜のようになって、これがまた別の汚れをキャッチして大きく成長していきます。

ブラッシングした後は一見すると水は流れるようになるので安心した気分になるのですが、以前よりも短い間隔でまた水溜りができます。

酸化した皮脂汚れにはアルカリ性洗剤で対処する

話を戻します。我々は皮脂汚れの対策をしています。

この皮脂汚れ、先ほど「酸化」が原因で変異して厄介な汚れになっていると書きました。つまり、汚れの性質を変化させることで、多少は汚れが落ちやすくなります。

洗濯の皮脂汚れに対しても、「重曹」や「洗濯洗剤」が有効に働きます。これらは「弱アルカリ性」の洗剤です。皮脂汚れを落とす際には、酸化した皮脂汚れを弱アルカリ性系の洗剤で少しずつ反応させながら落としていくことで、汚れを分解して除去することができます。

幸い、お風呂場なので、油系の汚れを落とす際に有効な「お湯」も使いやすい。固まった皮脂汚れをお湯で溶かしつつ、弱アルカリ性洗剤で少しずつ分解するようにブラッシングすれば、ほっカラリ床の表面にしぶとく残る皮脂汚れの層にも効果があると、期待できます。

一応、弱アルカリ性の洗剤を推奨していますが、うっかり次亜塩素酸ナトリウム系(塩素系漂白剤)の洗剤と、酸素系漂白剤などを合わせて有毒ガスを発生させないように、充分気をつけて掃除してください。カビ系も一緒に倒そうとすると危ないですからね。

ピンク汚れ・ぬめりを落としたい

前述の通り、ぬめりの原因は「ただの石鹸カス」「シャンプーの残滓」という可能性もありますが、一般的にピンク汚れも一緒に見られるぬめりは「酵母菌」が原因だと考えられています。

ピンク汚れの原因は

ピンク汚れは「ロドトルラ」という酵母菌が原因。栄養はシャンプーや皮脂汚れなど多岐にわたる。栄養源を絶つことは難しく、こまめに掃除していても割と出てくる。

カビ対策とは異なり、普通の消毒・殺菌効果のあるもの(エタノール)などで対処可能。目に見えるぬめり・ピンク汚れを落としても残った酵母がすぐに繁殖するので、さっと拭き取った後にエタノールなどで消毒しておくと多少はぬめりの再発生を抑えることができます。

水垢を落としたい

まず、水垢は蛇口などの周辺が白くなっているものなので、ほっカラリ床には水垢があまりつかないと思います。ですが、水垢のミネラル分などがほっカラリ床の溝の汚れを強固にしている可能性がなくはないので、念のために解説しておきます。

水垢の原因は

水垢は、水道水のミネラル分が固まったもの。これも原因を断つことはできないので、普段の掃除で「強固な水垢」に変貌させないことが大切。

水垢の落とし方

水垢は蛇口など比較的固いところに付着しているだけなので、普通に擦り落としても大丈夫です。

ただ、強いて言うなれば水垢は「アルカリ性」なので、酸性系の洗剤を使用することで落ちやすくなります。酸性で使い勝手の良い洗剤は「クエン酸」です。ポットや食洗機などの掃除にも使うので、クエン酸はあって困ることはないですね。

ミネラル分は固まり始めると割と強固に水回りに張り付くので、落とすのが大変な場合は、キッチンペーパーやガーゼなどに、クエン酸水をつけて、水垢に貼り付けておきます。吹きかけてさっと拭き取る、というよりは、じっくりと化学変化するのを待ってから、ゆっくりと擦っていくようなイメージで掃除しましょう。

クエン酸は表面の水垢とは中和反応しますが、中和するとクエン酸も中性になってしまうので、とにかく、じっくりと、少しずつ擦っていくのがポイントですね。

湯垢の落とし方

湯垢と水垢は違います。

湯垢は、先程の水垢と同様に水道水中のミネラルである「マグネシウム」と、石鹸成分などが化合してできたもの。こちらは酸性です。つまり、湯垢を落とすためには「アルカリ性洗剤」を使用することになります。

混ぜるな危険は、だいたい気づかずに混ざってしまうもの

ちょこちょこ注意しておきますが、お風呂の掃除では「酸性洗剤」と「アルカリ性洗剤」を使用することになります。必ず、混ざることのないように、別々の日にやるなどして対策してください。

次亜塩素酸ナトリウムと酸性洗剤を混ぜると塩素ガスが発生します。塩素ガスは独特な匂いがあるので発生したらわかりますが、呼吸不全などを発症して動けなくなる可能性があります。

また、塩素ガスの性質上、空気よりも重いので、密室でガスが溜まると腰下あたりに塩素ガスが溜まります。赤ちゃんなどを寝かせている側で塩素ガスが発生すると、本人も家族も致命的な症状を呈することになるかもしれません。

というわけで、とにかく「アルカリ性洗剤」は注意。できることなら水酸化ナトリウム水溶液関連は使わないで対処したい。

湯垢を落とすなら重曹

アルカリ性洗剤で使いやすいものは「重曹」になります。水と混ぜると時ph8.2程度の弱アルカリ性洗剤になるので、こちらを使って洗っていくのが良いかと思います。このほかにも、油汚れ用の「マジックリン」や、食器用洗剤の「ジョイ」などが弱アルカリ性の使いやすい洗剤になります。

塩素系漂白剤もアルカリ性ですが、こちらは割と強めなので、お風呂の洗浄時には必ずしっかりと洗い流すこと、さらに酸性洗剤と混ぜないことがあるので、まずは重曹や弱アルカリ性洗剤でお掃除することをお勧めします。

垢落としは「標的」を決めて「時間をずらす」

水垢と湯垢の違いがあるように、汚れにはそれぞれ性質と落とし方があります。我々は面倒くさがってついつい「一日にまとめて」掃除しがちですが、その日の目標を決めて落とす汚れのターゲットごとに洗剤を変えつつ、少しずつ落とすことを心がけるのが良いのかな、と思います。

洗剤の効果としても、アルカリ性洗剤と酸性洗剤は、同じタイミングで使うと効果が弱くなってしまう可能性があります。毎日のお掃除は面倒ですが、曜日などで使い分けした方がお掃除効率は高まります。

お風呂のついでに掃除する

最後に、なるべくズボラに過ごしたい私のために、入浴前後の儀式にお掃除を仕込むと手抜きできるという話だけしておきます。

入浴剤は「弱酸性」「弱アルカリ性」を使い分ける

極論、入浴剤も「洗剤」としての役割を併用できるとお掃除が楽になります。入浴剤自体は汚れの原因にもなるのであんまり好きじゃないんですが、この入浴剤の性質を使い分けながら、日々のお掃除の役に立てることはできます。

ぶっちゃければ、重曹なんかをお風呂に入れて「弱アルカリ性」にして入浴し、お風呂の水を流すことで排水管の酸性汚れなども落ちやすくなります。入浴剤にも弱アルカリ性のものは多いので、「重曹入れるのは抵抗感じるな」という方は、弱アルカリ性の入浴剤を使用した後に、湯垢を少し落とすなどを習慣づけると強固な汚れになる前に簡単にお掃除できます。

個人的には、風呂の後に掃除をしたくないのですが、湯温とアルカリの効果で湯垢を倒しやすい絶好のチャンスなので、お風呂上がりにさっと拭き掃除、の効果を高めるためには良いのかなと思います。

また、入浴剤には「酸性」のものもあるので、こちらを使った日には水垢を徹底的に落とす、などの使い分けをしてみてはいかがでしょうか。

残り湯ぶっ込み掃除

汚れには種類があるという話をしました。酸性の汚れにはアルカリ性洗剤、アルカリ性の汚れには酸性洗剤を使い分けます。とはいえ、面倒なので残り湯を「酸性」や「アルカリ性」の洗浄液に変えてしまい、シャワーカーテンや椅子、シャンプーやリンスのボトル、スリッパなどの小物類を残り湯の中に突っ込んでおくだけで綺麗になる、ということをやっていきます。

塩素系漂白剤を使う

何度も書いていますが、塩素系漂白剤は混ぜないように。特に、酸性洗剤で掃除した後に小物に洗剤が付着したまま塩素系漂白剤残り湯に入れてもやっぱり危険です。気をつけてください。

塩素系漂白剤はアルカリ性なので、皮脂汚れやぬめり関連の汚れに効果的です。汚れの量で塩素系漂白剤の濃度を調整する必要がありますが、最初は少なめから試していきコツを掴んでいきましょう。

当然、漂白剤なので色が変化する可能性が十分にあります。漬け込むものにも注意が必要ですが、洗浄中に衣服についても色が変わるので注意しましょう。

酸素系漂白剤

同じように漂白剤には「酸素系」の漂白剤があります。この酸素系は少し厄介で、粉末タイプは「アルカリ性」で、液状タイプは「弱酸性」の性質を持っているものがあります。

漂白剤を使って衣類をつけておく場合、お風呂の浴槽でやることで、お掃除しながらつけ置き洗濯もできるという荒技もできます。

基本的には、どんなものも混ぜるよりは単品で使った方がいいので、洗う場合にも衣類と浴室道具は別々にした方がいいですが、原理的には標的となる汚れが「皮脂汚れ」である場合に、浴室の皮脂汚れもまとめて落としちゃったほうが効率はいいです。原理的には、ですけど。

浴室掃除に困ったときに参考になる記事

参考になるとまでは言いにくいところですが、浴室と掃除に関する情報をまとめた記事リストを載せておきます。何かの参考になれば幸いです。

ユニットバスのおすすめメーカー

我が家はTOTOのユニットバスを利用しています。TOTOの浴室の床がカビた記事を読みにくる方が多いので、他のメーカーと比較した場合にどうなのかを考えるために、情報をまとめました。

- 「ハウステック」のエストワ/ルクレはカビる?予防方法と対策まとめ

- 「クリナップ」のアクリアバス/ユアシスはカビる?予防方法と対策まとめ

- トクラスの「エブリィ、ユーノ」はカビる?予防方法と対策まとめ

- 「タカラスタンダード」のエメロードはカビる?予防方法と対策まとめ

- パナソニックの「BEVAS/Oflora」はカビる?予防方法と対策まとめ

- リクシルの「スパージュ/リデア」はカビる?予防方法と対策まとめ

- TOTOの浴室「サザナ/シンラ」のカビ事情、実際のところは?

カビ対策

カビ対策に関する記事はこちら。

![サイキョウ・ファーマ 消毒用エタノールIP「SP」液体 無香 500mL [指定医薬部外品]](https://m.media-amazon.com/images/I/414eEiwaK2L._SL160_.jpg)

コメント

「上げ 上げ 椅子 対策」に関する最新情報です。

この記事では、腰痛対策として適切な椅子への買い替えを提案しています。腰痛は多くの人にとって深刻な問題であり、長時間の座り仕事がその原因となることが多いです。良い椅子は姿勢を改善し、腰への負担を軽減するため、快適な作業環境を提供します。また、他のトピックとして、仕事の効率を上げる方法やAIアシスタントの活用法、Windowsのトラブルシューティング、若者マーケティングのアプローチ、人気商品の紹介なども取り上げられています。全体として、生活の質を向上させるための具体的なアドバイスが提供されています。

https://www.lifehacker.jp/article/2505-costorypo-knowbodyergochair-end-1467378031/

「とれ とれ 汚れ 汚れ」に関する最新情報です。

タイトル「重曹でもとれなかったお鍋のガンコな汚れが、コレでするんと落ちた!」では、重曹では落ちない頑固な汚れを簡単に落とす方法が紹介されています。具体的な製品やテクニックについては詳細が記載されていると思われ、読者にとって実用的な情報が提供されていることが伺えます。また、他のトピックとして、面白いAIの大喜利、便利なアプリ、稼げる仕事、社会人向けのアイテム、吸水性の高いバスタオルの選び方なども取り上げられています。全体として、生活を便利にするためのヒントが満載の内容となっています。

https://www.lifehacker.jp/article/2401_roomie_skoy-scrub/

「シバザクラ ピンク じゅうたん」に関する最新情報です。

新潟県上越市板倉区の「ゑしんの里やすらぎ荘」周辺で開催中の「いたくら芝桜まつり」は、2025年5月18日まで続きます。大雪の影響で開花が遅れ、現在は五、六分咲きですが、訪れた人々は色とりどりのシバザクラとこいのぼりの景観を楽しんでいます。シバザクラは地元の「みどりやすらぎグループ」によって植えられ、約1万2000株が2000平方メートルにわたって咲いています。今週末から来週末にかけて見頃を迎える見込みです。

https://www.joetsutj.com/2025/05/10/080000

「効果 効果 実感 実感」に関する最新情報です。

建設業従事者を対象にした調査によると、64.2%がデジタル化(DX)に着手しており、31%が業務効率化や生産性向上などの効果を実感しています。特に20代や30代の次世代リーダー層で効果を実感している割合が高い一方、DXに取り組んでいるが効果を感じていない層も33.2%存在しています。

https://www.s-housing.jp/archives/384401

「シャツ 鎌倉 シャツ 鎌倉」に関する最新情報です。

新潟県五泉市とメーカーズシャツ鎌倉株式会社が3月25日に包括連携協定を締結しました。この協定では、五泉市の特産であるチューリップや牡丹の花弁を染料として使用した製品の開発を進めることが目的です。メーカーズシャツ鎌倉が自治体と連携協定を結ぶのは初めてで、同社のゼネラルマネージャーは五泉市のニット産業に対する関心を示し、地域活性化への意欲を表明しました。2024年4月には新潟店を開店予定です。

https://www.niikei.jp/1504217/

「発症 大腸がん 日本人」に関する最新情報です。

この記事では、大腸がんの発症率に関する驚くべき事実が紹介されています。特に韓国人の発症率が高いこと、日本人がアメリカ人よりも高い発症率を示す理由が探求されています。人種による体質の違いが病気のなりやすさに影響を与えることが強調されており、欧米の健康法が必ずしも日本人に適しているわけではないと指摘されています。

また、食物繊維の摂取と大腸がんの関連についての大規模調査が紹介され、食物繊維の摂取量が多いグループと少ないグループの比較が行われました。結果として、食物繊維を多く摂取しても大腸がんの発症率が下がる傾向は見られなかったものの、特に摂取量が少ない女性グループでは発症リスクが高いことが示されています。さらに、脂肪や蛋白質を多く含む食品、特に肉の摂取が大腸がんのリスクに関連している可能性も考察されています。

全体として、日本人が大腸がんを予防するための食事や生活習慣についての新たな視点が提供されています。

https://gendai.media/articles/-/144224

「カビ 汚れ 除去」に関する最新情報です。

この記事では、お風呂の赤カビ(ロドトルラ)について、その発生原因と効果的な除去・予防方法が紹介されています。赤カビは高湿度や水分の残留によって発生し、放置すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。除去方法は、汚れの程度に応じて3段階に分かれています。

1. **軽度の赤カビ**: 中性洗剤をスプレーし、数分放置後にスポンジで擦り、シャワーで洗い流します。

2. **中等度の赤カビ**: 重曹ペーストを作り、塗布後15分放置してからスポンジで擦り、洗い流します。

3. **重度の赤カビ**: 中性洗剤で表面を掃除した後、塩素系カビ取り剤を使用し、10~15分放置します。

これらの方法を用いて、赤カビを効果的に除去し、清潔なお風呂を保つことができます。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_676cb6a0e4b001ea0b314f78

「ウォーキング ウォーキング 酸素 運動」に関する最新情報です。

ウォーキングは有酸素運動としての効果があり、カロリーを消費し心拍数を上げることができます。この習慣は生活の質を向上させるため、続ける価値があります。また、ウォーキングは始めやすく、メンタルヘルスにも良い影響を与えることが特徴です。

https://www.lifehacker.jp/article/2412-does-walking-really-count-as-cardio-1-d9/

「コントローラ pxie 新しい」に関する最新情報です。

ピカリング インターフェースは、次世代のシングルスロットPXIeコントローラ「モデル43-920-002」を発表しました。この新しいコントローラは、PXI Expressプラットフォーム向けに設計されており、3Uサイズでありながら非常に高性能です。2024年11月にドイツのミュンヘンで開催されるelectronica 2024で初公開されます。

モデル43-920-002は、第11世代Intel Xeonプロセッサ、64GBのDDR4メモリ、2TBのm.2 NVMe SSDを搭載し、最大28GB/秒のシステムスループットを実現します。また、将来性のあるPCIe Gen4と10GBASE-Tの相互接続性をサポートしており、高帯域幅のテストや計測アプリケーションに対応可能です。前世代のコントローラに比べて最大2倍の性能を持ち、コスト効率も優れています。ピカリングのシャーシ・プロダクト・マネージャーは、この新しいコントローラが業界で最も小型かつ高性能であると強調しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000050349.html

「カビ 汚れ 除去」に関する最新情報です。

この記事では、お風呂場に発生する赤カビ(ロドトルラという酵母菌)について、その原因や除去方法、予防法を紹介しています。赤カビは高湿度や水分の残留、20~30℃の温度で繁殖しやすく、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

赤カビの除去方法は、汚れのレベルに応じて3つの段階に分かれています:

1. **軽度の赤カビ**:中性洗剤を使用し、数分放置後にスポンジで擦り洗い流す。

2. **中等度の赤カビ**:重曹ペーストを作り、15分放置後に擦り洗い流す。

3. **重度の赤カビ**:塩素系カビ取り剤を使用し、表面の汚れを除去後、10~15分放置してから洗い流す。

特に塩素系カビ取り剤を使用する際は、酸性製品と混ぜないよう注意が必要です。これらの方法を実践することで、お風呂場を清潔に保つことができます。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_66f8c6dbe4b023b8021cd8bd

「クロス クロス シンク シンク」に関する最新情報です。

株式会社ディー・エヌ・エーの子会社である株式会社アルムは、プログラム医療機器「生体看視アプリケーション iBSEN DX」を開発する株式会社CROSS SYNCと資本及び業務提携を結び、2024年8月より自治体向けの遠隔ICTソリューションの営業業務を開始します。この提携により、アルムの顧客基盤と営業ノウハウを活用し、iBSEN DXの導入を加速させることを目指しています。iBSEN DXは重症患者の状態を集中管理し、遠隔でのモニタリングを可能にするアプリケーションで、横須賀市立市民病院での導入実績もあります。アルムは医療ICTソリューションを通じて医療の公平な提供を目指し、医師の働き方の効率化も図ります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000044577.html

「汚れ 浴室 知っ」に関する最新情報です。

2024年上半期に注目された浴室の隅の汚れに関する記事では、水垢と湯垢の違いやそれぞれの落とし方が紹介されています。水垢はアルカリ性で、湯垢は酸性の汚れであり、それぞれの性質に合った対策が必要です。水垢はクエン酸やお酢を使い、湯垢はアルカリ性洗剤や重曹を利用して落とすことが効果的です。また、湯垢が落ちにくい場合は重曹と食器用洗剤を混ぜて使用する方法も紹介されています。記事では、これらの汚れを効果的に落とすための方法や注意点が詳細に解説されています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_668e312fe4b0a62057b8bf61

「クリップ エアー エアー クッション」に関する最新情報です。

ペーパーレス化が進む現代において、高級感とシンプルさを追求した「エアークッション入り」クリップファイルが株式会社LIHIT LAB.より発売される。このクリップファイルは書き心地と捺印のしやすさを重視し、個人情報を取り扱うシーンで活躍することが期待される。商品の特徴や使用シーンのイメージも紹介されている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000113860.html

「遊び場 発見 秘密」に関する最新情報です。

アメリカ・ユタ州で撮影された動画には、バスルームの壁に取り付けられた白いパネルに興味を持った保護猫のスシが登場します。スシはパネルを外し、その奥に広がる秘密の遊び場に入ろうとしますが、撮影者さんに止められてしまいます。スシの冒険姿は視聴者から称賛を受け、「猫は脱走芸人」といった声も上がっています。動画ではスシの活躍が見られます。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vZ2V0bmV3cy5qcC9hcmNoaXZlcy8zNTMyMDE40gEA?oc=5

「ぬめり カビ カビ ぬめり」に関する最新情報です。

梅雨時季におすすめの「つるす収納」について3人の浮かせマニアが選んだ神グッズについて紹介されています。浮かせる収納をすることでお掃除のハードルが下がり、カビやぬめりを防ぐことができると述べられています。特にお風呂場や脱衣所など狭い空間でも手間をかけずにキレイをキープできる方法が紹介されています。掃除グッズも浮かせて清潔に保つことで、梅雨時季でもカビやぬめり知らずで過ごせるとのアドバイスがあります。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzQvMTAwXzRfcl8yMDI0MDUxOF8xNzE2MDA1MTkyMzM4NjQw0gEA?oc=5

「シャツ ニット ニット 素材」に関する最新情報です。

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」が、伸縮性と着心地に優れた新作のニット素材シャツを入荷し、お得なフェアも開催中。新作ニット素材シャツはストレッチ性があり、動きやすく、しわになりにくい特性を持ち、着心地が良い。カラーバリエーションも豊富で、スーツとの相性も抜群。また、他にもおすすめのニット素材シャツがあり、オーダーシャツブランド「MEGURO_メグロ」の品揃えも充実している。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000234.000019787.html

「秘密 あっ 家族」に関する最新情報です。

私は奨学金を得てトップクラスのMBAプログラムに入学し、素晴らしいビジネスキャリアを築いた母が選んでくれた素敵な中国人とも結婚したが、誰も知らない家族の秘密を守り続けてきた。私は養子であり、生みの母親は「売春婦」で、母はその秘密を守るようにと教えられた。1959年、香港の孤児院からアメリカに連れられ、中国系夫婦によって家族に迎えられた。家族以外誰も知らないこの秘密を抱えながら、私たちは完璧な家族に見えていた。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_66396ea0e4b0f72991a748fd

「ペンギン ヒナ ジャンプ」に関する最新情報です。

南極の氷の崖から大胆なジャンプをするペンギンのヒナの様子が撮影された動画が公開された。この光景は、気候変動による海氷の影響でペンギンたちの生息地が変わっている可能性が指摘されている。ペンギンたちは高さ15メートルの崖から次々と飛び込み、大胆なジャンプを成功させていた。近年は海氷が早く溶ける影響で、ペンギンたちが棚氷で営巣することが増えているという。ただし、一部の専門家はペンギンたちが親ペンギンに誘導されて誤った場所に飛び込んだ可能性も指摘している。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_661b2f44e4b082d39085991e

「頭痛 cgrp cgrp 標的」に関する最新情報です。

米国頭痛学会は、片頭痛に対するCGRP標的療法の重要性を強調する声明を発表した。これまでの予防的治療は効果や忍容性の問題でアドヒアランスが低下していたが、CGRPが片頭痛発症に重要な役割を果たしていることから、新しい治療法が開発されていると述べられている。

https://www.carenet.com/news/general/carenet/58345

「arni arni 日本人 hf」に関する最新情報です。

2020年に発表されたJCS/JHFSガイドラインにより、心不全治療が変化しており、特にARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)の影響が大きい。ARNIの一つであるサクビトリル・バルサルタン(商品名:エンレスト)の安全性や効果について、国内の患者における特徴や臨床転帰が明らかにされていなかったが、金岡幸嗣朗氏らによる研究によってその安全性が明らかになった。

https://www.carenet.com/news/general/carenet/58269

「キャップ 洗剤 洗剤 キャップ」に関する最新情報です。

洗剤ボトルのキャップがベタベタになる原因や、それを簡単にキレイにする方法について紹介されている。洗濯物と一緒に洗濯するだけでキャップのベタつきを解消できる方法が紹介されており、手間をかけずにキレイにすることができるとしている。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65e804c5e4b0f9d26cacc8a5

「手垢 油汚れ キッチン」に関する最新情報です。

キッチンの油汚れや窓の手垢を簡単に落とす裏技として、アルコールジェルを使用する方法が紹介されています。アルコールジェルをペーパータオルに取り、手垢や油汚れを拭くだけで効果的に汚れを落とすことができます。アルコールジェルは拭き跡が残りにくく、キッチン周りや窓、鏡などの掃除に適しています。ただし、アルコールは引火の可能性があるため注意が必要です。余っているアルコールジェルを活用して、効果的な掃除ができる方法として紹介されています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65dc1847e4b0e4346d52e1ee

「イスラエル デモ パレスチナ」に関する最新情報です。

イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ南部・ラファへの侵攻に抗議するデモが全国で一斉に開催され、参加者は停戦やパレスチナ解放を求める声を上げた。日本政府に対してもイスラエルへの経済制裁や停戦を要求する動きが広がっており、世界各地でも同様の運動が行われている。デモには多くの人々が参加し、イスラエルの攻撃による虐殺を非難する声が広がっている。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65d0a50de4b04daca69717b6

「アンケート 住展 来場者」に関する最新情報です。

住宅生産振興財団・住宅展示場協議会(住展協)が行った調査によると、総合住宅展示場の来場者満足度は微減したものの、「大いに満足」と回答した割合は過去5年で最も高くなりました。特に34歳以下の若年層の満足度が高く、さまざまなモデルハウスを見ることができることや、住宅会社の違いや特徴を実物を見ながら比較・検討できる点が評価されています。

https://www.housenews.jp/house/26097

「乾燥肌 入り 入浴」に関する最新情報です。

乾燥肌を防ぐためには、保湿だけでなく、うるおいを失わないことも重要です。皮膚科専門医によると、お風呂の入り方に注意する必要があります。例えば、熱めのお湯で長湯をすると、うるおいが失われて肌が乾燥する可能性があります。また、湯温が42℃を超えると肌のかゆみセンサーが働き、かゆくなったり赤くなったりすることもあります。適温でも長湯をすると肌のうるおい成分が流出し、乾燥肌につながることもあります。肌のうるおいは肌の健康やバリア機能に重要な役割を果たしており、保湿成分が不足したり皮脂が過剰に除去されると肌が乱れて外部の刺激に弱くなります。冬の間は特に熱めのお湯や長湯に注意し、正しい湯温と時間を守ることが大切です。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65c2e6c0e4b069b665dd3cda

「汚れ コーティング 水垢」に関する最新情報です。

キッチンの水垢汚れを防止するためのコーティング方法について紹介されています。毎日使うキッチンは汚れが溜まりやすく、コーティングすることで新しい汚れが付きにくくなります。特に蛇口の水垢汚れはコーティングで予防することが効果的です。フッ素コートクロスを使うと、汚れを落とすだけでなく、コーティングも同時に行うことができます。他にも水垢汚れを防止するアイテムがたくさん販売されているので、休日などを利用して取り組んでみることをおすすめします。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65bc3f3ee4b0a3aad5a46999

「着用 スーツ 靴下」に関する最新情報です。

TabioとGINZA Global Style Ladiesのコラボレーションによる特集記事が公開されました。この特集では、スーツや靴下を「仕方なく着用する」ものではなく、自分の好みや個性を表現して「楽しく着用する」時代への移り変わりを提案しています。従来の考え方や社会的な規範にとらわれず、自身のスタイルを楽しむことができる新しいスーツと靴下のコーディネートが紹介されています。さまざまなデザインやカラーのスーツや靴下を通じて、個性や好みを表現することができます。また、オーダーメイドのスーツや靴下も提供されており、自分らしいスタイルを楽しむことができます。この特集は、スーツや靴下を単なるアイテムではなく、自己表現の手段として捉え、多様性を尊重する現代のファッションの考え方を提案しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000213.000019787.html

「エクササイズ エクササイズ ケユカ クッション」に関する最新情報です。

ケユカのトランポリンクッションは、自宅で気軽にエクササイズを楽しむことができる商品です。楽天お買い物マラソンでは、このトランポリンクッションが10%ポイント還元される特典もあります。クッションとしても使用できるため、寒い季節にも重宝します。また、ケユカの他の商品も10%ポイント還元されており、フキン干しや着る毛布など、さまざまなアイテムが揃っています。自宅でのエクササイズやお買い物を手軽に楽しみたい方におすすめです。

https://www.lifehacker.jp/article/rakuten-sale-2024-0113-1/

「とれ とれ 汚れ 汚れ」に関する最新情報です。

重曹を使っても落ちなかったお鍋の頑固な汚れが、ある方法で簡単に落ちることがわかりました。ホーローの鍋に重曹を使ってみると、こびりついた汚れが驚くほど簡単に落ちました。お鍋に重曹を入れて擦るだけで、汚れがサッと落ちるので、とても便利です。

https://www.lifehacker.jp/article/2401_roomie_skoy-scrub/

「とれ とれ 汚れ 汚れ」に関する最新情報です。

重曹を使っても落ちなかったお鍋の頑固な汚れが、ある方法で簡単に落ちたという記事です。ホーロー鍋の汚れに重曹を使う方法や、こびりついた汚れに重曹を試してみる方法などが紹介されています。また、重曹を入れて擦るだけで驚くほどの効果があったという体験談もあります。

https://www.lifehacker.jp/article/2401_roomie_skoy-scrub/

「インナーマッスル インナーマッスル 鍛え クッション」に関する最新情報です。

タニタのバランスクッションは、仕事中に椅子に置くだけでインナーマッスルを鍛えることができる便利なアイテムです。このクッションは、腹筋や腰の筋肉を鍛えるだけでなく、立って使用することもできます。また、腰のほぐしにも効果的です。これにより、デスクワーク中に運動不足を解消し、健康的な姿勢を保つことができます。

https://www.lifehacker.jp/article/amazon-tanita-balancecushion-4nd/

「酸素 バー バー 酸素水」に関する最新情報です。

「酸素バー」「酸素水」には効果があるのか、そして「高酸素」を取り入れた時に人間の体で起こる意外なことについての分析データがあります。酸素は人間の生命活動の根源であり、呼吸によって取り込まれ、細胞に運ばれて二酸化炭素と交換されます。しかし、高濃度の酸素を取り入れることによって無呼吸や酸素中毒のリスクがあることが示されています。一流のダイバーやスキンダイバーが深く潜る際には、酸素中毒や失神の危険性があるため、注意が必要です。また、酸素バーや酸素水の流行についても分析されており、通常の環境に比べて高濃度の酸素を取り入れることで、一時的に酸素供給が増える効果があるとされています。しかし、酸素の飽和度が100%に近い状態であるため、酸素の結合が物理的に制限されることで、組織の活動や筋肉の酸素量が変化することはなく、効果は限定的であるとされています。

https://gendai.media/articles/-/121950

「ワザ 復活 麦茶」に関する最新情報です。

伊藤園の公式サイトに掲載されている記事では、開封済みのパック麦茶を復活させる方法や冬に美味しいアレンジレシピが紹介されています。パック麦茶のティーバッグが湿気てしまった場合でも、長持ちさせるワザや復活させるワザが紹介されています。また、寒い季節でも美味しく使いきるアレンジワザも紹介されています。具体的なアレンジレシピとしては、カフェインゼロ麦茶オレ(ホット)や麦茶蒸しパンが紹介されています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiImh0dHBzOi8va3VmdXJhLmpwL2xpZmUvZm9vZC8zNzY1MjfSAQA?oc=5

「相談 教員 悩み」に関する最新情報です。

東京都の小中学校の教員約1万1000人が、悩みを同僚や先輩に相談しにくいと感じていることが明らかになりました。そこで、東京都教育庁は12月1日から、LINEを通じて臨床心理士が相談を受け付けるサービスを開始することを発表しました。このサービスは2024年3月30日までの期間限定で、月曜日から土曜日の午後3時から午後9時まで利用することができます。教員は無料でLINE通話を通じて臨床心理士に悩みを聞いてもらい、必要に応じて専門的な助言を受けることができます。このサービスの目的は、教員のメンタルヘルス不調を未然に防止し、モチベーションを維持することです。また、相談は匿名で行われるため、教員のプライバシーも守られます。これにより、教員の業務上の悩みを抱える保護者との関係や学校の業務に多忙な教員が抱える悩みを解消することが期待されています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65680ccce4b066e398b672dc

「インナーマッスル インナーマッスル 鍛え クッション」に関する最新情報です。

タニタのバランスクッションは、仕事中に椅子に置くだけでインナーマッスルを鍛えることができるアイテムです。このクッションを使うことで、腹筋や腰のほぐしにも効果があります。また、立って使うこともできます。

https://www.lifehacker.jp/article/amazon-tanita-balancecushion-3nd/

「今日 クリーナー クリーナー 置い」に関する最新情報です。

「仕事部屋専用」のコードレスクリーナーを置くことで、家全体の掃除が習慣化するというライフハックが紹介されています。このコードレスクリーナーは軽量であり、仕事部屋に置いておくことで、掃除の手間を省くことができます。これにより、家全体の掃除が習慣化し、忙しい日常でも綺麗な環境を保つことができるとされています。このツールは、仕事部屋を中心に使うことで、効率的な掃除を実現することができるので、試してみる価値があります。

https://www.lifehacker.jp/article/2311-lht-plusminuszero-codeless-cleaner-h111/

「go go 使っ スポンジ」に関する最新情報です。

耐久性が抜群で長く使える特殊繊維スポンジ「F1F2GO」を試してみました。このスポンジはナイフでも切れないほどタフであり、耐熱性と高耐久性も備えています。また、食洗機を使えば簡単に除菌もできます。キッチン以外でも様々な場面で活躍することができます。

https://www.lifehacker.jp/article/machi-ya-f1f2g0-review-662557/

「たんぽ たんぽ ウェットスーツ やわらか」に関する最新情報です。

ロゴスは、もちもちやわらかな湯たんぽウェットスーツ生地を発売しました。このウェットスーツ生地は、柔らかくて温かく、断熱性が高い特徴があります。ポケットタイプの手のひらサイズの湯たんぽや、膝上に置いて温まる寝袋タイプの湯たんぽなど、3種類のショルダーがラインナップされています。価格は3,960円から9,900円です。これらの湯たんぽは、沸騰した熱湯を入れて使用することができます。持ち運びに便利で、暖かさを保つためのカバーも付いています。

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1545222.html

「たんぽ たんぽ ウェットスーツ やわらか」に関する最新情報です。

ロゴスは、もちもちやわらかな湯たんぽウェットスーツ生地を発売しました。このウェットスーツ生地は、柔らかく温かい特徴を持ち、断熱効果が高いため、沸騰した熱湯を入れても安心です。商品には、手のひらサイズのポケットタイプや膝上寝袋タイプなど、3種類のショルダーがあります。持ち運びに便利で、ポケットには手のひらサイズのアイテムを入れることができます。また、膝上寝袋タイプは、膝の上に置いて温まることができます。価格は3,960円から9,900円までとなっています。

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1545222.html

「タオル くすみ シャツ」に関する最新情報です。

タオルやシャツを黒ずみやくすみから守る方法について、以下の3点を意識することが大切です。

1. 洗濯の際に詰め込みすぎないこと:洗濯機に洗濯物を詰め込みすぎると、洗濯物の動きが制限されて汚れが落ちにくくなります。洗濯機の容量の7割程度を目安に洗濯物を詰め込むようにしましょう。

2. 裏返しで洗うこと:特に靴下や肌着などの裏返しで洗うことで、汚れがより効果的に落ちます。裏返しにすることで、汚れがより表面に出てきて洗いやすくなります。

3. 正しい洗剤の使用:洗濯に適した洗剤を適量使用することも重要です。洗剤の量を適切に調整し、洗濯物に適切に浸透させることで、汚れをしっかり落とすことができます。

これらのポイントを意識することで、タオルやシャツの黒ずみやくすみを防ぐことができます。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_653c6218e4b0a78a26a32e11

「キッチン 水垢 キッチン 水垢」に関する最新情報です。

この記事は、キッチンの水垢汚れをピカピカにする方法についての情報を提供しています。キッチンの水垢は手強い汚れですが、特定の方法を使えば簡単に落とすことができます。シンクの状態を保つためには、使用後にしっかりと水滴を拭き取ることが重要です。また、定期的にシンクを掃除し、水垢の付着を防ぐことも大切です。この記事では、具体的なポイントや注意点について詳しく解説しています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6525eddbe4b09f4b8d423191

「汚れ ピンク ピンク 汚れ」に関する最新情報です。

ライオンが教えるピンク汚れの対策方法についての記事があります。ピンク汚れは浴室などでよく見られる厄介な汚れで、増殖スピードが速い特徴があります。ピンク汚れの予防や掃除のポイントとして、ライオンが運営するLideaの公式Instagramアカウントで紹介されています。具体的な対策としては、バスタブクレンジングや銀イオンプラスの使用、1週間に1回以上の掃除、小物の風通しをよくするなどが挙げられています。また、風呂上りにシャワーで汚れを流すことも効果的です。ピンク汚れの対策については、関連記事も参考にすると良いでしょう。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_650ba5a5e4b01f47d4fdd4bd