家づくりで「再生可能エネルギーを利用するシステムは将来的に持っておいた方がいい」という結論に至りました。

とはいえ、太陽光発電が利用しやすい再生可能エネルギーと言われながら「でも、新潟県だと冬場の晴れ間なんて珍しいし損するよね」ということで見送り。地熱発電は温泉掘る以上にハードルが高いとして問題外。

ただ、風力発電に関しては、「敷地」と「騒音」さえクリアできれば、それなりに発電できそうな感じがしましたので、情報共有しておきます。

個人宅に風力発電システムは組めるのか

根本的に、敷地内とはいえ勝手に風力発電の風車なりを設置して良いのか、調べてみました。

法律的な課題

私は法律の専門家ではないので、風力発電に興味がある場合は自治体や専門家にご相談ください。

結論としては

結論から言えば、家庭用風力発電システムと銘打つくらいのサイズ感で、自分で使用する分であれば許可すら必要ないパターンが想定されます。

とはいえ、小型であれ発電設備を用意する場合は、事前に自治体と相談してみるのが無難だと思いますが。騒音などの問題もありますし。

関連しそうな法律

あくまでも、私がネット検索しながら「あっ、これは関連しそうだな」と思ったくらいの情報精度です。

建築基準法

支柱が15m以上は建築確認が必要

航空法

60mより高いものは航空法が適用

消防法

発電設備は不燃剤を使用

電気事業法

各種届出が必要になる可能性あり

騒音規制法

住宅地の場合、騒音の規制値内であるか確認する。低周波音に関して規制はないが近隣トラブルの原因になる可能性はある。

技術的に可能か

技術的には可能です。後述しますが、立地条件と気象条件さえ整って、かつ自前ですでに蓄電ユニットを組んでおり、かつ太陽光発電とも組み合わせたりした場合、効率よく発電が可能になります。

資金的な課題

資金、いくらくらい必要なもんなのでしょうかね。

イニシャルコストを考える

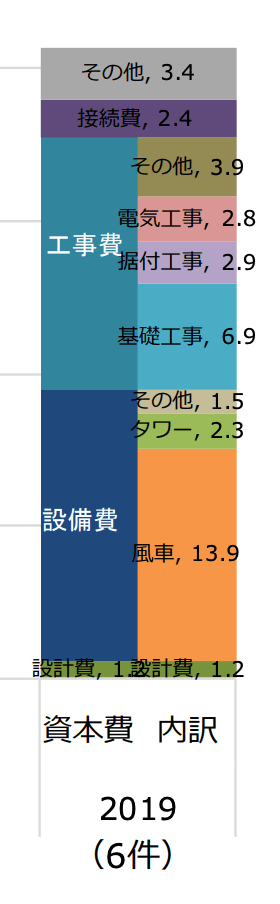

資本費を考える

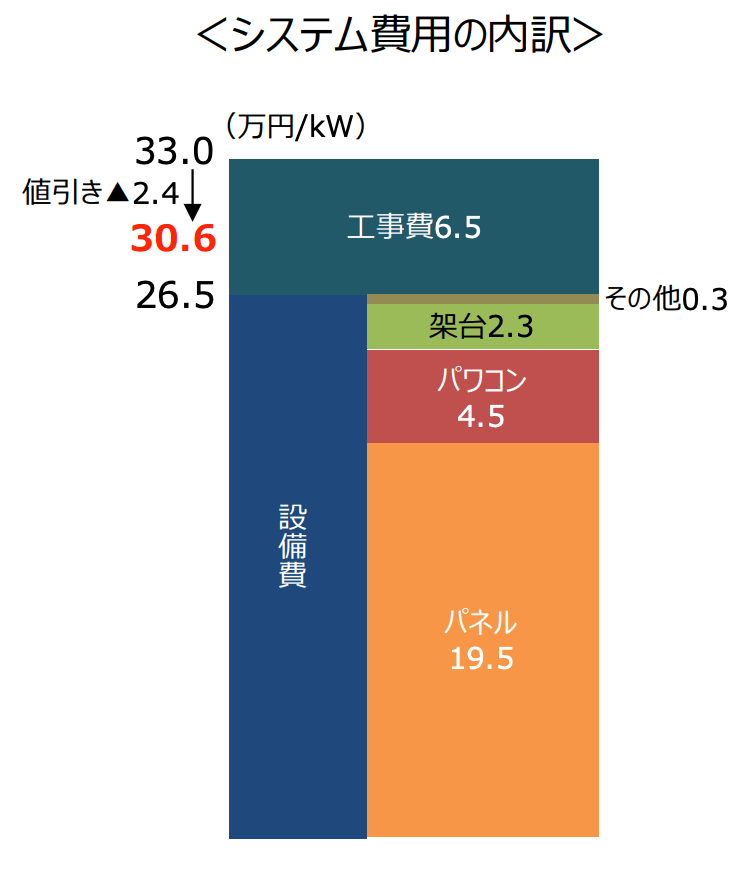

現在、太陽光発電の個人宅用ユニットがざっくり30万円/kW近くまで下がってきています。安くなりましたね。

これに対して、風力発電は34万円/kWなので、「あっ、案外安い?」と思ってしまいますが、現在実用レベルで稼働しているのは大型風力発電なので、個人用に関してはまだまだ市場は熟成しておらず発電システムの価格や工事費用はこんなレベルではなさそうだな、という感じです。

風車代を考える

実際、どんなもんがあるんだろうと検索してみると、とりあえず風力タービンは安価にあったので発電は可能。

あとは、パワーコンディショナーや分電盤などを通して「蓄電」するか、あるいは(難易度は高いが)接続契約して売電するか、という流れになると思います。風力発電用のパワーコンディショナーの認証制度がない、という状態が改善されていれば良いのですが、どうなんでしょうか。

原因としてNEDOが挙げるものは2つ。風力発電用の部品が標準化されていないことと、風力発電用のパワーコンディショナーに認証制度が存在しないことだ。部品が標準化されていないと、部品の組み合わせが複雑になり、量産効果も働きにくい。風車本体のコストが高止まりしてしまう。パワーコンディショナーの認証制度がないと、電力会社との協議に時間がかかる。いずれも小形風力の導入を抑える方向に働く。部品の共通化と、認証取得の迅速化が必要だ。

https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1412/26/news079.html

小型風力発電のコスト

小型風力発電は、(20kW未満)のものを指しますが、この20kWにもだいぶ幅があると思うので意外と大きいということだけお伝えしておきます。風見鶏なんかを想像していると痛い目にあう。

- 資本費は平均値は 141 万円/kW、中央値は 136 万円/kW

- 運転維持費の平均値は 2.5 万円/kW/年、中央値は 2.6 万円/kW/年

風力発電と他の再生可能エネルギーとの相性は

京都議定書の目標となっていた2020年が終わり、2021年からは2030年のパリ協定で掲げられた「脱炭素社会」に向かって本格的に動き出すことになります。新しいエネルギーについては別記事でも紹介しています。

また、家づくりに関してのエネルギーの考え方についてもまとめてみました。

再生可能エネルギーという言葉の認知度は高まりましたが、「実際、何なの?」と聞かれて答えられる人は少ない。最低限、家づくりに関するエネルギーの話だけは知っておくと「未来で損することはない」ということで、簡単に情報をまとめておきました。

家庭用燃料電池とは併用できる?

家庭用燃料電池としてエネファームの利用が進んでいますが、水素を使った家庭での発電には注目したいところです。

風力発電とは相性がいいと思います。電力を作ることを念頭に風力発電システムを個人用に作ろうとしているわけなので、家庭内のエネルギーがまかないきれない場合に燃料電池の利用は効果的です。コストを度外視すれば、ですけども。

地熱・地中熱の利用は並行すべきか

小型風力発電の目的は「家庭の電力を賄う」ことになります。地中熱に関しては「消費エネルギーを抑える」効果が高いので併用は十分検討できます。

地熱発電に関しては、自治体での取り組みになるので、いっそ「風力発電」も合わせて自治体で全てのエネルギーを作り出してもらい、そこに住民が投資する、という形がいいような気はします。

地熱発電

地熱発電に関する情報はこちらにまとめました。

地中熱利用

地中熱と地熱がややこしいですが、地面の中は温度変化が少なく、地上との温度差を利用して冷暖房や給湯などの省エネに貢献することができます。

地中熱を家づくりに役立てる情報についてはこちらにまとめてあります。

太陽系エネルギーとの関係

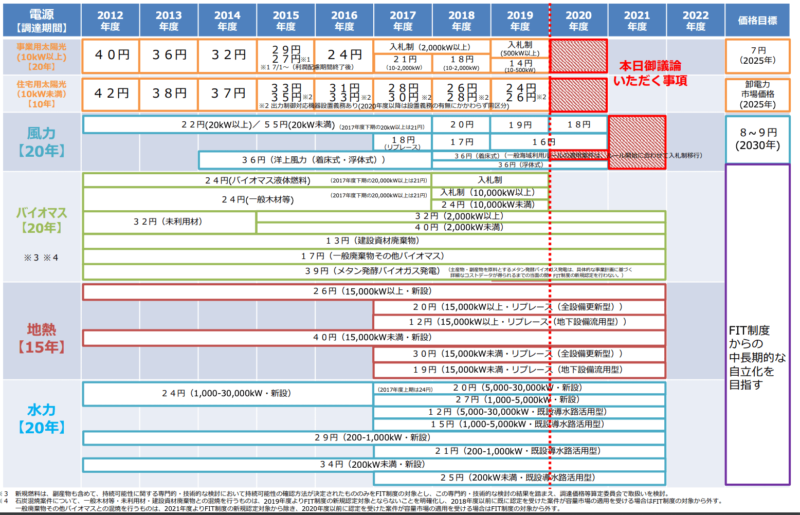

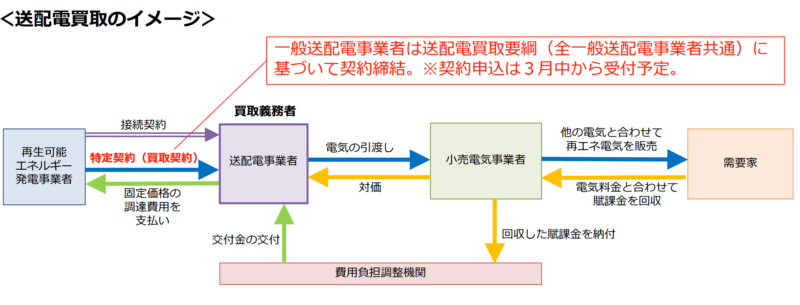

太陽光発電の併用は一番考えやすいところだと思います。仮に、風力発電が売電できる環境であれば、風力発電分を電気系統接続して売電した方が利率は高まります。この辺りはFITとの兼ね合いになるので、期間限定で考える必要はあります。

太陽光発電

太陽光は年中安定して利用できるエネルギーではなく地域格差が生じるので「冬も晴れ間が広まる地域が羨ましい」と指を加えてみているだけですが、そんな太陽光発電に関する情報も別記事にあります。

太陽熱利用

太陽光を期待できる地域の場合、太陽光発電だけではなく、太陽熱を利用することも可能です。太陽熱利用は昔から存在する技術ですが、太陽光発電との相性も考えてハイブリッドに活用する方法についても開発が進められています。

個人宅用に小型風力発電システムを利用するメリット

根本的に、小型風力発電システムを自宅に設置して得することはあるのか、というあたりの情報を知っておきたいですね。

電気代は得するか

損得の話になると、イニシャルコスト・メンテナンスコストとの比較になりますが、この辺りは一旦はしょります。

「自分で使用する」場合に関しては、電気代よりも「設置工事」「メンテナンス費用」などでコスパは思ったよりも悪いと感じるところだと思います。ただ、風力は変換効率は高いエネルギーであるため、家庭サイズを意識した製品で風力事業が熟成を迎えれば、相応のコスパになりそうです。

あるいは「固定価格買取制度」などの支援などがあれば元が取りやすくなると考えられます。また、将来的に電気代が高くなるリスクはあるので、総合的に「電気代」を評価するなら、「機は熟してはいないが先陣を切ってトライする価値はある」くらいの感じだと思います。

一般の人は「試しにやってみた」という経験を売り出すことは難しいですけど、YouTuberやブロガーなどの情報発信者の方が率先してやってみると、将来的に情報を求めたフォロワーから集金できるので、将来性を考えても個人で風力発電システムを組み上げるメリットはあると思います。

想定される発電量

小型の風力発電は1kWの出力であると仮定します。売電は考慮せずに余った分は蓄電するのが効率良さそうですが、参考までに売電価格も載せておきます。

東京電力-従量電灯B-電力量料金

| 電力消費量(kWh) | 1kWhあたりの値段 (円・税込) |

| 120kWhまで | 19.88円 |

| 120kWhを超えて300kWhまで | 26.48円 |

| 300kWh以上 | 30.57円 |

2021年度(令和3年度)の売電価格

- 10kw未満:19円/kwh(税込み)

- 10~50kw未満:12円/kwh(税抜き)

- 50~250kw未満:11円/kwh(税抜き)

大体、1kWhあたり20円で考えて試算してみるのが良さそうですね。あとは、何機用意するかで単純な掛け算になります。

どれくらい稼働できるのか

風力発電は、環境依存ですので「風が吹くかどうか」で発電量が決まります。そして、「風が弱すぎても」発電しないし、「風が強すぎ」た場合は発電しない上に故障リスクが高まるので風力の考え方は結構難しい。

太陽光発電の隙間を埋める

曇りでも夜でも風は吹くので太陽光よりも時間的な制約はないと言えますが、根本的に「無風」であれば発電しません。

さらに、風が強い場合は、風車が破損する危険性がある上に、故障を防ぐために風車が止まるようになっている設計になっているものもあります。家庭用の場合は簡易な風力タービンが使用されると想定されるので、故障するし発電しないという可能性は十分に考えられます。

事前に風速・風量を測定できるモニターである程度の概算を立てることをお勧めします。

メンテナンスはどれくらい必要?

風力発電以外にも発電システムを組み合わせて利用する方法が考えられますが、蓄電のためのシステムを抜きに考えても、風力発電装置だけでも故障リスクは相応にあります。

将来的には、風車部分などのパーツを簡易に取り替えられるようなモデルも登場することが期待されるので、「壊れたから使えない・全とっかえ」というようなコスパの悪いシステムにはならないとは思います。ただ、現状、家庭用風力発電はそれほど流通していないので、まだまだ事業としては熟成していないため、設置もメンテナンスもコストがかかると考えています。

個人風力発電システムは自作できるのか

自作はできます。ただ、DIY趣味の範囲と割り切る簡易なものから、将来性を見込んでの投資という幅広い範囲での「風力発電システム」が想定されます。

風力発電に必要な仕組み

風力発電の仕組みを(素人が)簡単に説明します。

- 風の推進力(運動エネルギー)を翼で受けて風車を回す

- 風力タービンが回転エネルギーを発電機に伝える

- 「倍速機」などで発電効率を高める

- 電気エネルギーに変換する

すごくシンプルに言えば、こんな感じで風の運動エネルギーを電気に変えています。

自転車のライトが運動エネルギーを光にかえているくらいですから、自転車を漕ぐのを風がやっているくらいに考えてれば実に簡単です。

問題は、風のエネルギーを無駄なく、しかも家庭用の電源として利用可能な形に落とし込むか、というところだと思います。

変換効率を知る

風力発電では、風の運動エネルギーの最大30%〜40%を電気エネルギーに変換することができます。

ちなみに、太陽光は約20%、水力は約80%、地熱発電は10〜20%であると考えられているので、発電効率だけを見れば優秀です。

発電効率を比較!再生可能エネルギーで最も発電ロスが少ないのは?

民生用小型風力発電システムの基本を知る

家庭での利用を考えると、小型で簡易な工事で取り付け可能な取り回しの良い風力システムが必要になります。

大きめの風力発電システムの場合、風力が5〜6m/s必要なのですが、小型化された風力システムの場合はより少ない風力(弱風)であっても利用することができます。

小型風力発電のメリット

- 弱風での発電が可能

- 騒音が減る

- 場所の制約が少ない

- 比較的安価

- 設置が比較的容易

- 太陽光など別の再生可能エネルギーとの組み合わせも視野

エアドルフィンという製品が完成度高め

いろんな製品がありますが、国内産でかつ家庭でも実用レベルに使えそうな商品を拾い上げてみます。

産学官の共同開発プロジェクトから生まれた定格出力1kW~1.1kWの汎用小型風力発電機。エアドルフィンは、ゼファーの長年の小型風車に関するノウハウを結集させた世界最高レベルの風力発電機です。小型ならではの特長を生かし、大型では実現不可能な軽量化に成功、発電効率を高めることに成功しました。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/trial/list/h22/11/

参考価格(税込)

1,575,000円~14,700,000円

家庭用の小型風力発電機を作っている人

家庭用の小型風力発電機を作っている方がいました。エアドルフィンがかなり出来が良かったので、個人開発で太刀打ちできるのかな、と思うところはありますが、発想を企業が買い取って還元したり発展したりする方向性もあるのかな、と思うので共有しておきます。

クラウドファンドで開発資金を募っているケース

ただ、ここで紹介されているように、実際に我々が「風力発電やってみたいな」っていう時は、テレビアンテナをつけるくらいの感覚で設置できるものだと思います。家庭用蓄電池は一般的に販売されていますし、要はここに出力できる電気エネルギーとして風力が簡単に活用できれば良いわけですね。

特に、「既に太陽光発電のために蓄電システムが組み込まれている」過程の場合、太陽光にプラスして「風力もやってみよう」という感じで、コンセントを付けたすくらいの気軽さで風力発電がプラスできることが望ましいと思います。技術的には可能ですし。

つまり、今後は家庭用で再生可能エネルギーを取り入れる場合は、蓄電用のシステムに拡張していく形で「風力」「太陽光」「地中熱」「燃料電池・水素発電」などを、気候や自宅環境に合わせて取り入れていくことが大切になりそうですね。

安価で自作した事例

簡単に内容を書くと、「アルミニウム版」と「自動車用交流発電機」を利用して、自転車の車輪につけて回転させて発電するというもの。あるもので作れる、というのは素晴らしい着眼点ですね。

3,000円で風力発電できちゃった!?ひとりの発明家が考案したオープンソースなマイクロ風車プロジェクト

自宅からの風力売電は可能か

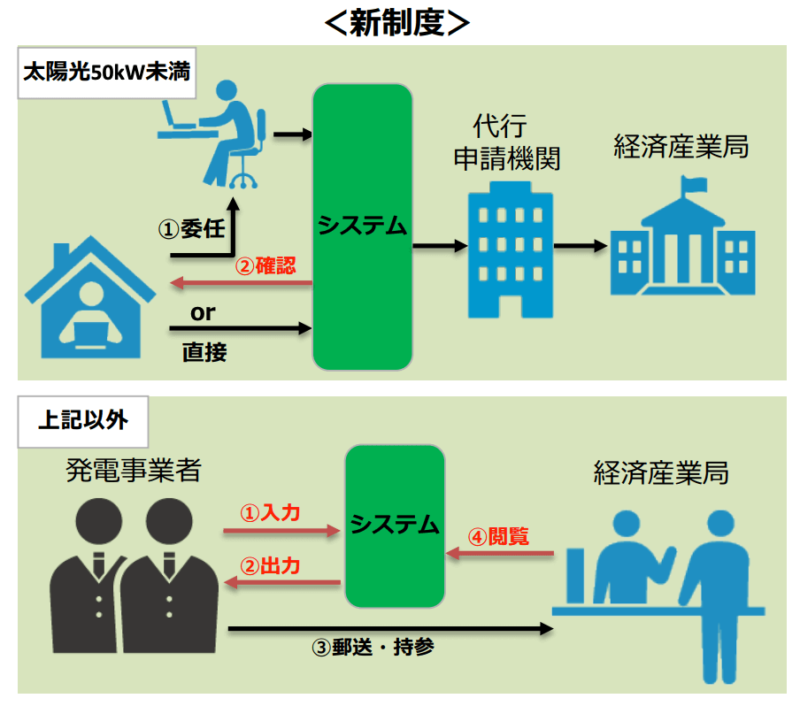

太陽光発電と同様に、固定価格買取制度を利用することは可能です。ただ、事業としての風力発電を対象としたものが一般的なので、50kW未満の家庭用太陽光発電のような「代行申請業者」の登録だけでは済ませられないので面倒です。

現在は「風力発電事業」の大型案件が主流

個人でやるよりも、もう事業として立ち上げて申請した方が良さそうな案件ですね。もう少し簡易な風力発電システムが開発されて普及の目処がたてば、太陽光発電と同じように申請も簡易化されそうな気はします。

低コストで運用可能なレベルの風力発電は大型事業のものでしたからね。設置コストとメンテナンスの簡便化が図れれば、太陽光と同列にはなりそうな気はします。

風力発電の売電に関する情報

価格目標

・20kW以上陸上風力:2030年までに、発電コスト8~9円/kWhを実現、FITから自立した形での導入を目指す。・20kW未満の小型風力発電:導入動向を見極めながら、コスト低減を促し、FITからの中長期的な自立化を図る。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_2017setsumei.pdf

・洋上風力発電:導入環境整備を進めつつ、FITからの中長期的な自立化を図る。

入札制度

まだ風力発電は入札の対象エネルギーとはなっていません。

入札制度については、新FIT法上、経済産業大臣は、①買取単価について入札を行うことが国民負担の軽減につながる際に、②入札対象の電源区分等を指定することができ、その際には、③入札実施指針を策定することとしている。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/fit_2017setsumei.pdf

風力売電は何をしたらいいの?

私が読み込んだ感じだと「経済産業局」の認定と、電力を買い取ってくれる電気事業者との接続契約なんかがまとまれば売電できそうな感じはします。

申請の流れ

電力売電の申請フロー

- WEB上で申請情報を入力

- 登録画面を印刷したものに必要な書類を添付

- 各経済産業局に発送

これはFITの申請フローなので、認定が降りたとしても売電する電気事業主(総配電事業者)との契約が必要になりそうな気はします。この辺りは「太陽光発電」などのフローが分かりやすいと思います。

認定の基準

- 事業の内容が基準に適合すること

- 適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること

- 外部から見やすいように事業者名等を記載した標識を掲げるものであること(太陽光20kW未満除く)

- 設置に際し要した費用、運転に要する費用、発電量等に関する情報について経済産業大臣に提供するものであること

- 発電設備の廃棄その他事業を廃止する際の設備の取扱いに関する計画が適切であること

- (バイオマスの場合)発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること

- (地熱の場合)地熱資源の性状及び量の把握を運転開始前から継続して行うこと

- その他の必要な措置を講ずること

- 事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

- 接続することについて電気事業者の同意を得ていること

- 設備が基準に適合すること※ほぼ現行を踏襲

- (1~3共通)関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであること

風力発電トピック

- 風況、落雷、着氷等の気象条件等についての事前調査の実施風力

- 適切な保守点検及び維持管理の実施(電事法の規制が緩い20kW未満も対象)

風力発電と投資

風力に関しては、個人宅に取り付けるよりは、投資として考えた方が現実的かもしれません。当サイトはどちらかといえば「家づくり」よりの情報をお届けしているので、ここはざっくりとまとめます。

風力発電事業は投資先としては堅実か

脱炭素社会を目指す上で、再生可能エネルギーの需要は急速に高まると考えられます。今後、風力についても研究・開発が進んで、より低コストでの設置が可能となり、かつ発電量に関しても高効率になっていくことが考えられます。

国としても、2030年までに風力発電を1.7%まで増やすことを目指しています。

件数としてはこれから安定して増えていくと考えられ、補助金などの公的支援も得られやすい分野です。

成功事例を調べる

まだ、成功したとは言えないところですけど、どんな事例があるのかは簡単に調べておきます。

イギリスの成功例

地理的環境が似ているといえば似ているイギリスでは、風力発電業界が発展・成長し続けています。

イギリスにおけるメガプロジェクトの検証海外事例から洋上風力発電の普及を考える

日本の自治体

我らが新潟は風力発電が盛んです。確かに、村上あたりから新潟市内に海岸線を通っていくと大型の風車が散見されます。あれ、結構圧倒されますね。

上記自治体の取組は「洋上風力発電」なので、さらに大規模な開発工事に発展していくものと考えられます。

既に事業として先発している国もある中なので、日本独自の技術力の発展などは考えづらいのかもしれませんが、再生可能エネルギー事業に遅れをとらないように、成功例が増えることを願うばかりです。

利回りは期待できるか

再生可能エネルギーの発電量を増やすためにも、風力発電に期待する声はそれなりにあるということですが、じゃあ、実際に投資に値するような利回りは期待できるのかという話をします。

買取価格が維持できれば高利回りが期待、できた

過去形ですが、2012年から2016年に登録された小型風力発電では、買取価格が55円/kWhで固定されています。将来的には20年間の固定買取期間(FIT)が終了し値下がりすることを考えると長期投資としての魅力は半減以下となります。

ちなみに、2020年の(陸上)風力発電の買取価格は18円/kWhとのことですので、今後も値下がりは考えられます。

どのエネルギーも買取価格での利回り維持は期待できませんが、仮に自分で利用することを考えたり、地域での利用を考えれば悪くはなさそうですけどね。

10%が維持できれば儲けもんか

投資という観点でいえば、風力発電では10%の利回りが期待できる、らしいです。いろんなサイトを眺めただけなので、根拠には乏しい情報ですが。これが5%くらいまで落ちてもまだ投資としては成り立つとも考えられます。

ただ、風力発電は環境に依存するので、安定して風量を維持できるかどうかは疑問です。イニシャルコストが高い上に、メンテナンスも必要、さらに機器の劣化により発電効率も影響を受けることを考えると、リスク面でも他のエネルギーよりも高いんじゃないかな、と思います。

投資以上の付加価値を考える

利回りで考えると、私と見解としては「今後下火」になると考えています。というのは、小型風力発電がうまくいけば家庭レベルの範囲に普及が期待でき、大型事業としての投資価値は下がる。つまり、投資するなら「メーカー」に対しての株式投資の方が堅調な気はする。

さらに、ZEH基準などで家庭内の省エネ効果が高まったり脱炭素に向けた取り組みで社会全体のエネルギー消費が抑えられる方向に舵が取られれば(逆にエネルギー転換のために電気は必要になりそうなだけど)、エネルギーの必要量(需要)が下がる、かもしれない。

ただ、世界各国に産業で立ち向かうなら、エネルギーを減らす=生産性を落とすことは考えづらいですけどね。エネルギー投資はやっぱり重要。

市民風車という考え方

風力事業への投資は、一般企業の株式投資とは異なり、公益性の高い投資だといえます。かつ、FITなど固定買取などの優遇措置もあるので、現在のところは利回りのいい投資とも言えます。

しかし、売電価格が安定し、かつ「各家庭での消費電力が実質ゼロになった」未来を考えると、風力発電投資の利回りは下がることを想定しなければなりません。

また、事業としての風力発電は設置する地域が利害を共有することも考えなければなりません。地熱発電ほどの大掛かりな開発ではないにせよ、地元住民にとって「害」となる事業であっては、長続きしません。

景観の変化や騒音などの「わかりやすい公害要素」はなるべく排除したいところですが、風車はどうしても「目につきやすい」上に「低周波音」が発生します。

このリスクをなるべく緩衝するためにも、ただの投資ではなく「地元市民を巻き込んだ市民風車となる事業」に発展すべきです。

環境創造における社会のダイナミズム風力発電事業へのアクターネットワーク理論の適川

風力発電における地域住民とのトラブル要因

- 騒音・低周波音

- 水質汚染

- 景観

- 野鳥保護・バードストライク

- シャドーフリッカー

コメント

「赤倉 温泉 赤倉 温泉」に関する最新情報です。

「赤倉温泉に行こうキャンペーン」が2026年3月1日から28日まで実施されます。この期間中、赤倉温泉の対象宿泊施設を利用する先着100名に、赤倉温泉スキー場の1日リフト券がプレゼントされます。また、先着順に漏れた利用客には1Day Passportまたは1日券の50%割引券が進呈されます。対象宿泊施設には、高原ホテル対山、木島屋、赤倉ホテルなどがあります。

https://www.niikei.jp/2062881/

「消防 消火 火災」に関する最新情報です。

倉敷市真備町で建物火災が発生し、消防が消火作業を行っています。火災は17日の午後4時前に発生し、近隣住民からの通報がきっかけでした。また、札幌市白石区でも工場火災があり、消火活動には22台の消防車が出動しています。さらに、札幌市西区ではアパートで火災が発生し、70代の女性が搬送される事態となっています。

https://article.auone.jp/detail/1/2/5/537_5_r_20260217_1771313062726018

「消防局 消防 大平」に関する最新情報です。

新潟市中央区で開催された「県消防職員意見発表会」において、新潟市消防局の大平紘史さんが最優秀賞を受賞しました。大平さんは、応急手当の普及を目的に学習用タブレットの活用を提案し、特に小学5年生向けの救命講習を家庭で振り返るミッションを親子で取り組む形で実施することを提案しました。この発表会は、地域の消防力や救命力の向上を目指して毎年行われており、今年は10人の消防職員が参加しました。

https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/778660

「消防 佐世保市 出動」に関する最新情報です。

2026年2月2日、佐世保市赤崎町で屋外の洗濯機が燃えているとの通報があり、消防隊が出動しました。火は建物にも燃え移ったとのことですが、消防隊は午後1時20分に鎮火しました。けが人の情報は報告されていません。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2440028

「ウィンドファーム 洋上 洋上 ウィンドファーム」に関する最新情報です。

戸田建設が日本初の浮体式洋上ウィンドファーム「五島洋上ウィンドファーム」の運転を2026年1月5日に開始しました。このプロジェクトはカーボンニュートラルの実現に向けた重要なステップであり、風車の特徴を身近なものと比較することで、一般の人々にそのスケール感や仕組みを直感的に理解してもらうことを目的としています。具体的には、風車の最大出力をデンキウナギ約3,500匹分、重さをアフリカゾウ約580頭分、高さを超高層ビル約50階分に例え、親しみやすい表現で広告を展開しています。広告は長崎市内と東京駅構内で行われ、特設サイトも設けられています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000052811.html

「雪崩 温泉 県道」に関する最新情報です。

2026年1月25日午前11時10分頃、新潟県妙高市関山の県道で雪崩が発生し、燕温泉に向かう幅6mの道が高さ最大約80cm、長さ100m以上にわたってふさがれました。妙高警察署によると、人的被害は確認されておらず、燕温泉へは別の道が通じているため、孤立している人はいないとのことです。

https://www.joetsutj.com/2026/01/25/160419

「パリ パリ 生まれ プロジェクト」に関する最新情報です。

パリ発の折りたたみヘルメットプロジェクトが終了間近です。このヘルメットは、携帯性と安心感を兼ね備えており、3秒で準備・片付けが可能です。また、家族で使い分けられるフィット感や、街乗りファッションに合うデザインも特徴です。さらに、machi-ya購入限定の新年お買い物応援キャンペーンも実施中です。興味がある方は、プロジェクト終了前に詳細を確認してください。

https://www.lifehacker.jp/article/machi-ya-plixi-end-889044/

「クーポン 実施 市民」に関する最新情報です。

新潟県燕市は、物価高騰に対する対策として全市民に5000円分のクーポンを配布することを発表しました。この「燕応援フェニックスクーポン(第8弾)」は、5月下旬から順次発送され、使用期限は12月31日までです。事業費は約3億7,000万円と見込まれています。また、水道料金の基本料金を6か月間全額減免し、低所得世帯には1世帯当たり2万円の給付金を支給するほか、子育て世帯には児童1人当たり2万円の応援手当も実施されます。これらの対策は、1月27日に開会される市議会臨時会で予算案が提出される予定です。

https://www.niikei.jp/2015873/

「記事 コスト コスト 高止まり」に関する最新情報です。

新築住宅の建築コストが依然として高止まりしていることが、建設物価調査会と国土交通省の最新の調査結果から明らかになりました。2025年12月の建設資材物価指数は全国平均で144.2となり、13ヵ月連続で上昇しています。特に東京では、土木部門のコンクリート使用量が多く、指数は前月比0.2ポイント、前年同月比4.6ポイント増の149.5に達しました。コスト上昇の主な要因は、窯業・土石製品や非鉄金属の価格上昇です。

https://www.housenews.jp/executive/34478

「metro metro vision tokyo」に関する最新情報です。

平和不動産株式会社は、東京メトロのデジタルサイネージ「Tokyo Metro Vision」において、日本橋兜町・茅場町の魅力を発信する映像の放映を2026年1月5日から開始しました。この取り組みは、地域の街づくりを推進する目的で行われており、東京メトロを利用する多くの人々に向けて、兜町・茅場町の独自の魅力や体験を紹介しています。映像は平和不動産の公式YouTubeチャンネルでも公開されており、視聴者に新たな街の魅力を伝えることを目指しています。また、平和不動産は、金融マーケットの中枢機能を担う証券取引所ビルのオーナーとして、地域の場づくりに貢献してきた歴史があります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000024148.html

「自治体 cfci 子ども」に関する最新情報です。

神奈川県相模原市は、2025年12月26日付で「ユニセフ日本型子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)」の候補自治体として承認されました。今後2年間で、子どもの権利を実現するための庁内の仕組みを構築し、施策の整合性を図ることを目指しています。現在、日本では6つの自治体が実践自治体として認定され、相模原市を含む4つの自治体が候補自治体として準備を進めています。この事業は、子どもをまちづくりの主体とし、すべての子どもと若者が幸せに生活できる環境を整えることを目的としています。相模原市は、2015年に「相模原市子どもの権利条例」を制定し、子どもの権利保障に向けた施策を進めてきました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002634.000005176.html

「洋上 ウィンドファーム 洋上 ウィンドファーム」に関する最新情報です。

国内初の浮体式洋上ウィンドファーム「五島洋上ウィンドファーム」が2026年1月5日より商用運転を開始しました。このプロジェクトは、再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に基づき、経済産業大臣と国土交通大臣から認定を受けた国内初の案件です。発電所は、戸田建設株式会社が設計・施工を行い、ハイブリッドスパー型浮体を採用しています。発電設備は16.8MWの出力を持ち、風車は8基設置されています。プロジェクトには地元企業も多く参加しており、地域経済への貢献が期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000052811.html

「洋上 ウィンドファーム 洋上 ウィンドファーム」に関する最新情報です。

国内初の浮体式洋上ウィンドファーム「五島洋上ウィンドファーム」が2026年1月5日に商用運転を開始しました。この発電所は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に基づき、経済産業大臣と国土交通大臣から認定を受けた国内初のプロジェクトです。発電設備は16.8MW(2.1MW機×8基)で、戸田建設が設計・施工を担当し、ハイブリッドスパー型浮体を採用しています。プロジェクトには多くの地元企業が参画しており、今後の運転管理にも地元企業が関与する予定です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000139670.html

「温泉 村杉 村杉 温泉」に関する最新情報です。

村杉温泉(阿賀野市)は、国内屈指のラジウム温泉を有し、ウェルネスの聖地として注目を集めています。この温泉地は、古くからの湯治場としての歴史を持ち、近年では「新・湯治」のコンセプトのもと、温泉入浴だけでなく、周辺の自然や文化、食を活かした多様なプログラムを提供しています。特に、ラジウム温泉の健康効果が学術的に証明され、血流や血圧に良い影響を与えることが明らかになっています。村杉温泉は、2016年に「国民保養温泉地」に指定され、地域の健康と観光振興に寄与する取り組みが進められています。今後も、村杉温泉はウェルネスの中心地としての役割を強化していく見込みです。

https://www.niikei.jp/1560954/

「住宅 消防 ケガ」に関する最新情報です。

岐阜県本巣市で27日に発生した火事により、住宅が全焼し、周辺の4軒にも一部延焼しました。火元はストーブで、住人と消火活動にあたった消防隊員の計3人がケガをしました。この火事は、住人との連絡が取れない状況が続いており、今後の調査が求められています。

https://article.auone.jp/detail/1/2/5/499_5_r_20251227_1766827066860356

「ファンド fusion helical」に関する最新情報です。

イークラウド株式会社は、ミドル・レイターのスタートアップに特化した個人向け会員限定ファンド「イークラウドNEXT」を2025年12月25日から募集開始します。このファンドは、核融合エネルギーの実用化を目指す日本のスタートアップ「Helical Fusion」に投資する予定です。イークラウドNEXTは、近い将来のIPOを計画している成長企業を対象とし、個人投資家に新たな投資機会を提供します。フュージョンエネルギー産業は、官民を挙げた産業化の動きが加速しており、社会実装に向けた提言も行われています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000054017.html

「温泉 大糸 スタンプ」に関する最新情報です。

「大糸線『鉄道×温泉』湯めぐり手形スタンプラリー」が開催中です。このイベントは、新潟県糸魚川市から長野県大町市までのJR大糸線を利用し、沿線の温泉施設に設置されたスタンプを集める企画です。参加者はスタンプを集めて応募すると、抽選で100名にオリジナル温泉グッズがプレゼントされます。対象の温泉施設は全14箇所で、冬の温泉と列車の旅を楽しむ絶好の機会です。詳細は糸魚川市のウェブサイトで確認できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000495.000090796.html

「自治体 cfci 子ども」に関する最新情報です。

静岡県磐田市は、2025年12月9日付で「ユニセフ日本型子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)」の候補自治体として承認されました。今後2年間で、子どもの権利を実現するための庁内横断的な仕組みを構築し、実践自治体の承認を目指します。現在、日本では6つの自治体が実践自治体として活動しており、磐田市を含む2つの自治体が候補自治体として認定されています。

磐田市は、子どもをまちづくりの主体とし、意見を反映させるための「磐田市こどもの権利と笑顔約束条例」を施行しました。この条例策定には、子どもや保護者の意見を聴取するためのワークショップやアンケートが活用され、さらに「こども・若者会議」も設立されています。これにより、すべての子どもと若者が幸せな生活を送ることができるまちづくりを目指しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002629.000005176.html

「消防 建物 午後」に関する最新情報です。

岡山市南区藤田錦六区で、午後3時ごろに建物火災が発生しました。消防が出動し、消火作業を行った結果、午後4時5分に鎮火しました。

https://article.auone.jp/detail/1/2/5/537_5_r_20251208_1765178272102709

「温泉 妙高 泉質」に関する最新情報です。

妙高高原温泉郷(新潟県妙高市)は、日本百名山の妙高山の山麓に位置し、「妙高七五三の湯」として知られています。この温泉郷は、七つの温泉地、五つの泉質、三つの湯色を持ち、標高や源泉の違いによって多様な泉質や効能が楽しめるのが特徴です。温泉ソムリエ発祥の地でもあり、訪れる人々は肌質や体調に合わせて最適な温泉を選ぶことができます。

泉質は、単純温泉、塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、硫黄泉の五種類で、湯色は透明、白濁、赤褐色、さらには黒泥湯も存在します。特に、硫酸塩泉と炭酸水素塩泉を含む「肌美人の湯」として知られる温泉もあり、美肌効果が期待できます。各温泉地には、赤倉温泉や池の平温泉、妙高温泉、杉野沢温泉、燕温泉などがあり、それぞれ独自の魅力を持っています。

https://www.niikei.jp/1932403/

「電力 需要 2030」に関する最新情報です。

Gartnerの予測によれば、世界のデータセンターにおける電力需要は2030年までに980TWhに達し、現在の2倍になる見込みです。特に、AIサーバの急増がこの需要を牽引しており、2025年にはデータセンター全体の電力使用量の21%をAI最適化サーバが占め、2030年には44%に達するとされています。日本では再生可能エネルギー証書が普及しているものの、高電力設備や環境対策の遅れが課題となっています。全体として、AI関連のワークロードの増加がデータセンター運用の構造を変えつつあることが浮き彫りになっています。

https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2511/21/news033.html

「earth earth power power」に関する最新情報です。

総合動力メーカーのWillbe(ウィルビー)は、「Earth POWER」ブランドのポータブル発電機「EF1600iS INVERTER」と「EF2000iS INVERTER」を新たに発売しました。

「EF1600iS INVERTER」は、コンパクトなサイズ(280×490×445mm)で、乾燥重量は20kg。定格出力は1,600VAで、並列運転により最大3,000VAの出力が可能です。一方、「EF2000iS INVERTER」は、軽量なアルミダイキャストフレームを採用し、定格出力は2,000VA。こちらも並列運転により最大3,800VAの出力が実現できます。どちらのモデルも優れた可搬性を備えています。

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/2063773.html

「市民 イタリア 学ぶ」に関する最新情報です。

新潟県長岡市で開催された市民オープン講座「まちの魅力を世界に伝えるには?」では、イタリアのまちづくりの事例を通じて地域の魅力を発信する方法が議論されました。多くの市民や関係者が参加し、近隣自治体との連携の重要性が強調されました。講座では、具体的な写真を用いて実際の事例が紹介され、イタリアの取り組みから学ぶべき点が多いとの意見が示されました。

https://www.niikei.jp/1882329/

「島根県 住宅 消防」に関する最新情報です。

島根県内の公営住宅管理を行う島根県住宅供給公社が、過去10年間に115の団地で消防訓練を一度も実施していなかった問題に対し、島根県から業務改善命令を受けました。消防法では、収容人数が50人以上の建物に対して定期的な消防訓練が義務付けられていますが、実施されていなかったことは「入居者の安全確保や被害拡大防止の観点から極めて不適切」とされました。公社の理事長は認識不足を謝罪し、今後は早急に訓練を実施する意向を示しています。

https://news.ntv.co.jp/n/nkt/category/society/nk8784d1da9fed4ae39d3fb65675ecd7ed

「法令 基準 建築」に関する最新情報です。

TAC株式会社は、2025年11月5日に「2026年度版 建築基準関係 法令集」を発売しました。この法令集は、建築士試験受験者向けに特化しており、見やすさや使いやすさを重視して編集されています。特に充実した脚注が特徴で、受験生が条文を理解しやすくなっています。また、条文検索のしやすさを追求したレイアウトや、マーキングしやすい用紙設計が施されています。

さらに、TACは法令集の線引き集を無料でPDF形式で提供しており、線引き作業が理解を深め、得点向上につながるとしています。加えて、インデックスシールに関する緊急動画も公開され、試験におけるインデックスシールの取り締まりが厳しくなることが伝えられています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001737.000021078.html

「クマ 日本 イギリス」に関する最新情報です。

イギリス政府は、日本を訪れる自国民に対し、クマに注意するよう呼びかけています。特に、山間部や森林地帯でのクマの目撃情報や襲撃件数が増加していることを受け、旅行者には以下の4つの注意事項が示されています:1) 訪れるエリアの野生動物について調べること、2) クマが出没する地域では一人で行動しないこと、3) 食べ物やゴミを放置しないこと、4) クマを見かけたら地元当局に報告すること。日本国内では、特に東北や北陸地方でクマによる被害が深刻化しており、最近では東京都内でも目撃例が増えています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_690313e4e4b017cd270ef3d2

「市民 イタリア 学ぶ」に関する最新情報です。

新潟県長岡市で開催された市民オープン講座「まちの魅力を世界に伝えるには?」では、イタリアのまちづくりに関するヒントが紹介されました。多くの市民や関係者が参加し、実際の事例を基にした講演が行われました。講師は「近隣自治体同士の連携が必要」と強調し、イタリアの取り組みから学ぶべき点が多いと述べました。

https://www.niikei.jp/1882329/

「紅葉 温泉 高原」に関する最新情報です。

新潟県妙高市では、10月中旬から下旬にかけて紅葉シーズンが到来し、多くの観光客が訪れています。笹ヶ峰高原では、モミジやカエデなどが色づき、ハイキングが人気です。苗名滝は落差55メートルの美しい滝で、周囲の紅葉とのコントラストが見事です。関温泉周辺の不動滝や燕温泉の惣滝も紅葉の名所として知られ、特に惣滝からの眺めは絶景です。また、妙高杉ノ原スキー場のゴンドラからは、色づいた山々を楽しむことができます。いもり池では、紅葉が水面に映り込み、写真愛好家に人気のスポットとなっています。全体として、妙高の秋は紅葉、温泉、滝、ゴンドラが一体となった多彩な魅力を提供しており、観光客にとって安全に楽しめる環境が整っています。

https://www.niikei.jp/1861754/

「パッケージ 自治体 運用」に関する最新情報です。

株式会社イマクリエは、新潟県糸魚川市において「exaBase 生成AI for 自治体運用パッケージ」の提供を開始し、LGWAN環境での運用を正式にスタートしました。このパッケージは、全国50以上の自治体に導入され、次年度継続率は100%と高く評価されています。導入自治体からは、導入後すぐに使えること、運用の負担が少ないこと、予算やセキュリティ面での安心感が求められています。イマクリエは、テレワークを活用したアウトソーシングやコンサルティング事業を展開し、自治体や企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000047071.html

「温泉 湯治 村杉」に関する最新情報です。

村杉温泉(阿賀野市)は、国内屈指のラジウム温泉を有する温泉地であり、最近では「ウェルネスの聖地」として注目を集めています。この温泉地は、歴史的な背景を持ち、足湯や飲泉施設も整備されています。2024年には、ラジウム温泉の健康効果に関する研究が発表され、血圧低下や血流改善の効果が確認されました。

村杉温泉を含む五頭温泉郷は、2016年に「国民保養温泉地」として指定され、温泉だけでなく自然や文化、食を活かした「新・湯治」のプログラムが推進されています。この取り組みは地域の企業や団体との連携によって進められ、村杉温泉はその先駆けとなっています。新たな湯治の概念を通じて、訪れる人々の心身の健康を促進することを目指しています。

https://www.niikei.jp/1560954/

「クマ 被害 市民」に関する最新情報です。

新潟県長岡市で、クマから身を守るための「クマ被害防止対策学習会」が10月9日に開催され、市民15人が参加しました。この学習会では、ツキノワグマの生態や防御姿勢、クマスプレーの使い方などが教えられました。講師の鈴木暁慈朗さんは、クマの行動習性や基本的な対策(生ゴミの管理や音を出すこと)についても説明しました。参加者は実演を通じて身を守る方法を学び、特に79歳の男性は実際の対処法を学べたことに安心感を示しました。長岡市はクマの出没報告が多く、今後も市民との協力を通じて啓発活動を続ける方針です。

https://www.niikei.jp/1842377/

「クリ おいしく おいしく 自作」に関する最新情報です。

この記事では、秋の味覚である「クリご飯」をおいしく自作するためのポイントが紹介されています。クリ料理の最大のハードルを越えるためのカギは意外にもシンプルで、特においしいクリを見分けるコツが重要です。また、クリは低温で保存することで糖度が上がり、より美味しくなることが説明されています。保存方法や選び方に注意を払うことで、ホクホクとした香り豊かなクリご飯を楽しむことができるでしょう。

https://toyokeizai.net/articles/-/912041?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「乗用車 乗用車 標識 標識」に関する最新情報です。

南魚沼市で10月16日、80歳代の女性が運転する軽乗用車が標識に衝突する事故が発生しました。女性は事故後に意識不明となり病院に搬送されましたが、17時52分に死亡が確認されました。死因は大動脈解離とされています。同乗していた男性にはけがはありません。警察は事故の詳細について捜査を進めています。

https://www.niikei.jp/1850227/

「クマ 市民 被害」に関する最新情報です。

新潟県長岡市で10月9日、クマから身を守るための「クマ被害防止対策学習会」が開催され、市民15人が参加しました。参加者は、ツキノワグマの生態や防御姿勢、クマスプレーの使い方を学びました。講師の鈴木暁慈朗さんは、クマがエサを求めて広範囲を行動することや、良い餌場に執着する習性を説明し、基本的な対策として生ゴミの管理や音を出すことの重要性を強調しました。参加者は実際の防御姿勢やクマスプレーの使用方法を実演を通じて学び、安心感を得た様子でした。長岡市は県内でもクマの出没報告が多く、今後も市民と連携して対策を進める方針です。

https://www.niikei.jp/1842377/

「事業 おけ 転換」に関する最新情報です。

川崎事業所の水素混焼ガスタービン導入事業が、経済産業省の「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業」に採択されました。この事業は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、都市ガスと水素を燃料とするガスタービンへの転換を目指しています。川崎事業所では、現在石油コークスを主燃料とした自家発電設備を持ちますが、そのうちの1系統を廃止し、2030年第1四半期に新しいガスタービンの運転を開始する予定です。この取り組みにより、2030年までにGHG排出量を2013年比で30%削減する目標の達成に寄与することが期待されています。また、川崎事業所で発電された電力は、半導体材料の製造拠点にも供給され、環境性能の向上と競争力の強化が図られます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000102176.html

「事業 共同 取得」に関する最新情報です。

大阪ガスと大和エナジー・インフラは、再生可能エネルギー事業に関する覚書を締結し、共同で京都府にある稼働済みの太陽光発電所を取得しました。この発電所は2017年に商業運転を開始し、発電容量は約2.5万kWです。両社はこの共同取得を契機に、さらなる再エネ発電所の取得と開発に取り組む方針です。また、大阪ガスは再エネ発電所の運営・管理の実績を活かし、大和エナジー・インフラの金融力と技術力を組み合わせて、発電所のバリューアップと長期的な安定供給を目指します。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000139670.html

「消防 訓練 海保」に関する最新情報です。

2025年9月27日、上越海上保安署は直江津港で海上保安庁の潜水士と上越市、柏崎市、糸魚川市の3つの消防の潜水隊員による初の合同潜水訓練を実施しました。約60人が参加し、海中捜索や救助活動を行い、大規模な水難事故に備えた連携を確認しました。訓練では、酸素ボンベなしの遠泳や障害ドルフィン、平行捜索、環状捜索などが行われ、参加者は互いに捜索方法やロープ信号について意見交換しました。海保の坂田船長は、消防との連携が重要であると強調し、今後も訓練を継続していく意向を示しました。消防隊員も訓練の充実を評価し、今後の活動に活かしたいと述べました。

https://www.joetsutj.com/2025/09/28/163532

「エネ 風力 洋上」に関する最新情報です。

タイトル「再エネって本当にいいの?」では、浮体式洋上風力発電が五島地域の水産業や雇用を活性化させた「五島の奇跡」について紹介されています。2025年の夏、日本は過去最多の猛暑日を記録し、気候変動の影響が深刻化しています。国連の「1.5度の約束」が危機的な状況にある中、再生可能エネルギーの導入が期待されています。

特に、スコットランドの成功事例を参考にしながら、日本の輪島地域では漁業組合と連携し、浮体式洋上風力発電の導入を進めています。このように、再エネビジネスは地域との協力が重要であり、企業だけでなく国のサポートも必要です。一方で、北海道釧路では太陽光パネル設置による環境破壊の問題も浮上しており、持続可能なビジネスモデルの構築が求められています。

https://gendai.media/articles/-/158114

「エネ 風力 洋上」に関する最新情報です。

タイトル「再エネって本当にいいの?」では、浮体式洋上風力発電が五島地域で水産業や雇用を活性化させた「五島の奇跡」を紹介しています。2025年の猛暑日が過去最多を記録し、日本の年平均気温が上昇している中、再生可能エネルギー(再エネ)の重要性が強調されています。再エネは、CO2を排出する化石燃料に依存しない持続可能なエネルギー源として期待されており、特にスコットランドの成功事例が参考にされています。輪島では漁業組合と連携し、浮体式洋上風力の導入を模索しており、地域と国のサポートが重要であることが示されています。再エネビジネスは地域の発展と環境保護を両立させる鍵であるとされています。

https://gendai.media/articles/-/158114

「温泉 湯治 村杉」に関する最新情報です。

村杉温泉(阿賀野市)は、国内屈指のラジウム温泉を有し、近年「ウェルネスの聖地」として注目を集めています。この温泉地は、古くからの湯治場であり、7軒の宿泊施設と公衆浴場を備えています。近年、団体旅行の減少に伴い、ウェルネスツーリズムが多様化し、「新・湯治」というコンセプトが提唱されています。この新しいアプローチでは、温泉入浴だけでなく、自然や文化、食を活かしたプログラムが提供され、心身の健康を促進します。

村杉温泉は、国宝級のラジウム泉として、多くの研究者から注目を受けており、2024年にはその健康効果に関する研究結果が発表されました。今後も、村杉温泉は医学的な観点からも注目され、ウェルネスの聖地としての役割を果たしていくことが期待されています。

https://www.niikei.jp/1560954/

「温泉 湯治 村杉」に関する最新情報です。

村杉温泉(阿賀野市)は、国内屈指のラジウム温泉を有し、近年ウェルネスの聖地として注目を集めています。この温泉地は、歴史ある「古(いにしえ)の湯治場」として知られ、7軒の宿泊施設や公衆浴場、足湯、飲泉施設が整備されています。近年の「新・湯治」コンセプトは、温泉入浴だけでなく、自然や文化、食を活かした多様なプログラムを提供し、心身の健康を促進することを目指しています。

村杉温泉は、国宝級のラジウム泉として多くの学者に研究されており、2024年にはその健康効果に関する研究成果が発表されました。具体的には、ラジウム温泉浴が血管機能や自覚的体感に良い影響を与えることが示されています。2016年には「国民保養温泉地」として指定され、地域の産官学連携による取り組みが進められています。今後も村杉温泉は、医学的な観点からも注目され続けるでしょう。

https://www.niikei.jp/1560954/

「温泉 湯治 村杉」に関する最新情報です。

村杉温泉(阿賀野市)は、国内屈指のラジウム温泉を有し、近年「ウェルネスの聖地」として注目を集めています。この温泉地は、古くからの湯治場として知られ、7軒の宿泊施設と公衆浴場を持ち、足湯や飲泉施設も完備しています。近年、団体旅行が減少する中で、ウェルネスツーリズムが多様化し、「新・湯治」というコンセプトが提唱されています。この新しいアプローチでは、温泉入浴だけでなく、自然や文化、食を活かしたプログラムを通じて心身の健康を促進します。

村杉温泉は、国民保養温泉地としても指定され、地域の産官学連携による取り組みが進められています。また、ラジウム温泉の健康効果についての研究も進行中で、血流や血圧に良い影響を与えることが明らかになっています。今後も村杉温泉のラジウム泉は、医学的な観点からも注目されることでしょう。

https://www.niikei.jp/1560954/

「ファンド バンカーズ 外貨建て」に関する最新情報です。

貸付型クラウドファンディング「Bankers(バンカーズ)」は、2025年5月26日に外貨建て定期元本償還型ファンドの新規募集を開始しました。運営会社の株式会社バンカーズは、これまでに1100億円を超えるファンドを提供しており、投資家からの為替リスクに対応した外貨建てファンドに関する要望に応える形で新たなファンドを提供することとなりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000065796.html

「トンネル 照明 規制」に関する最新情報です。

北陸自動車道の朝日インターチェンジから能生インターチェンジ間で、トンネル照明の更新工事が行われるため、6月2日から8月8日まで終日車線規制が実施される。対象となるのは市振トンネル、平牛トンネル、鬼伏トンネルの3つで、工事はナトリウム照明からLED照明への更新を含む。規制は土日祝日も含めて昼夜連続で行われる。

https://www.niikei.jp/1574258/