エネファームを躊躇なく購入できる人生が良かった。私はコストの面から家庭用燃料電池であるエネファームの搭載は見送りましたが、世の中はどう考えても「再生可能エネルギーを取り入れる」方向に動いています。

今後、電気代は高くなると考えると、自分たちで使う分の電気は自分たちで創らないといけない世の中になりそうですね。

家づくりのエネルギーシリーズと称して、地熱発電、地中熱利用、太陽熱、風力発電と取り上げてきました。ただ、私が本気で注目しているのは「水素発電」に他なりません。

水素がクリーンなエネルギーだというのは有名ですが、なぜエネルギーとして水素がここまでもてはやされているのか、この辺りのことを解説していきます。

家庭用燃料電池とは

燃料電池について、とりあえず知っておいても困らないくらいの情報をお届けします。

燃料電池とは

まず、簡単に燃料電池について説明します。

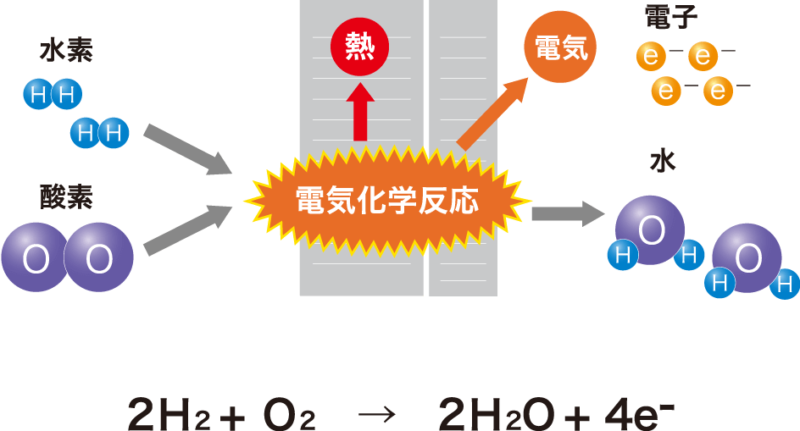

燃料電池とは、水素と酸素を化学反応させて電気を発電する装置です。

乾電池のように電気を貯めるものではなく、電気を作り出すことができるので発電機に近いものえすが、電池と名前がついています。

酸素は空気中に存在するのでこれを利用し、水素は天然ガスやメタノールを改質して作ったり電気を利用して電気分解で水素を作ります。また、バイオマスを利用して水素を生産する技術も開発されている。

つまり、基本的には改質する素材となるものが必要になります。天然ガスが利用できることもあり、現在がガス会社と連携してエネファームなどの商品開発に繋がっています。

さらに特徴的なポイントは、水素と酸素が反応して電気ができるときに熱も生じること。この熱すら無駄なく利用するために給湯システムと連携して省エネ効果を高めています。

燃料電池は、なぜ注目されているのか

昨今、燃料電池を含めて水素が注目されているのは「社会的な要因として再生可能エネルギーを作る必要性が増したこと」と、水素自体の性質が「再生可能エネルギーとして優れていること」が考えられます。

さらに必要性が高まる時代へ

まずは、水素だけではなく「再生可能エネルギー」を利用することが社会的に求められています。

日本の現状を言えば、日本のエネルギーの9割が化石燃料、つまり輸入に頼っています。国内だけで生産できるエネルギーの割合が低く、他国への依存度が高いので「何かあったときに価格を釣り上げられると自活できない」というわけです。

地球環境問題の影響もあります。先日、当サイトでも「パリ協定は家づくりに関係するのか」という記事を書きましたが、詳細は省きますが世界的に「脱炭素社会」を目指すことで、互いの経済発展を牽制しつつ、かつビジネスの新しい価値を創生しようとしています。もちろん、地球が良くなる方向性での新しい国際競争なので、切磋琢磨することが望ましいと思います。

これまでの「地球温暖化危ないから、頑張れるやつは頑張れよ」という政策ではなく、「頑張らないと国際的な立場が危うくなるよ」という実効性の高いものに変わってきているわけです。

ちなみに、水素自体はクリーンなエネルギーですが、「水素を作り出す」際に「電気」を使ったり、あるいは化石燃料を使用することもあり、「トータルでの脱炭素効果」に関してはまだまだ課題が多いのですが、後述します。

なぜ、水素なのか

水素である理由は以下の通り

- 簡単に作れる

- たくさん作れる

- どこでも作れる

- CO2を出さない。

- 日本に技術的な優位性がある

簡単に言えば、「どこにでもあるエネルギー」ということ。かつ「クリーンなエネルギー」であることが考えられます。

日本の事情で言えば、開発を続けてきた分野であり、すでに「エネファーム」として家庭用燃料電池として販売されていたり、TOYOTAのMIRAIをはじめとする水素自動車の開発も進められています。

日本は水素関連(燃料電池)の特許数が世界1位。これまでの投資を無駄にしないためにも、燃料電池においては世界で飛び抜けたいという狙いがあります。

燃料電池は、家庭利用におすすめなのか

日本の事情を考えると、水素インフラを進めていくメリットは十分にあります。

開発を進めるためには、どこかのタイミングで商品化されたものを国民が消費して経済サイクルの中に放り込む必要がありますが、このタイミングを伺っている段階と言えると思います。

ただ、その「水素化への第一歩」を推し進めるのは、やはり政治の仕事になります。水素利用が現実化するためには「水素インフラ」が整う必要がありますが、そのためには国民の理解が必要。一方で、国民としては「水素って聞くけど、実際に使っているところは見たことがない」というのが現状。

田舎に住んでいると、水素使っているところなんか見たことないけどね。電気自動車の方が想像しやすいんだけどな。

国民が犠牲になって「水素社会の実験台」になることはないと思いますが、ひとつ、知識を蓄えて「水素、結構いいかも!」くらいの認知を増やすことが大事。そのためには、インフラ整備を進めること、つまり、政治の信頼感が大事。

ここで政治についてとやかく言いませんが、選挙の決め手にかけるときに、ふっと水素のことを思い出して「未来に向けて動き出せる人がいいな」とかの基準があってもいいな、と思います。

巧妙な水素ステマでした。

当サイトとしては、エネルギーとしてはすごく優秀なので「エネファーム」などの燃料電池に興味がある方で、資金に余裕があるなら置いてみるのがいいのかなと思います。

今、設備としての価格はだいぶ抑えられてきているのと、太陽光などと合わせて本気で「ゼロエネルギー」を目指していい時代になったな、と感じることが多くなったので。

燃料電池の用途

燃料電池は、家庭用の発電機のような役割も果たしますが、現在は自動車や船舶などの駆動源としての利用についても開発が進められています。

家庭用燃料電池

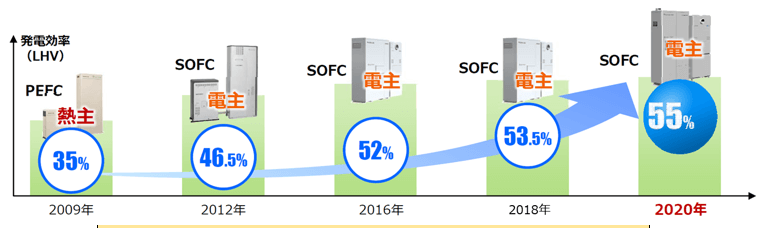

家庭用燃料電池は、すでに話題にも出ましたが、既存のガスインフラを利用した「エネファーム」が販売され、2019年には30万台を突破し、2030年には530万台まで普及することを目標としています。

2012年には「エネファームTypeS」も販売され、多様な選択ができるようになったこと、加えてさらに2020年にも新機種が出ており、補助金なども出やすいのでようやく「買えるな」と思えるようになってきました。

後述しますが、天然ガスを利用するということは完全な「脱炭素」とはなりません。ただ、現状で対応可能な「省エネ効果」としてエネルギー変換効率が非常に高いこと、かつすでにあるガスインフラを利用してどの家庭にも設置しやすいメリットなどもあります。

「脱炭素」は社会全体のトータルで考えないといけないから、水素の作り方でCO2が排出されたら仕方がないけど、じゃあ新しい設備を作るために結局大量のエネルギーを利用しても仕方がないので、「あるものは利用して、できることからやる」という点で、エネファームはいいんじゃないかな、と思います。

少し長くなりましたが、当サイトの結論としては「販売価格が見合うようになってきたので、エネファームはお勧め」とします。普及した方が社会のためになりそうですし。

「節約は気持ちじゃなくシステムに組み込め」と当サイトで話しましたが、省エネに関しても「頑張ろう」という気持ちじゃなくてシステムに導入して任せるのが一番かもしれません。

FCVとは

FuelCell Vehicle、つまり燃料電池ではしる自動車のことです。水素を利用した燃料電池の関門でもあり、最終系とも言えるのがFCVの普及と言えます。

電気自動車は蓄電池の発展により実用化と言えるところまで来ています。しかし、化石燃料から脱却して再生可能エネルギーだけで車を走らせる場合、充電式の電気自動車ではトラック・トレーラーなどの巨大な自動車を動かすにはパワー不足、また劣化の問題も考えると物流を支える自動車としては心許ない。

将来的なことを見通せば、水素を直接補給して燃料とするFCVの完成により、多大なCO2を放出していたガソリン車と置き換わるようにして、脱炭素社会の幕開けと言えるのがFCVの普及だと言えます。

燃料電池の仕組み

すでに簡単に説明しましたが、燃料電池は水素を燃料に電気エネルギーを作り出します。この辺り、いまいちわからないという方もいらっしゃるかと思いますし、自分の勉強にもなるので簡単にまとめておきます。

水素が電気になる理由

水素が電気になる機序を知るためには、MEA(電極接合体)について知っておくことが大事とのことです。

- 水素極に燃料となる水素が供給

- 水素イオンと電子に分解(⇒ H2→2H++2e-)=酸化反応

- 水素イオンはPEM(固体高分子膜)中を通って酸素極へ。

- 電子による発電(外部回路を経由)

- 電子は酸素極へ

- 酸素極で酸素(空気)と水素イオン、電子が反応して水になる(⇒4H++O2+4e-→2H2O)=還元反応

このように水素極と酸素極で、酸化反応と還元反応を別々に行うことで電気を取り出しています。

http://www.space-device.com/fc1-setsumei.html

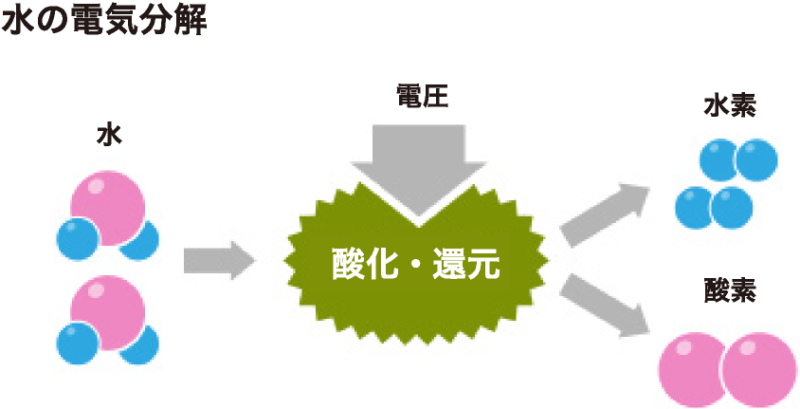

水素ができる電気分解

逆に、水に電圧をかけることで水素ができます。この反応は「水素を作る」工程として知っておくべきですが、加えて「水素を電気を貯蔵するタンク」としての役割を考える上でも便利です。

燃料電池の方式

ついでに、燃料電池の電解質素材によって以下のような種類があります。

- 固体高分子形燃料電池(PEFC)

- りん酸形燃料電池(PAFC)

- 溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)

- 固体酸化物形燃料電池(SOFC)

| 項目 | 固体高分子形燃料電池 | りん酸形燃料電池 | 溶融炭酸塩形燃料電池 | 固体酸化物形燃料電池 |

| 電解質材料 | 固体高分子膜 | りん酸水溶液 | 溶融炭酸塩 | ジルコニア系セラミックス |

| 運転温度 | 70~90℃ | 180~200℃ | 600~700℃ | 700~1,000℃ |

| 発電効率(HHV) | 30~40% | 35~42% | 約40~50% | 約40~65% |

| 想定出力 | ~100kW | ~1,000kW | 100~100,000kW | ~100,000kW |

| 想定用途 | 家庭用、小型業務用 自動車用、携帯端末用 | 業務用、工業用 | 工業用、分散電源用 火力代替 | 家庭用、業務用、工業用 分散電源用、火力代替 |

ポイントとしては「運転温度」の高さ。SOFCは高熱を利用して「給湯」も行い、省エネ効率を高めるメリットに転換しています。

水素を家庭で使う方法

水素は実は保存が難しい気体です。水素を直接利用する場合には、輸送方法や保管方法が確立した設備を使用する必要があります。

現在のところ、家庭用燃料電池は都市ガスから水素を取り出す方法を用いています。

天然ガスを利用する場合、化石燃料を利用しているために炭素(二酸化炭素や一酸化炭素)が発生します。

脱炭素社会を目指す、という名目の場合、天然ガスを利用すると削減効果はあるものの、根本的な解決にはならないという点には注意が必要ですね。

ただ、天然ガスを利用する場合は、都市ガスのインフラをそのまま使い続けることができるので、接続できる燃料電池さえ用意できれば一般家庭でも安定して水素発電が可能というのは大きなメリットだと言えます。

燃料電池とは|パナソニック

水素の作り方を工夫する

ここからは水素の作り方・供給方法についての話をしていきます。

水素社会の課題について

フェーズ1

水素社会は段階的に進められていくのですが、「まずは使えるものを世に出す」ことから始まります。これは、「エネファーム」や「燃料電池自動車」の開発によってある程度達成できた目標だと言えます。普及面では課題は残りますが、これは政治で対策することであり、我々が考えるべきことは次の段階に進む時です。

| 普及目標 | 2020 年頃 | 2025 年頃 | 2030 年頃 |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 140 万台 | – | 530 万台 |

| 燃料電池自動車(FCV) | 4万台 | 20万台 | 80万台 |

| 水素ステーション | 160箇所程度 | 320カ所程度 | – |

フェーズ2

フェーズ2では「水素を安定して作る」ことが課題に挙げられます。というわけで、ここからは水素供給の技術的な話をしていきます。

大規模な水素供給システムの確立

2030年頃 未利用エネルギーから製造した水素を海外から供給する水素サプライチェーン確立を目指します。水素供給コスト目標として、2020 年代後半に30 円/Nm3程度(※プラント引き渡し価格)での水素の供給を目指します。水素発電の本格導入

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen/efforts/

2030年頃に発電事業用水素発電の本格導入開始を目指します。

30円/Nm3の水素がプラントに引き渡しされるもとで、発電コストとしては17円/kWhを下回ることを目指します。

フェーズ3

先にフェーズ3の話もしておきます。

CO2フリー水素供給システムの確立段階と位置づけます。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen/efforts/

安価で安定的に、かつ低環境負荷で水素を製造する技術(再生可能エネルギー由来水素製造やCCS)を組み合わせ、トータルでのCO2フリー水素供給システムの確立を目指します。

簡単に言えば、CO2にも配慮して、ゼロを目指しましょうというもの。脱炭素社会の実現ですね。現在がフェーズ1の途中なので、やはり今はエネファームなどの排出CO2に関しては「ゼロ」よりも「削減」を考えて段階的に省エネ効果を高めるのが良さそうです。

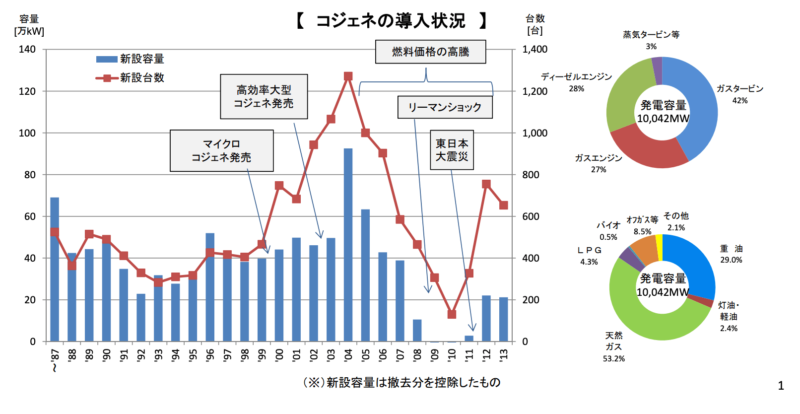

コジェネってなんだ?

当たり前のように燃料電池としてエネファームを登場させましたが、コージェネレーションシステムについて簡単に説明しておきます。

コージェネレーションシステム(熱源供給)とは、天然ガスや石油、LPガスなどを燃料として発電するとき、発電の際に発生する熱に関しても利用するシステムのことを言います。

エネファームの場合は「給湯」のために使うお湯として利用します。他にも冷暖房として利用したり蒸気や温水を農業や工業に利用する方法も考えられています。

発電事業はどうしても大掛かりになりがちなので、大量の排熱が生じます。この廃熱を上手に利用するためには、「まちづくり」として生活・生産の場を計画的に配置しながら、エネルギーを無駄なく利用する方法を考えることが重要です。

エネファームの登場により、家庭で完結できるコジェネが利用できるようになりました。

水素を太陽光で分解する

パナソニックは「水素」を家庭で簡単に作れる方法を開発中です。

- 利用する「ニオブ系窒化物触媒」は資源料が豊富

- 家庭の屋根などに搭載できるようなサイズ感

- シンプルな手法で低コスト化が見込める

天然ガスではない水素取り出し方法

現在は、既存インフラの関係もあって「天然ガス」の利用が一般的です。ただ、水素に関しては地球上に最も存在する素材とも言えるので、これまで見逃されていた資源が活用できる方法としても注目されています。

褐炭の利用

低品質な石炭で、輸送が困難なことから世界でもほとんど利用されていないが、この褐炭を利用することで水素コストを大きく下げることができる。

水素の輸送・貯蔵方法

- 現在は、気体状態の800分の1にまで体積を小さくできる液化水素にする方法が主流。マイナス253℃

- トルエンと水素を結合させたMCHとして輸送。常温・常圧で液体で運べる。SPERA触媒という

- 電気分解を利用し、使用しきれない電気を一度水素に変換し、必要時に水素から電気を取り出す「電気を貯める」役割

水素ステーションの話

燃料電池の場合、水素を直接利用する方法も考えられます。つまり、水素ステーションなどの供給設備があったり、あるいはガスのように自宅につながるインフラが整えば、家庭内の燃料電池に利用できるかも、という話。

そのほか、水素関連の開発情報

記事に落とし込むまでは情報はないけど、興味があれば読んでおいてもいい、みたいなやつ。私のメモです。

水素ボイラー

世界の家庭用水素燃料電池の開発

オーストラリアの製造企業ラボ(LAVO)が、世界で初めて家庭用の水素燃料電池を開発した。ニューサウスウェールズ大学(UNSW)と共同開発した水素燃料電池は冷蔵庫ほどの大きさで、太陽光発電パネルと接続すれば、燃料電池内の電極により水を水素と酸素に分解し、水素を貯めることが可能。また貯めた水素から発電することも可能だ。

https://www.nna.jp/news/show/2143647

水素関連の補助金の話

普及段階では政治で意図的に「水素業界にお金の流れを作る」ことが重要です。この流れに乗った方が国民としては得できる、という形に仕向けないと、水素に必要な技術開発が進みませんし、開発された製品を利用する国民のメリットが感じられないということになります。

水素は全ての国民にとって「必要」だと感じられるものではないかもしれないけど、日本のためになることであれば舵を切って水素社会に向けて動き出すことが大切で、その舵取りが政治なわけです。

じゃあ、「水素社会」と言いながらいまいち普及しないのは、政治の責任ってことよね。ただ、じゃあ政治側での動きが鈍いかって言えば、国民の関心が薄いからってことよね。

当サイトの目的としては、家づくりを通して「水素って案外いいよね」という認知を増やし、しかし「日本の税金が使われるべきか」については、やはり自分たちで考えてほしいな、ということで記事にして情報発信しています。

個人的には、「水素はアリ」なのでもう少し水素インフラが整ってほしい。国際社会でも戦えるレベルで普及してほしいですね。

反対意見が熟成するためにも、本来の家づくりに役立てるという意味でも、ここから補助金について話を進めていきます。

家づくりに役立つ補助金関連

まずは、当サイトに大きく関連する「家づくり」に役立つ補助金です。

ZEH支援事業

ZEH支援事業については別記事で解説しています。ZEH自体はゼロエネルギーの家を作るための基準ですが、ZEH住宅にするために「燃料電池」を取り入れることで補助金対象となります。

家庭用燃料電池システム導入支援事業

家庭用燃料電池システム導入支援事業は2020年に終了しています。新規の支援事業ができるかは、2030年までの目標に合わせて設定されるものと考えられます。

水素の流れを止めることはないと思うので、ZEHあたりとまとめてわかりやすい形にするかもしれません。

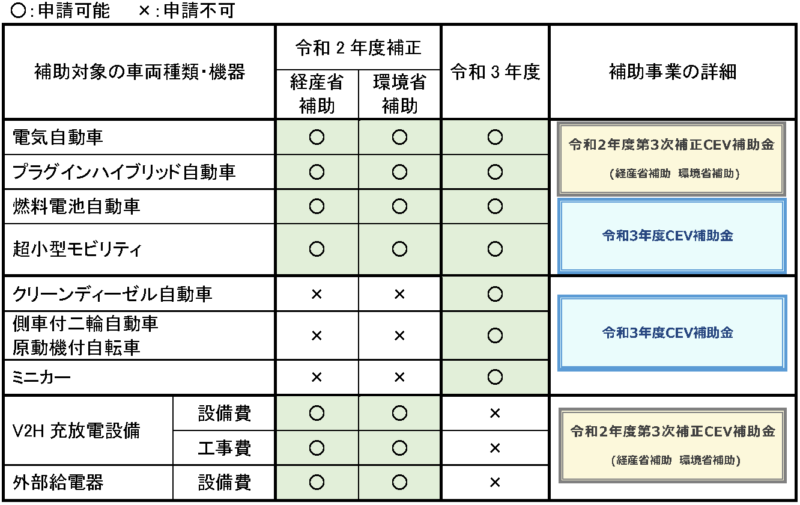

クリーンエネルギー自動車等導入費補助金

家づくりにおいては、実は「電気自動車」になるか、「水素自動車(FCV)」になるかでエネルギーの考え方が少し変わってきます。

いわゆるV2H給電システムが絡んでくる話になります。V2Hは、「自動車と家で電気を共有する」という発想の給電システムのこと。

V2Hは、さらに家庭用蓄電システムに関連します。「家に蓄電池を置くなら、自動車を蓄電池にしちゃえばいいんじゃない?」ということに由来し、V2Hにすることで蓄電効果の有用性が高まり、詰まるところ「家で電気を作る」がより効率的になるわけです。

現在は、FITの売電価格で創エネのメリットを打ち出していたけど、これは「将来は下がる≒市場価格と一緒になる」ことが示唆されています。つまり、基本的にはエネルギーの自給自足というだけの話です。

家づくりのエネルギーを考える場合は、以下のポイントがあると考えています。

- どれくらい車に乗るか

- 家庭内に蓄電システムを組むか、電気自動車を利用するか

- 自宅の創エネをどれくらい必要とするか

- 地域環境の特性を考えて、利用可能な再生可能エネルギーを選ぶ

- コストとの折り合いを決める

車に乗るかどうかっていうのもすごく重要で、簡易な蓄電池として電気自動車(EV)を利用する、という手もあるわけです。一方で、「水素社会」が加速して利用しやすい形で水素の供給システムが組み上がれば、FCVの方が優位と考えて、そのための家づくりをすることが重要になる、かもしれません。

いずれにせよ、家づくりは「現在」ではなく、未来志向の計画が重要です。ネット通販やリモートワークが進めば、田舎であっても外出の機会は激減します。今の需要ではなく、「将来は少し変わるかも」を考えながら、車についても考えたいと思います。

クソ長い前置きでしたが、燃料電池自動車の補助金もあるので、ぜひチェックしてみてください。

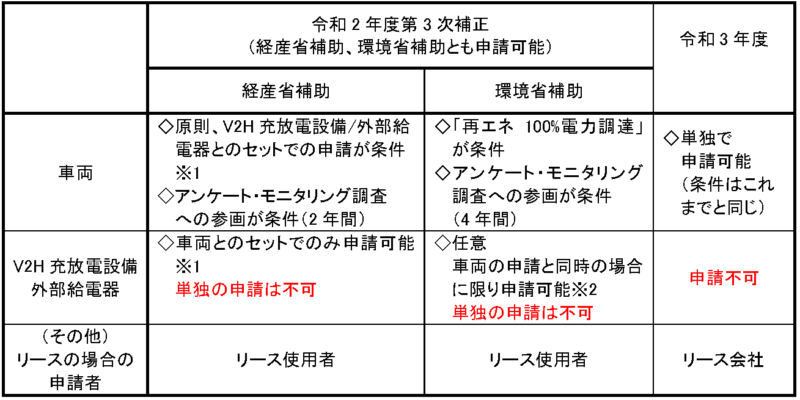

「令和2年度第3次補正」と「令和3年度」のCEV補助金について

令和3年度の概要:申請の基本条件

私自身、リンク踏むのって結構億劫なんで、表などは引用しておきます。

令和3年度は車両のみが対象となりますね。これは要注意。

補助対象となるもの

水素普及のための支援事業など

家づくりには直接関連しませんが、「水素」が普及するか、あるいは「電気」依存が続くかを占うためには知っておいても損はなさそうです。

業務・産業用燃料電池システム導入支援事業

こちらは燃料電池の発展に関与する項目として。家庭用と同様に2020年に終了。

コメント

「補助金 整備 自動車」に関する最新情報です。

ファインピース株式会社は、AMS自動車整備補助金助成金振興社と提携し、大型車向けエーミングターゲットセット「ATB-2021」の導入支援を目的とした無料相談を5月に5社限定で開始します。このターゲットセットは、国産大型車4社に対応しており、フロントガラス交換後のカメラキャリブレーションや前方センサーのエーミング作業を効率化します。操作は簡単で、専用マニュアルに従うことで作業時間を短縮しつつ高精度な作業が可能です。

また、2025年のものづくり補助金の公募が始まり、中小企業の生産性向上を支援するための設備投資が対象となっています。申請は2025年7月25日まで受け付けられ、幅広い業種で活用可能です。補助金申請を検討している方は、この機会に無料相談を利用することが推奨されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001895.000039923.html

「リサイクル ステーション 水平」に関する最新情報です。

大阪・関西万博では、展示以外にも注目すべき会場として「3Rステーション」があります。このステーションでは、ペットボトルの水平リサイクルが実施されており、リデュース(減らす)、リユース(再利用)、リサイクル(再生利用)の3つのRをテーマにしています。来場者は、持続可能な未来に向けた取り組みを体験できる機会があります。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/btob-at-banpaku-coca-cola_jp_67fdd768e4b0e3decc4bc443

「mirai mirai power power」に関する最新情報です。

MIRAI POWER1号合同会社を通じて、国内の特別高圧太陽光発電所プロジェクトに出資する第四弾案件が発表されました。このプロジェクトは、岩手県久慈市侍浜町に位置する出力規模12MWの発電所を対象としており、これにより、過去の第一弾から第三弾で出資した6か所の発電所と合わせて、累計出力規模は211MWに達します。企業は「サステナブルな社会のクリエイター」として、脱炭素社会の実現に貢献することを重要な社会課題として掲げています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000085927.html