このページでは、ヒノキヤグループの断熱材部門「日本アクア」が誇る主力商品であるアクアフォームについて調べた情報をまとめていきます。

2023年以降は断熱性能に関しては淡々とこちらのページで加筆修正しています。最新情報が欲しい場合はこちらも合わせてご確認ください。

アクアフォームの特徴

まずは、アクアフォームについて簡単に説明していきます。

形状に合わせて自己接着力で密着する

グラスウールをはじめとする繊維系断熱材は、結露すると水を吸った分、重たくなります。これが、致命的。

スポンジ状(繊維なので布の方が正しいか)の構造なので、水分が溜まってしまうんですね。そうなると、繊維系断熱材は重たくなってだらんと垂れ下がってしまいます。

ここでは詳細な説明はしませんが、断熱と気密は表裏一体、断熱材がずれ込むと断熱効果はかなり下がってしまいます。

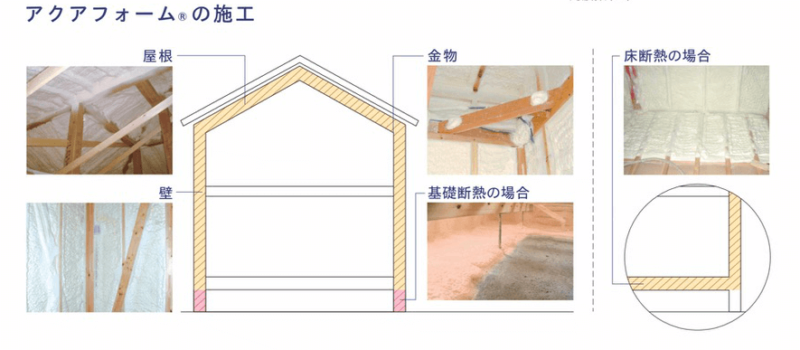

これに対して、アクアフォームは形状に合わせて発砲し、ぴったりと密着しているので施工しやすく、かつ長期間気密性を保持してくれる、と日本アクアは宣伝しています。

青い汁が出てくるらしいが

最近は、施工不良でアクアフォームが潰れたり、あるいは「コンセントから青い汁が流れてくる」ような画像もポツポツと出始めています。

施工数から考えれば、今の段階の情報だけでは、評判を大きく下げる、まではいかないと思います。(同時に、楽観視できる情報もないとも言えますが)

むしろ、これから10年以内がアクアフォームの真の評価が出てくる頃合いかと思います。

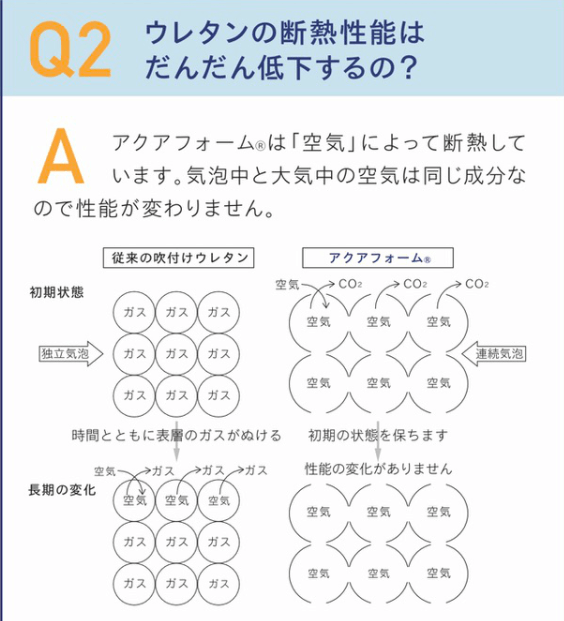

長期間断熱効果を発揮する

構造だけ見て理解できる方であれば納得するはず。私はちっとも納得しませんが。

おそらく、アクアフォームの構造は「空気断層」による断熱だから、泡状の構造物だけあれば断熱できる、ということなんでしょうね。

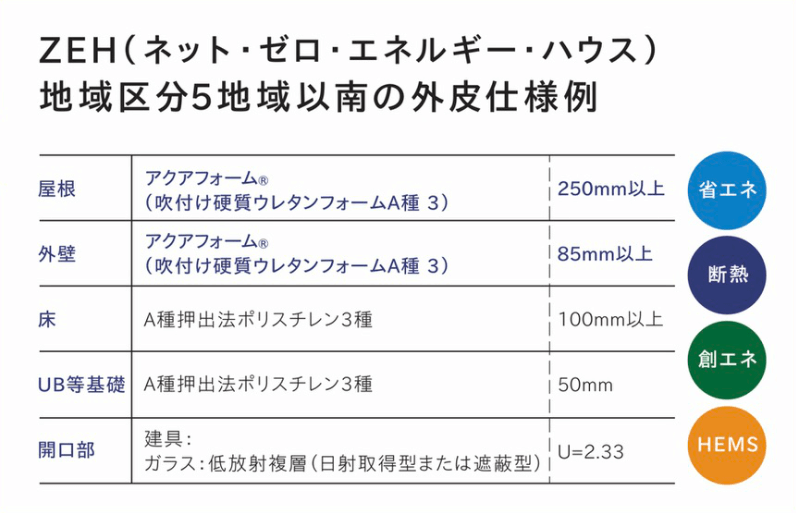

ZEHや省エネ基準の突破もできる

これからの時代は、ゼロエネルギーでお馴染みのZEH基準を超えておくと、何かと便利です。

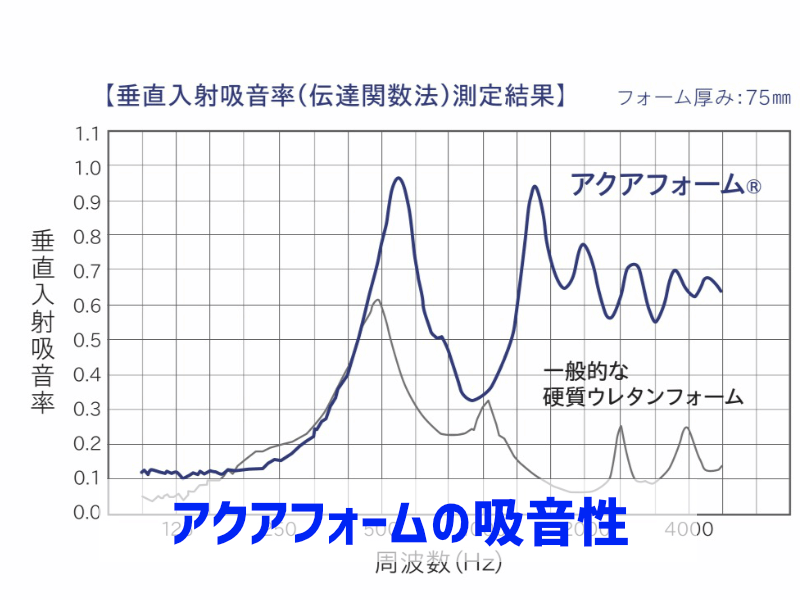

吸音性も高い

これは、アクアフォームが特化しているわけではないのですが、基本的に断熱材を仕込めば、空気の層ができるので吸音性が高まります。

防音効果を高めるのはすごく大変

防音室っていうのはすごく高いのですが、部屋の中に部屋を作るみたいなことをして、かつ遮音性の高い断熱材のようなものを仕込む必要があります。

そして、断熱というくらいなので、防音室に何の対策もしないと、「空気循環のない、めっちゃ暑い部屋」になるのですが、ここに防音として致命的な気密性を犠牲にする「エアコンのダクトや電気配線」などを仕込もうとすると、それはもう大変な作業になります。

アクアフォームの安全性

心配なのが、「可燃性」などの燃えやすさや、健康を害するような有害物質が入っていないのか、ということ。

シックハウスの原因となる素材が使用されていない

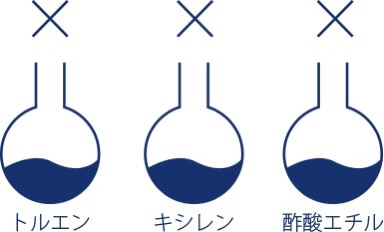

シックハウスの原因となる素材が0。揮発性有機化合物(VOC)を含む特定建材には指定されていません。

https://www.n-aqua.jp/products/aquaform/

ということで、トルエン、キシレン、酢酸エチレンに関してはバツがついていますが、他の物質はわかりません。

そもそも、シックハウス物質についての情報が少ない

VOC(volatile organic compounds)に指定されていないので、現在考えられているシックハウス対策の規制対象となるようなものは入っていないことは間違い無いでしょう。

ただ、公開されている情報が少ないので、正直、「お勧め」とは言い難いですね。

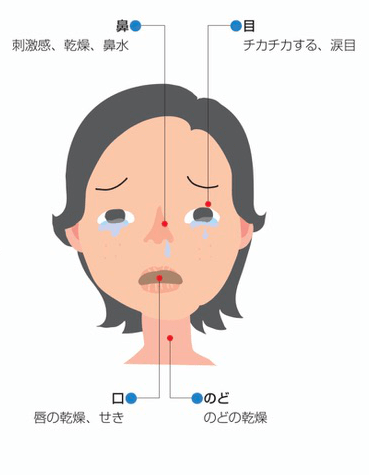

シックハウス症候群とは

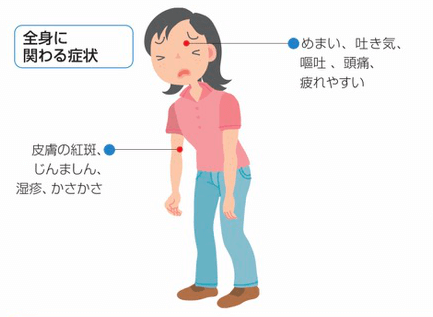

建材や調度品などから発生する化学物質、カ ビ・ダニなどによる室内空気汚染等と、それによる健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei/dl/sick_house_02.pdf

室内空気の汚染源の一つとしては、家屋など建物の建設や家具製造の際に利用される接着剤や塗料などに含まれるホルムアルデヒド(Formaldehyde)等の有機溶剤、木材を昆虫やシロアリといった生物からの食害から守る防腐剤(Preservative)等から発生する揮発性有機化合物 (Volatile Organic Compounds, VOC) があるとされている。また、化学物質だけではなく、カビや微生物による空気汚染も原因となりうる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4

化学物質が危ない感じがするけど、実は有機物なんかも影響しています。

シックハウス症候群の諸症状

アレルギー症状のようなものから、化学物質特有の神経症状などが特徴的です。

シックハウス症候群に関与するとされる化学物質

厚生労働省による濃度指針値のある物質には、以下のようなものが挙げられています。

- ホルムアルデヒド

- アセトアルデヒド

- トルエン

- キシレン

- エチルベンゼン

- スチレン

- パラジクロロベンゼン

- クロルピリホス

- テトラデカン

- フタル酸ジ-n-ブチル

- フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

- ダイアジノン

- フェノブカルブ

- 2-エチル-1-ヘキサノール

- テキサノール

- 2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート (TXIB)

シックハウス対策はシンプル

シックハウス症候群に関しては、ハウスメーカーなどが対策されていることが当然のものとして考えがちです。

むしろ普段の「換気」が大事だったりします。

それに、化学物質だけではなく、カビやダニも原因なので、こまめな掃除など、結局「グータラ」生活をするな、ということですね。

リフォーム時も施工時間が短い

リフォームサイトなんかを覗いてみても、アクアフォームのメリットとして「当日施工が可能」というのを多く見かけます。

施工が1日だと工賃も安い

施工時間が短ければ、施主の負担だけではなく、人件費の削減にもつながるので持ってこいですね。

また、繊維系などのボリュームのある断熱材よりも、現場に持っていく際の移送コストが安い(素材がコンパクトでトラックじゃなくてもバンで運べる)のも魅力の一つです。

アクアフォームのデメリットとなる部分

ここはまだ勉強中です。殴り書き程度のメモを置いておきます。

デメリット一覧

- 水に溶ける

- シロアリに喰われる

- 火事で炭化する

- 吹き付け後の取り外しが困難

- 結局、施工の技術に左右する

この辺りは、反発するアイシネン派や繊維素材派の意見を探すと腐る程出てきます。

アクアフォームが正しく施行されているかチェックする

アクアフォームも断熱材なので、素材自体の性能以上に「正しく施行されているか」が大事です。簡単にチェックポイントを書いておきます。

気密測定が一番

一番シンプルで有効なチェック方法が「気密測定」です。断熱材の話ではありますが、機密性が低く空気が外部と交通していると、「冬に窓を開けっぱなしにして寒いと言っている」のと同じこと。

ホームインスペクションも

個人的には、ホームインスペクションという、「家のチェックの専門員」みたいな外部の人に点検を依頼するのもありかな、とは思います。

後述しますが、プロが見れば一目瞭然のことでも、素人だと見抜けないことは多々あります。

というより、「引き渡し前にホームインスペクションを行う」と事前に伝えておくだけで、現場が引き締まるので効果的と言えば効果的。

事前のチェック事項もある

ヒノキヤグループなど、標準で使用しているところは大丈夫かと思いますが、段取り知らない工務店なんかに依頼した時には注意が必要です。

施行中・施行後のチェック

アクアフォームと比較したいライバル商品

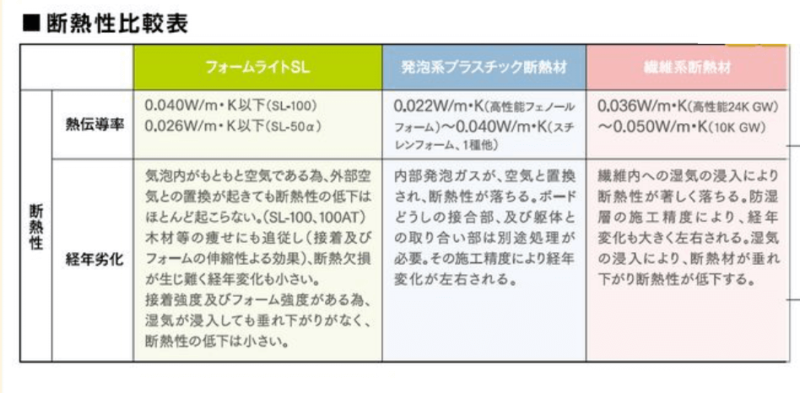

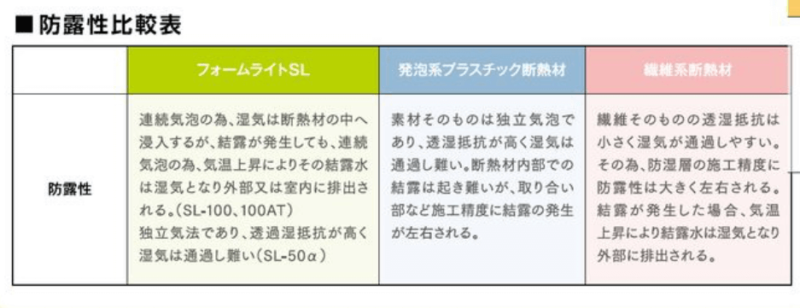

断熱材のまとめはこちらの記事にありますが、このページでは「発泡ウレタン」系の情報を簡単にまとめておきます。

そもそもどんな種類があるのか

まず、発泡ウレタンと一言で言っても、実はそれなりに種類があります。

泡か板か

- 充填式

- FP版

すでに加工されていて板上のものもあります。サイズなどが決まっている際には、板状のものを敷き詰めた方が手っ取り早いので、基礎・床下、屋根なんかに使われています。

2種類以上混ぜるか、単剤か

充填式には、スプレー缶のようなもので取り扱いの簡単なものから、ふたつの発泡ウレタンを作り出す薬剤を混ぜて使用するものもあります。

薬剤を混ぜ合わせると化学反応を起こして熱を発生させるものもあるため、施工の際には専用の資格が必要ということになります。

硬いか、柔らかいか

さらに、現場発泡の断熱材でも、「硬質性」と「軟質性」に分かれており、今回紹介しているアクアフォームは「硬質性」に区分されます。なんだか評価の高い「アイシネン」は軟質性とのこと。

現場発泡系ウレタンのメーカー商品

有名どころの商品を比較していきます。ちょっと力尽きてきたので、とりあえず要点のみ。

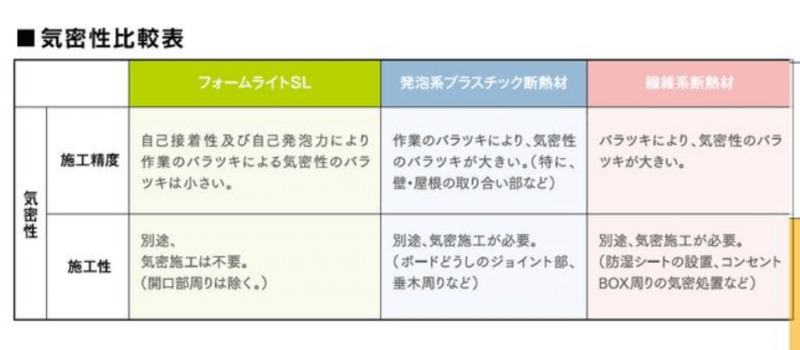

フォームライトSL

- 2液混合(ポリオール・イソシアネート)

- 短期間施工が可能(2日間)

- ノンフロン

- 水発泡、内部ガスは空気

- 断熱材に伸縮性がある

アイシネン

- 低密度ウレタン

- 非吸水性が高い

- 軟質性(柔軟性)で追従性(地震で動いても一緒に動く=ついていく)が高い

- フロンガス未使用

- VOCの発生がない

簡単にいえば、「柔らかくて水を通さない。しかも安全」っていうのがアイシネンです。でも、高いです。

MOCOフォーム・Pufpure A warm

- 水発泡

- 放湿する

- GWPが最も小さい(pAw)

- 防蟻材効果あり(pufpure A-ATを施工)

アクアフォームの評価・評判

アクアフォームについて調べるついでに、クチコミ系の情報も見つかったので、簡単にまとめておきます。

アクアフォームの口コミ

口コミサイトではなく、実際に利用したブロガーさんの記事をまとめます。

- 結露なし

- 断熱効果は十分

- 遮音性もあり

- 乾燥しやすい

- 夏は不快

クチコミ掲示板は?

クチコミ掲示板は、住宅メーカーのものよりも真っ当な比較がされている意見も観れるので勉強になります。ただ、意見が偏るのと、すでに利用したい商品が決まっている場合は、不快に思う発言もあるかもしれません。

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/28633/

アクアフォームの実績は

2010年には施工数が4,770棟だったのが、2013年には19,733棟、2018年には50,227棟になっています。

すごい数字の伸びだと思ったら、累積でしたね。

アクアフォームの値段は?

これは契約前に確認できると思います。大体の目安として、リフォーム時のものや、大体の値段など。

リフォームの場合

こういうのは、リフォームサイトが便利ですね。

- 床下断熱:40万円程度

- 天井:30万円程度

- 窓:20万円程度

これに壁までやると100万円超えそうですね。

新築の場合

新築の場合は、壁がない状態からの作業になるため、工程が単純になります。

家一軒で考えると、だいたい70万円程度と考えられます。(当然、施工面積、厚さによる)

ある施工会社の例では、アイシネンを使った場合の見積りが95万円、アクアフォームの場合60万円となっています。

https://mbp-japan.com/osaka/radiant/column/2731825/

結局、アクアフォームはおすすめできるの?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

断熱に関しては、さまざまな意見が出やすくて、しかもコストとの兼ね合いになるのでSNSなんかでも意見交換は活発にされています。

断熱は「トータルパフォーマンス」と「コストとの折り合い」の話になります。

極論で言えば「断熱はいい方がいい」でしかないのですが、ここに「自分たちの予算」という高いハードルがあるので、断熱について相談すると「とにかくいいものを使え」と主張する方ばかりが現れて、自分たちの施工する断熱だと不安になるようなことしか言われません。

でも、一部分だけ高品質の断熱材にしても、効果は得られにくいのが断熱です。全ての断熱材や窓・扉などをレベルアップさせると、やはりコストがかかります。やはり、プロの設計士と入念に打ち合わせて「コストの折り合い」がつけられるのがベター。

事情を知らない人に断熱の話を聞いても、「〇〇がいい」というだけで話が発展しないので、ちゃんと事情を相談できる方にじっくり相談すべきですよ!

アクアフォームのおすすめポイント

- 施工コストは安め(ただしグラスウールなどの繊維系の方が安い)

- 細かい・複雑な施工箇所にも対応しやすい

- (グラスウールに対して、専門業者が施工するので)施工技術によるムラは出にくい

- 結果、気密度は高くしやすい

アクアフォームのデメリット

- シロアリに食べられる

- 発火時の毒ガスの発生

- 燃えやすさ

- 他の発泡系ウレタンに劣る、という意見はある

個人的には、コスパを意識すれば割と良い断熱材だと評価していますが、断熱材にも上には上があって、目指し始めるとキリがないので、自分の予算にあって満足のいくものであれば、非難されるような製品ではないと思いますよ!

コメント

「吸音 防音 断熱材」に関する最新情報です。

大建工業は、吸音性能を備えた防音室向けの断熱材「断熱吸音ウールR」と「断熱吸音ウールB」を6月23日に発売しました。これらの製品は、壁・天井用と床用に分かれており、ポリエステル繊維を素材としています。壁・天井用は熱抵抗値2.7㎡・K/W、床用は2.4㎡・K/Wを確保しており、断熱性能と吸音性能を1枚で兼ね備えています。このため、防音室での施工が簡素化され、壁厚や床高を増やさずに広い空間を確保できる利点があります。

https://www.s-housing.jp/archives/383879

「住宅 対策 防腐」に関する最新情報です。

日本ボレイトは、ホウ酸を使用したシロアリ対策工法「ボロンdeガード」による防腐・防蟻対策を推進しています。2025年4月から施行された省エネ基準適合義務化により、住宅の断熱・気密性の確保が一層重要視されており、使用する薬剤の安全性も求められています。ホウ酸は1度の施工で長期間効果が持続し、シックハウス症候群を引き起こさない自然素材であるため、次世代の防腐・防蟻剤として注目されています。これまでに5千社以上の住宅メーカーや設計事務所がこの技術を採用しています。

https://www.housenews.jp/house/30988

「ケイバッカ ケイバッカ 長岡 未使用」に関する最新情報です。

ケイバッカ長岡店が移転リニューアルし、広い展示場で軽未使用車を多数展示して1月18日にプレオープンしました。新店舗は長岡市喜多町に位置し、道の駅ながおか花火館の近くにあります。自社整備工場「車検・板金の桃太郎」も併設されており、安心のアフターサービスを提供しています。プレオープン期間中には地域住民向けのセールが開催され、来場者には特典が用意されました。グランドオープンは1月26日から28日まで行われ、さらに豪華な成約特典が用意される予定です。

https://www.niikei.jp/1379256/

「ガイドライン 建設業 施行」に関する最新情報です。

改正建設業法に関連する省令が2023年12月13日に一部施行され、ガイドラインも改訂されました。主な改正点として、元請と下請の双方に通知義務が課され、ICT(情報通信技術)の活用が指導として努力義務化されました。これにより、価格転嫁の円滑化や技術者専任の合理化が進められることが期待されています。具体的な留意点や指針は「建設業法令遵守ガイドライン」や「ICT指針」、「監理技術者制度運用マニュアル」に記載されています。

https://www.s-housing.jp/archives/373253

「再販売 防音 ブース」に関する最新情報です。

株式会社ピアリビングは、ゲーマー向けのデスク用防音アイテム「HISOHISOブース」を2024年12月11日(水)に20台限定で再販売することを発表しました。この製品は、音漏れや周囲の騒音に悩むゲーマーや配信者のニーズに応えるために開発されました。新たにS、M、Lの3サイズが展開され、特にLサイズは3台のモニターを設置できる設計になっています。また、軽量化や安全性の強化も図られています。再販売を記念して、同日19:00からYouTubeでライブ配信が行われ、製品の特徴や防音効果について詳しく解説される予定です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000032028.html

「絆創膏 青い 見える」に関する最新情報です。

八羽さんが制作した「青い血が出ているように見える絆創膏」がSNSで話題になっています。この絆創膏は、八羽さんが行っている「ものづくりしりとり」という企画の一環で、前日に作った「しりもちのスタンプ」の要素を取り入れて生まれました。制作のきっかけは、絆創膏が血を透けて見せることに気づいた好奇心からで、特に青い血にしたいという願望はなかったとのこと。黄色味を帯びた絆創膏を選ぶことで青が映えるよう工夫されており、9.2万もの「いいね」が寄せられています。SNS上では様々な反応があり、色のバリエーションを求める声やユーモアを交えたコメントが寄せられています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_67457153e4b020f37252d8c3

「吸音 パネル 凸凹」に関する最新情報です。

神奈川県厚木市から、室内の反響音を減少させ、外部への音漏れを軽減する貼り付け型吸音パネル「SHIZUKA Grace タイプDECORI」が発売されました。このパネルは、凸凹のデザインにより、効率的な吸音と音の拡散を実現し、快適な音環境を提供します。また、パネルの厚みを異なる形で配置することで、中~高周波数帯域に対する吸音性能を最適化し、バランスの取れた音環境を作り出すことができます。

https://www.s-housing.jp/archives/363055

「拳銃 拳銃 発砲 発砲」に関する最新情報です。

熊本市中央区出水4丁目の住宅地のアパートで「拳銃の発砲音」が聞こえ、住民が通報した事件が起きた。警察が駆けつけたところ、男性が刃物を持って警察官に向けた疑いで逮捕された。事件は20日午後0時55分ごろに発生し、県立高校近くのアパートでも同様の通報があった。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMjIzXzJfcl8yMDI0MDUyMF8xNzE2MTkwMjcyMTk1MDMz0gEA?oc=5

「測定 気密 気密 測定」に関する最新情報です。

富山県富山市のヤマイチは、小型気密測定器「Dolphin2」を提供しており、使いやすさに優れている。この気密測定器は軽量・コンパクトで持ち運びが容易で、タッチパネル式の操作で初心者でも簡単に測定できる。また、製品提供だけでなく、測定業務の代行も可能であり、メンテナンスプログラムも充実しているため、長期的なサポートも受けられる。

https://www.s-housing.jp/archives/347510

「設置 対象 施行」に関する最新情報です。

消防庁は、特小自火報の対象範囲を拡大するための省令改正を7月に施行する。改正では、300㎡未満の防火対象物や文化財、格納庫、サウナなどが追加され、警戒区域2以上でも連動型警報機能付感知器が使用可能になる。また、居室や収納室、倉庫、階段なども設置対象となる。無線式感知器の設置には事前の受信状況確認が必要。

https://www.s-housing.jp/archives/349231

「土地 理想 青い」に関する最新情報です。

日本人の家づくりにおいて、理想の土地を求めて探し続ける「青い鳥現象」が起きており、多くの人が間違った常識や理想を追い求めることで後悔している。建築家の内山里江氏は、間違った常識を覆す必要性を指摘しており、理想の土地が存在しないことや、幻のような土地を求め続けることの問題点を指摘している。土地探しにおいては、理想を追い求めるあまり大事な点を見逃すことがあるという教訓が示唆されている。

https://gendai.media/articles/-/127456

「650 lw lw 650」に関する最新情報です。

BenQは、省エネ性に優れたWXGAレーザープロジェクター「LW650」を発売する。このプロジェクターは、4,000ANSIルーメンの高輝度と約2.9kgの軽量設計を備えており、SmartEcoテクノロジーにより最大70%の省エネを実現している。また、DLP方式による色褪せのない色彩と高コントラスト、縦横台形補正機能や角合わせ機能も特長として挙げられる。このプロジェクターは、教育現場やオフィスの会議室、インドアゴルフ施設など、さまざまな用途で使用することができる。BenQは環境負荷低減に取り組んでおり、クリーンエネルギーの活用や省エネ機能の採用にも力を入れている。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiM2h0dHBzOi8vanAucHJvbmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDI0MDIxNTE2MDA0Njk2NDMuaHRtbNIBAA?oc=5

「かぼちゃ 切る 硬い」に関する最新情報です。

かぼちゃを簡単に切りたい方法として、菜箸を使う方法が紹介されています。かぼちゃは硬くて切りにくい食材ですが、菜箸を使うことで包丁だけで簡単に切ることができます。この方法は電子レンジを使わずに下処理を済ませることができるため、忙しい時にも便利です。かぼちゃの下処理が面倒だと感じている方は、この方法を試してみてください。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65c57479e4b0fb721d606716

「ふた ふた 開け 開け」に関する最新情報です。

妻がいない時にキッチンで鍋のふたを開けたら、衝撃的な中身を目撃した話がTwitterで話題になっています。写真には黄金色の汁に浸かるオオサンショウウオの形をしたこんにゃくが写っており、驚きの声が上がっています。実は、これはオオサンショウウオの形をしたこんにゃくでした。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vZ2V0bmV3cy5qcC9hcmNoaXZlcy8zNDk2ODI40gEA?oc=5

「ふた ふた 開け 開け」に関する最新情報です。

妻がいない時にキッチンで鍋のふたを開けたら、衝撃の中身を目撃した話が話題になっています。写真には黄金色の汁に浸かるオオサンショウウオの形をしたこんにゃくが写っており、驚きの声が上がっています。実は、これはオオサンショウウオの形状をしたこんにゃくだったのです。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vZ2V0bmV3cy5qcC9hcmNoaXZlcy8zNDk2ODI40gEA?oc=5

「エコノミークラス エコノミークラス 症候群 原因」に関する最新情報です。

災害関連死の原因として、血栓や誤嚥に注意が必要です。エコノミークラス症候群だけでなく、直接的な死亡よりも多くの関連死が発生しています。血栓や誤嚥を防ぐためには、コンテンツブロックなどの対策が有効です。

https://toyokeizai.net/articles/-/725908?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「2023 12 にじ」に関する最新情報です。

2023年12月23日(土)および24日(日)に開催される「にじさんじフェス2023」の追加情報が公開されました。ライバーのクラス分けやビジュアル、グッズ、フードなどの詳細が発表されています。また、スペシャルステージの模様を視聴できる「ネット配信視聴チケット」も好評販売中です。さらに、一般販売の入場券と午後入場券は12月2日(土)12:00から販売開始されます。詳細は公式サイトで確認できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000755.000030865.html

「青い 球体 ビーチ」に関する最新情報です。

イギリスのビーチで、謎の青い球体が大量に出現しました。この青い球体は、地元の住民や野生生物保護団体によって拾い集められ、その正体が解明されるまで困惑が広がっています。球体の中にはゴムのような物質が含まれており、海洋生物や動物に悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。実際に、ビーチで散歩していた犬がこれらの球体を食べてしまい、緊急手術を受ける事態も発生しました。この問題について、地元の関係者や保護団体が対策を講じる必要があるとされています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_655c6a27e4b0c0333bed5bf2

「エコノミークラス エコノミークラス 症候群 症候群」に関する最新情報です。

新潟県中越地震で注目されたエコノミークラス症候群の予防検診費用を集めるためのクラウドファンディングが始まりました。新潟大学の特任教授である榛沢和彦氏をはじめとする支援会が呼びかけを行っています。2004年の新潟県中越地震では、エコノミークラス症候群の危険性が注目されました。災害時には車中泊や避難生活が続くことから、エコノミークラス症候群の発症が懸念されています。予防検診の実施費用を集めるためのクラウドファンディングには、エコノミークラス症候群の予防に取り組む意義があります。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lm5paWdhdGEtbmlwcG8uY28uanAvYXJ0aWNsZXMvLS8zMDI2NzLSAQA?oc=5

「地震 現場 23」に関する最新情報です。

新潟中越地震から19年が経過し、土砂崩れの現場に献花が行われました。2004年10月23日に発生した地震では、68人が亡くなり、小千谷市で親子3人が土砂に巻き込まれるなど多くの被害がありました。献花台が設置されたメモリアルパークには、多くの人々が訪れ、現場の様子を忘れずに風化させないように思いを捧げました。被災地では追悼式も開かれ、地震が起きた午後5時56分に黙祷が捧げられました。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzIxMDQ4Lmh0bWzSAQA?oc=5