少しだけ、生き方の話をしてもいいですか?

ダメです。

それじゃあ、記事にならないのでとりあえず店舗併設型の住宅について話をさせてください。

お金になるなら、いいでしょう。

私のライフプランというか、将来の野望について記事の中に巧妙に織り交ぜていきますので、是非ご覧ください。

基本的には「お店もできる家」についての話なのでご安心を。

店舗併設住宅って何だ?

雇用労働者なら一度は夢見る「自分の趣味で仕事がしたい」ということ。最たる夢が、「自分の店を持ちたい」ということですよね。

ラーメンなんかインスタントしか作れないけど、食べ歩き程度の知識で「将来はラーメン屋がやりたいなぁ」とか考えたことはあるよね。

実現できる人はほんのわずか、脱サラというリスクを背負って夢追い人になるしかなかった、、、なんてことはもう昔の話。

今は、家づくりにわずかな資金と相応の手間を支払うことで、簡単に「自分ショップ」を開店できるようになりました!

家づくり自体が「住宅ローンというリスクを背負うだけ」と言ってしまっては元も子もないのですが、少なくとも、雇用を継続した上で「土日だけショップ」なんてやり方もできるのが、副業型雇用へと変化するこれからの時代の「家づくり」の考え方だと思います。

もし、本当に少しでも「いいなぁ」と考えていることがあるなら、対応できる家づくりをしておくと、将来後悔が少なくなると思います!

店舗併設型のメリット

まずは、家づくりの際に、最初から「店舗を併設して設計する」ことのメリットを説明していきます。

資金を節約して、土地・建物を最大活用

ものすごくあたりまえな話からしますが、店舗兼住宅の最大のメリットは、「新築の旨みをダブルで味わえる」ことです。

コストは二軒建てるよりは安い

もちろん、店舗用の資金が必要になるのでお金はかかりますが、店舗と住宅を2つ建てるよりもはるかにコストは安く上がります。さらに、土地に関しても有効に活用できる上に、雑多な事務処理関連も家屋一つ分にまとめられるのでお得っちゃお得です。

家づくりの雑務は倍以上になる

そのかわり、建てるまでの費用や準備も恐ろしく大変になるし、店舗側の融資を別に考えないといけないので、その時の事務作業の量は半端じゃなくなりますけどね。

お店をやりたいと考えている場合には、一度は通らなければいけない道ではあるので、どうせ大変なことをやるならまとめてやっちゃった方が、苦しい時間は少なくてすみますね。

店舗部分の活用方法を決めておける

わたしは経営側はからっきしなので、家づくりの面で考えますけど、併設する店舗をどれくらいの期間行うのか、お店を閉めた後は、その空いた店舗スペースをどうするのか、はしっかり考えておいた方がいいかな、と思います。

店舗が併設されること自体がリスクとも

どんな事業をやるかによりますが、店舗として利用しやすい建物、お店をやりやすい立地条件のもののほうが、将来、事業を切り離すときには「売却価値がある」と考えられます。

ただし、20年くらい事業をやるとして、その後のことを予測するのはプロでも難しい。売れる店舗を目指して作っても、売れなければただの負債となります。

自宅の使い方は自分で考えればいいだけ

その点では、店舗併設型は自分で処理しやすいというメリットはあります。

仮にセレクトショップのような小規模の小売店を併設した場合、リフォームして店舗部分を今日中空間に変えて、二世帯住宅などに生まれ変わらせてもいいわけです。

店舗にするであろう道路に露出しやすい部屋は、将来的に介護のしやすい部屋に変えてしまった方が都合が良いとも考えられます。自宅の話だけで済むので、活用法を自分たちだけで消化できるのはいいと思います。

すぐに事業が立ち行かなくなって、店舗部分がまるまる邪魔になるリスクを生涯抱え込まないといけない、とも考えられますけどね。

固定費の節約

特に小規模店舗の場合、立地さえ活かせれば既存の土地を「ビジネス」に活かすことができます。

土地の価値は変わる(上がるかどうかは別として)

わたしの場合は新潟というど田舎ですが、働き方が大きく変わっていくこれからの時代においては、土地のコスパが見直されて、二束三文の土地であっても大きな価値が見出される可能性はあります。

人の流れが生まれれば、あるいは働き方が変わることで、土地の活用方法も変わってくるということだね。

そこで、自分の家を店舗や事務所など、活用の幅を広げる役割を持たせることで、家屋や土地などのあなたの財産が、さらにお金を生み出してくれる可能性はあります。

そのときに大事になってくるのが、維持管理費の問題です。

立地以上の付加価値を生み出す

例えば、今、小売店などで好立地とされているところは、駅前などの人の流れがあるところえですが、人気の土地というのは、どうしても、維持費がかかります。

自分が所有している土地でなければ、賃貸料を払い続ける必要がありますからね。

今後は、人の流れはインターネットという仮想空間で行われるようになるので、こういった維持管理費は別の「人気サーバー」なんかに置き換えられるのかもしれません。

店舗経営が「不動産価値」に依存してしまう

大事なのは、不動産業が苦しくなれば、取れるところから回収する必要が出てくるので、一時的に賃料などが値上がりするかのうせいがあるということです。

実際に、駅前から人がいなくなるなんて未来は十数年は訪れないと思いますが、人の流れが減っていくのは争い用のないこと。賃料は維持されているのに思ったような収益が出ない、なんて余計なコストが発生する可能性があります。

自宅なら賃料は気にしなくていい

だいぶ、長くなりましたが、自宅でビジネス・小売をする場合には、このリスクを最小に抑えることができます。これからの時代は、コストを抑えながら最大効率を得るために常に変化し続けなければいけない、ということだけは覚えておいてください。

家の中にいるようになるとカフェなどの需要が上がる?

蛇足ですが、今、ネットで情報収集したりしているのですが、一般的には「住宅街のカフェは儲からない」と考えられているようです。

人の流れは今後、変わる

会社や学校は立地のいいところに建てられて、人の流れが強制的に生まれていましたが、昨今のウイルス蔓延などの事態を考えると、人との接触は必要最小限に抑える、という時代は割とすぐそこまで迫っているのかもしれません。

そうなると、これまでの人の流れが変わって、在宅での仕事が基本となり、人の流れがいい意味でもあるい意味でもこていかされることになります。

人の消費欲求自体は無くならないから、在宅ワークで生じる需要を考えると、「家では落ちついて仕事ができないサラリーマン」なんかは、ワーキングスペースとしてカフェなんかを利用することは容易に考えられますね。

発展性には乏しいのは確か

ただ、住宅街では利用する顧客も固定されるので、ある意味では常連による安定した収益が確保できるかもしれませんが、ビジネスとして発展するためにはさらなる工夫が必要とも考えられます。

そこで、生き方のひとつとして、兼業が強い、ということですね。

はい、ダウト!

あぁ、もっと副業の話をさせてください。。。

話を家づくりに戻します。

リフォームするなら費用はどれくらい?

既存住宅を店舗併用住宅へリフォームする場合の費用ですが、カフェとして営業することを目的とする場合なら、約10畳のスペースで工事価格は約100万円が相場となります。

https://hapisumu.jp/extension-a185657/

実際には、業務のために必要な設備なんかも含めると500万円くらいになるっていうのが大筋の考えではあるようですね。

店舗併設の注意点

家づくりで店舗を併設するプランを進める上で、いくつか注意点があります。

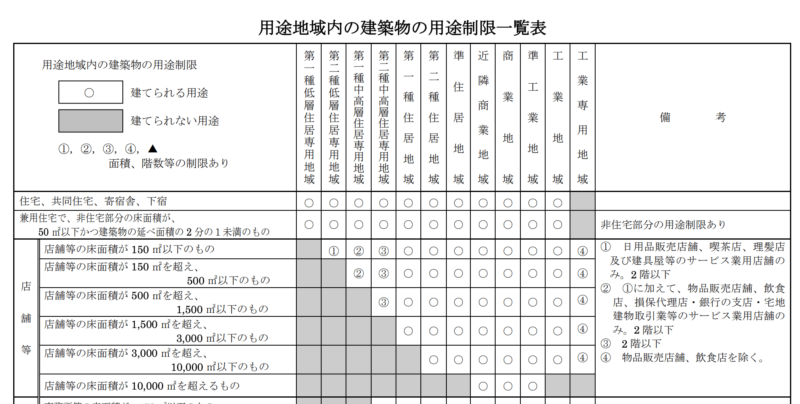

建築基準法の用途地域の制限がある

用途地域で制限されている内容

- 建物の種類(住宅、工場、店舗など)

- 建物の規模(面積や階数など)

- 業種の種類(店舗や工場の場合)

定義や法律を建築前に要確認!店舗併用住宅でお店を開く時の注意点

店舗の建築が制限されている「第1種低層住居専用地域」には建てることができないため注意が必要です。

住宅ローンがNGとなる場合も

簡単に書いておくと、「住宅部分」に関しては住宅ローンが適応され、かつ「住宅ローン控除」についても適用範囲に限って利用することが可能です。店舗部分は「事業」のための融資としてのローンを組むことになります。

理想的には、店舗側だけでもキャッシュで支払いたいところですね。

住宅ローンの条件

店舗併用住宅に関して知っておくべきお金・立地・間取りのポイント

店舗部分は事業資金でローンを組む

住宅ローン控除は、居住部分のみに適用されます。

フラット35は住宅部分が全体の半分以上を占める制約があるので注意が必要です。

店舗併設のデメリット

知っておきたい、店舗併設型の家づくりの短所、「デメリット」についてです。

利益がなければ負債が増えるだけ

メリット面で書いたことの繰り返しになりますが、店舗経営がうまくいかなければ、店舗部分がそのまま負債となります。住宅の中に組み込まれているので、容易に店舗移転などでテコ入れするということもやりにくいと考えられます。

居住空間が犠牲になる

店舗併設の最大のデメリットと言っていいのが「仕事がプライベート空間に進出してくる」ということですね。

情報が筒抜けということ

たとえば、店舗併設型の代表格は「美容室」か「医院・クリニック」だと思います。顧客といい関係が結べればいいと思いますが、場合によっては関係が悪くなったり、何かしらの犯罪に巻き込まれやすくなるかもしれません。

プライバシーが露出状態

医者なんか金持ってる人の代名詞だから、空き巣なんかに狙われやすくなるだろうし、美容師だって「ストーカー被害」にあったら、自宅がばれている状態ですからね。

仕事のメンタルとしても、職場がすぐそこにあると気が休まらないというかたは多いと思います。医者だと急患(は救急センターが対応するとしても)だといって家の玄関を叩かれることだってあるでしょう。

周辺住民との関係性

近所付き合いが経営に影響するともあれば、気の休まることがなくなってしまうかもしれません。

思った以上に、精神的な負担は大きいのが店舗併設型家屋のデメリットと言えそうですね。

、、、気にしすぎなんじゃない?

店舗併設居住家屋こそが人生のリスクヘッジ

さて、皆さんのライフプラン、どんな感じでしょうか。今の仕事で住宅ローンを組んで、毎月のローン返済額などを計算されているとは思いますが、本当に、計画通りに「働き続けること」は、できそうでしょうか?

自らを雇用できる、店舗併設住宅は、生き方としては最大のリスクヘッジかもしれない!

盛大なる余談のスタートです。

副業型の人生設計が最強

しかし、そうなってくると、やはり副業って大事なんですよね。

藪から棒だね。

ひとつの職業に依存しない

日本の場合、昔から仕事と生活は融合していたんだよね。農耕民族で田んぼや畑を中心に生活が回っていたから、自分の家に納屋があって、仕事の道具なんかを管理する作業場があって、そして家の近くに自分が管理する土地がある。

専業農家から、仕事のない時期に働きに出る兼業農家が出てきた時代背景は、うっすら社会科の時間に習ったような習っていないような気もします。

専業農家だって、農業ばかりをやっていたわけではなく、細々とした仕事を請負ったり、あるいは農作業の傍に工芸品なんかをつくったりして生活の足しにしていた、ということもあります。

副業と考えると、なんとなく近寄りがたい感じもするけど、会社型の雇用から外れた生活をしていると、副業なんて当たり前の世界だったはずなんだよね。

終身雇用ではないのに1箇所に縋り付くリスク

終身雇用は、ある意味ではよくできたシステムで、入社すれば基本的には30年強の時間を会社に買い取ってもらい、会社は人材の流動に悩まずに安定して人材をキープすることができました。

雇用人材の流動を考える

若手社員の育成にお金をかけられるのも、「長く働いてもらって還元できる」と計算しやすかったからですよね。今なら、やめるかもしれない新人にはそんなにお金かけて育成しない。だけど、対策をしないと人が来ないから、給料だけはよくして、入社後も大切に扱ってくれるようになってきていますね。

少し、話が逸れましたが、とにかく、今後の雇用は「副業ありき」の形に変化していきます。この辺り、気になる方は調べてみてください。

必要な正社員の数は減るということ

そして、何が変わるかというと、例えば、雇用は正社員の育成もしますが、適材適所で必要時は外部から人材を保管してプロジェクトを進行していくことになります。必要な人材が減るということは、会社で確保しておくべき「正社員」の人数も減ります。

一番安定した働き方は、「正社員」で働きながら、別の仕事もできるような魅力ある人材になることです。

ここで大事なのが、正社員という立場を確保できるのは一部の優秀な人間、さらに他社が欲しい人材も正社員になれるような優秀なスキルを持った方になるので、仕事は一部の人間と、リソースとしてのマンパワーに限局されることになります。

仕事請負人と、外部委託が一般化

わかりやすく言えば、儲かる仕事は一部の人間でやって、雑用は正社員になれないような人間がギグワーク(安い単発の仕事で、多くは誰にでもできるようなもの)として請け負う、という形になるということだね。

副業が安定への鍵

さて、雇用という入り口がさらなる狭き門となり、さらに仕事自体が細分化されつつ外部委託も始まり、その競合が世界中にいる、という世界になる中で、安定して働くためには、二つの要件が重要です。

目指すべきことは、これまでと一緒ですが、会社で力を発揮することを目指したスキルではなく、「自分の力を最大限に発揮する」ためのスキルを身につけることが大事です。

長々と語りましたが、つまり、雇用されていても副業をしながら、自分の時間をお金やスキルに変換させていくことを意識することが大事ということです。

雇用外の働き方は言わずもがな

私は、農家と商人の子供なので、何となくどちらの生き方も知ってはいるのですが、雇用されていない人間こそ、自分の生き方を考えて家づくりを進めるべきです。

店舗経営している方なら、顧客は必ずいなくなると思って、顧客がいないときにできることを考えて次の一手に準備をしていくべきです。

例えば、農家なら流通が死んだ時でも自分たちで市場を開拓して、自分の無人販売店で売る、みたいなやつですね。

副業をネット時代的なベクトルにシフトする

全くベクトルを変えて、敷地を生かして「駐車場経営」なんかはやりがちだけど、シェアワークスペースに変えたりYouTube撮影用のスタジオにしたりと、活用の方法も常に変えられるような箱にしておくといいよね。

農家は、これから家にいる時間が増えるとみんな「家庭菜園」とかやり始めるんだから、栽培方法の動画を作ってもいいし、広告収入まで繋がらなくても名前が売れればネット販売に繋げられるよね。

自分とこで売れるものがあるところはやっぱり強いよね。

自分の土地があって、済む場所があって、さらにそこから生産されるものがあるだなんて、本当に幸せなことです。

つまり、店舗併設型住宅が最高ということ

結論までちゃんと辿り着けましたが、結局のところ、「住宅」も住むだけで終わらせるというのはもったいなくて、現代・近未来型のライフスタイルに適応することを想定するのが大切です。

書斎で終わらない

家で仕事することも想定して、書斎を設置するのはある意味では当然。事業化するなら、資料関連をまとめつつ、複数人で作業することも想定して、「事務所」まで発展してもいいかもしれません。

趣味を事業に

今は、どんなことでも事業に変えることができます。それも、簡単に。

「奥さんの趣味が自家栽培した苺を使ったドレッシング」だったらそれを店舗販売できるようなスペースを用意したりするのが大切ということ。

家や親戚が農家なら、(JAの決まりは知らないけど)野菜が出来すぎたときの対策に販売所や仮設食堂見たいな形にしてもいい。

利益追従ではなく、社会福祉も考える

あるいは「こども食堂」のような公共施設のような集える場所に変えてもいい。人が集うところには、必ず商機に活かせるものが出てくる。

今は人権問題もあるからすぐにはできないけど、地域活動として子供の居場所づくりとしての「工房」のようなところを作って、短時間で子供でもできるような作業で賃金を支払える場所があってもいいと思います。

というか、私がそういうところを作りたいというだけなんですけどね。子供は学校だけで育てずに、地域で育てて、早い段階から地域活動・社会活動・経済活動に参加させたい。

壮大な余談でした。

新潟の店舗併設型住宅をつくってもらう会社を探す

さて、家づくりブロガーに戻ります。新潟のハウスメーカーで店舗併設型住宅を作ってもらうなら、どこがいいでしょうか、という話題。

標榜するだけならどのハウスメーカーでもできます。やはり、対応事例の数を見て、自分好みの施工事例があるかないか、調べてみるのが一番だと思います。

私はコミュ障だからしませんが、本気で考えているんだったら、自分で探さずに「店舗併設の事例が見たい」といえば、ハウスメーカーは喜んで資料くれますよ!

ハーバーハウスのシュエットはどうだ?

ハーバーハウスのシュエット(chouette)なら、同じくらいの坪数の建物と大差ないくらい、コスパよく店舗併設型住宅を建てることができます。

個人情報を入力すれば、カタログも無料で確認できますよ!

同じ資料請求なら、一括で他社の分ももらった方が便利だと思いますけどね。

店舗側と居住部分のコントラストが素敵な実例

- 店舗側は住宅っぽい外壁にはしたくないというこだわりから、コンクリート打ちっぱなし風を採用。看板を照らす用のスポットライトも取り付けました。

- 照明を使い分けたり、使い勝手が良いようにカウンターを造作したりなど、美容師である奥様のこだわり満載。

- 店舗上にはお部屋を作らず、足音などの生活音がお客様に聞こえないように配慮した設計になっています。

- 1階【美容室17.6帖・スパスペース×2・LDK22.6帖】2階【寝室・洋室×2】

- 敷地:約73坪、延床:約47坪

シンプル可愛い店舗併設実例

- 店舗部分はビニルフロアを使用し土足でも出入り可能。タイル調の床とナチュラル色のアソートカラーが可愛らしい雰囲気に統一。

- キッチンは空間を広くとれるコンパクトなものを採用しました。

- 2階部分に収納棚を設け、収納力UP

- お年寄りの猫ちゃんも外が見れるよう、寝室に設けた窓の一部を足元につける工夫も。

- 1階【店舗部分・キッチン】、2階【寝室・洗面脱衣室・浴室】

- 敷地:約27坪、延床:約18.5坪

ディテールホーム

ディテールホームは、当サイトでもお勧めハウスメーカーとして紹介しています。

ページが削除されているのが残念

何の情報もありませんが、おそらく、施工事例が表示されていたのではないかと。

グリーンスタイル

グリーンスタイルはいつか取り上げたいとは思っているのですが、なかなか筆が運ばず。とりあえず、お勧めではあるのでチェックだけでも!

ミニマルアクティブハウス

- 「使い勝手」「明るさ」「あたたかさ」がテーマ

- 快適な2階リビング。

- 各所に光る機能的収納

- 安全性も犠牲にしない

コメント

「不審者 下半身 下半身 露出」に関する最新情報です。

新潟市中央区で、4月14日18時35分頃、男性が公園で遊んでいる児童にスマートフォンを向け、下半身を露出する不審者事案が発生しました。警察によると、不審者は身長約170cm、20~30歳代のやせ型で、真ん中分けの黒色短髪、白い長袖Tシャツ、黒いスラックス、サングラスを着用していたとのことです。警察は、危険を感じた場合は大声を出して逃げることや、近くの人に助けを求めるよう呼びかけています。また、不審者を目撃した場合は、すぐに警察に通報するようにとしています。

https://www.niikei.jp/1538973/

「公共 公共 空間 空間」に関する最新情報です。

フクビ化学工業は、公共空間向けの新ブランド「ノイラウム」を立ち上げ、4月7日から販売を開始しました。このブランドは、過剰な装飾を排除し、機能性を重視したデザインと豊かな色彩を特徴としており、公共スペースの多様性を高めることを目指しています。「Create New Public 新しい風景を描こう」というコンセプトのもと、ベンチ、テーブル、ごみ箱などの5種類のアイテムを提供し、3色の再生木材と9色のアルミニウム製フレームを組み合わせることで、豊富なカラーバリエーションを実現しています。

https://www.s-housing.jp/archives/382682

「出来高 居住用 建築」に関する最新情報です。

1月の居住用民間建築の出来高は前年同月比で4%増加し、金額は1兆3948億円に達しました。しかし、前月比では2.9%の減少が見られました。民間の総出来高は2兆3404億円で、建築が3.6%、土木が13.8%増加しています。一方、公共の出来高は前年同月比で4%増の2兆2427億円で、特に非居住用建築が8.0%増加しました。全体の出来高は5兆2226億円で、前年同月比4.9%の増加となっています。

https://www.s-housing.jp/archives/381220

「住宅 仮設 仮設 住宅」に関する最新情報です。

一般社団法人日本モバイル建築協会は、2025年4月8日に書籍『新住宅産業論仮設住宅が問いかける日本の「木造力」と「レジリエンス」』を発売します。この書籍は、恒久仕様の木造モバイル建築を用いた応急仮設住宅の普及に関するもので、特に南海トラフ地震の際に必要とされる仮設住宅の供給能力について議論します。著者には東京大学や三重大学の教授が名を連ね、リスクガバナンスを実装した住宅サプライチェーンの構築が求められています。書籍はA5判、208頁で、定価は1,980円(税込)です。予約はオンラインショップで可能です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000082040.html

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

特定非営利活動法人LOVE EASTは、2025年3月27日に能登・志賀町の仮設住宅地域で麻雀大会「SHIKA-1 グランプリ」を開催します。このイベントは、被災者の方々が集まり、支え合うコミュニティを形成することを目的としています。LOVE EASTは、災害支援活動を通じて得た経験を基に、誰でも参加しやすい企画を考案しました。これまでにもヨガやミニコンサートなどのイベントを行っており、今後も能登半島の復興支援に尽力していく方針です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000153779.html

「雇用 外国人 外国人 雇用」に関する最新情報です。

中小企業における外国人雇用に関する調査によると、外国人を雇用している企業は全体の17.9%にとどまり、特に経験のない企業は雇用に消極的です。外国人を雇用していない企業の中で「雇用してみたい」と答えたのはわずか3.5%で、多くは「雇用するつもりはない」(46.0%)と消極的な意見を示しています。一方、外国人を雇用している企業の中では、約67.2%が外国人従業員に対して満足しており、今後の雇用増加を希望する企業も多いことが分かりました。このように、外国人雇用の経験がある企業とない企業では、印象や満足度に大きな差が見られます。

https://www.s-housing.jp/archives/379437

「認定 雇用 松山」に関する最新情報です。

新潟労働局は、松山重車輌工業と北越化成を「ユースエール認定企業」として認定しました。これらの企業は若者の採用や育成に力を入れており、松山重車輌工業は育児休業の取得を100%可能にするなど、働きやすい環境を整えています。一方、北越化成は社内イベントを通じて一体感を高める取り組みを行っています。また、株式会社都市環境緑化は「もにす認定企業」として、障がい者雇用の促進と安定に取り組んでおり、福祉サービス事業所と連携して作業に参加する機会を提供しています。これらの認定は、各企業の優れた取り組みを評価するものです。

https://www.niikei.jp/1466182/

「外国人 外国人 雇用 雇用」に関する最新情報です。

コラム「インバウンド旋風と外国人雇用」では、外国人観光客がスキーシーズンに日本のスキー場や温泉街を訪れる様子が描かれています。特に、外国人観光客は長期滞在する傾向があり、日本の冬の風景を新鮮に感じていることが強調されています。また、外国人雇用に関するメリットとデメリットも紹介されています。監理団体や紹介業者を介することで手続きがスムーズになる一方、コストがかかることや入国管理局への申請に時間がかかることが挙げられています。成功するためには、文化や慣習を尊重し合うことが重要だと述べられています。

https://www.niikei.jp/1377838/

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

この記事では、JCAと山口県下関市が主催した「石川木造応急仮設住宅に学ぶ工務店像」セミナーについて紹介されています。セミナーでは、能登半島地震の被災地で木造応急仮設住宅の建設を指揮した久原英司さんが登壇し、県を超えた仮設住宅建設の経緯と成果を語りました。

久原さんは、石川県における仮設住宅の需要が400戸以上に達したことから、他県の工務店に協力を依頼しました。最初は不安があったものの、無事に契約が成立し、全国木造建設事業協会(全木協)が真の全国組織として機能するようになりました。また、石川県内の工務店や資材を優先的に利用することで、地域経済への貢献も目指しました。

https://www.s-housing.jp/archives/372827

「出来高 建築 居住用」に関する最新情報です。

2024年10月の居住用民間建築の出来高は、前年同月比で1.7%増加し、前月比では2.2%の増加を記録しました。民間の総出来高は3兆684億円で、前年同月比で2.9%の増加となっています。国土交通省の統計によると、全体の出来高は5兆3592億円で3.1%の増加です。公共部門では、建築が5415億円で11.4%増加し、土木は1兆7494億円で1.2%の増加を見せています。居住用建築は597億円で0.7%減少した一方、非居住用は4818億円で13.1%の増加を記録しました。

https://www.s-housing.jp/archives/373455

「出来高 建築 居住用」に関する最新情報です。

2024年10月の居住用民間建築の出来高は、前年同月比で1.7%増加し、前月比では2.2%の増加を記録しました。民間の総出来高は3兆684億円で、前年同月比で2.9%の増加となっています。国土交通省の統計によると、全体の出来高は5兆3592億円で3.1%の増加が見られました。公共部門では、出来高が2兆2909億円で前年同月比3.4%増加し、建築部門では居住用が597億円(0.7%減)、非居住用が4818億円(13.1%増)となっています。

https://www.s-housing.jp/archives/373455

「出来高 居住用 建築」に関する最新情報です。

2024年9月の居住用民間建築の出来高は1.4兆円で、前月比2.6%の増加を記録しました。民間の総出来高は2兆4013億円で1.1%増加し、土木は6151億円で0.1%減少しました。居住用建築はほぼ変わらず1兆4264億円、非居住用は9749億円で2.7%の増加となりました。また、公共の出来高は前年同月比で2.5%増の2兆1429億円に達し、建築部門では居住用が591億円(4.1%増)、非居住用が4620億円(11.8%増)となっています。全体の出来高は5兆1592億円で1.5%の増加を示しました。

https://www.s-housing.jp/archives/369953

「出来高 居住用 建築」に関する最新情報です。

2024年6月の居住用民間建築の出来高は、前年同月比で1.5%減少し、1兆2940億円となりましたが、前月比では2.7%の増加を記録しました。民間総計では、建築が2兆2139億円で0.1%の増加、土木が5795億円で2.9%の減少となっています。一方、公共の出来高は前年同月比で3.9%増の1兆6871億円で、居住用建築は542億円(5.0%増)でした。国土交通省の統計によると、全体の出来高は4兆4805億円で1.1%の増加を示していますが、民間の出来高は2兆7933億円で0.5%の減少となっています。

https://www.s-housing.jp/archives/361347

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

能登半島地震の被災地では、半年後になって応急仮設住宅への入居が進み、安堵の気持ちが広がっている。この過程で、阪神・淡路大震災の教訓から「コミュニティー」の重要性が再確認され、孤独死を防ぐ取り組みが模索されている。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzUvMjY3XzVfcl8yMDI0MDcwOF8xNzIwMzk2MjYyMzM3NDYz0gEA?oc=5

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

金沢市内の自宅が元日の地震で全壊し、家族6人で4カ月間仮設住宅で暮らした経験が語られています。母親は毎日90キロの距離を車で送ってもらい、練習に参加する努力を続けたという内容です。

http://www.asahi.com/articles/ASS743QQ9S74PJLB004M.html?ref=rss

「下半身 下半身 露出 目撃」に関する最新情報です。

新潟県燕市で公然わいせつ事案が発生し、下半身を露出している男性が目撃された。6月23日と29日に別々の場所で目撃され、警察は注意を呼びかけている。男性の特徴は50歳代から70歳代とされており、情報提供は燕警察署へと呼びかけられている。

https://www.niikei.jp/1108876/

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

石川県珠洲市の仮設住宅に住む透析患者、浜野秀次さん(71)の生活が描かれています。浜野さんは地震で家を失い、仮設住宅での生活を送っています。仮設住宅での生活は孤独や不安も感じる中で、娘たちや地域の支援を受けながら過ごしています。食事の面でも課題があり、体調も心配されていますが、仮設住宅での生活には希望も見え隠れしています。将来に対する不安や希望が交錯する中で、浜野さんは日々を過ごしています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMTAxXzJfcl8yMDI0MDcwMV8xNzE5ODE4MDAyMTEyOTEx0gEA?oc=5

「満州里 リーマン キシャメシ」に関する最新情報です。

新潟市東区にある「大衆食堂 満州里」は、地元のリーマンたちに大人気の昼飯スポットであり、特に豚バラ焼肉ライスが人気のメニューとして知られています。店内には昭和の日本映画や銀幕スターのポスターが飾られ、レトロな雰囲気が漂っています。常連客からは「母ちゃんのメシより好き」「会社より無くなってほしくない」と絶賛され、満州里の料理は胃袋をつかんで離さないほどの魅力があると言われています。

https://www.niikei.jp/1106109/

「陰部 ドライブスルー 陰部 露出」に関する最新情報です。

上越市の28歳男性が飲食店のドライブスルー中に車内で陰部を露出し、公然わいせつの疑いで逮捕された。男性は車内で陰部を出したことを認めつつも、誰にでも見られる状態ではなかったと一部否認している。

https://www.joetsutj.com/2024/06/25/113339

「インスタント インスタント ハウス ハウス」に関する最新情報です。

LIFULL系のグループ会社が豊田通商とインスタントハウスの海外展開で業務提携を締結した。この提携により、アジア地域でのインスタントハウスの展開が進められることが発表された。インスタントハウスは、テントシートを空気で膨らませながら内側から断熱材を吹き付けた構造物で、1棟あたり3~4時間で設置可能なため、施工の難しい場所でも設置が可能とされている。

https://www.s-housing.jp/archives/352997

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

輪島市の仮設住宅で70代の女性が孤独死しているのが発見され、長男が悲痛な思いを明かしています。女性はテレビの音や呼び鈴にも反応がなく、長男はもっと早く見つけてあげたかったと話しています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vd3d3LmNodW5pY2hpLmNvLmpwL2FydGljbGUvOTA1NTcy0gEA?oc=5

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

石川県輪島市の仮設住宅に入居していた70代女性が孤独死していたことが報じられた。彼女は能登半島地震の被災者であり、1人暮らしをしていた。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMjIzXzJfcl8yMDI0MDUyOF8xNzE2ODY2NjUyMzAyNzUy0gEA?oc=5

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

日本ムービングハウスが中能登町に仮設住宅10戸を整備し、被災者の入居が始まった。仮設住宅には移動式の木造建築物「ムービングハウス」が使用され、12mユニット2つと6mユニット1つを組み合わせた2戸1棟を5棟建設した。これにより、2~3人が居住可能な2世帯分の住居が提供された。同協会は石川県各地で仮設建築物の整備を進め、全国のムービングハウス製造工場で増産体制を整えている。

https://www.s-housing.jp/archives/350071

「住宅 住民 寝室」に関する最新情報です。

長野・松本市で起きた住宅強盗事件では、住民の男性が寝室に侵入した男に遭遇し、現金などが奪われた。同様の事件が埼玉・新座市でも発生し、強盗男2人が現金約10万円を奪って逃走した。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMzk3XzJfcl8yMDI0MDUwN18xNzE1MDU0MjAyMDY2NTcw0gEA?oc=5

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

日本ムービングハウス協会は、能登半島地震で被災した輪島市での仮設住宅三期工事を完了し、44戸の仮設住宅を整備した。これにより、合計90戸の仮設住宅が被災者に引き渡された。住宅はバリアフリー仕様で、木製デッキで繋がれ、入居者同士のコミュニケーションを促進する工夫がされている。ムービングハウス協会は、被災者の安心した生活の基盤を提供するために全国の製造工場で増産体制を整えている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000136366.html

「ドレッシング ドレッシング メーカー メーカー」に関する最新情報です。

4月26日に発売される「ドレッシングメーカー」は、料理の支度から片付けまでサポートするキッチンツールです。カップと小さじスプーンがセットになっており、ドレッシングやソース、合わせ調味料、溶き卵などの調理に便利です。特殊な樹脂製で洗いやすく、食洗機も使用可能。スプーンは小さじ1杯分が量れるサイズで、カップには計量目盛りがついています。価格は¥1,760(税込)で、デザインは大木陽平氏が手掛けています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000040803.html

「不足 正社員 正社員 不足」に関する最新情報です。

東京商工リサーチの調査によると、建設業の企業の84.4%が正社員不足に直面しており、次いで運輸業や情報通信業も不足が深刻化していることが分かった。調査によると、大企業よりも中小企業で正社員不足が顕著であるという結果も示されている。

https://www.s-housing.jp/archives/347806

「スリーピー 可愛い シリーズ」に関する最新情報です。

ダイソー系列のスリーピーから販売されている「フラワーリビングシリーズ」は、カラフルでポップなお花モチーフの雑貨が可愛いと人気です。立体的なお花のデザインが特徴で、スリッパやクッションなどのアイテムがあり、インテリアにもおすすめです。THRERPPY(スリーピー)の雑貨は口コミでも人気が高いようです。

https://puchipurabu.com/threrppy-flowerliving/

「住宅 仮設 仮設 住宅」に関する最新情報です。

石川県では、3月末までの着工目標を上回り、5131戸のプレハブタイプの仮設住宅を完成させた他、木造長屋タイプや木造戸建てタイプの建設にも着手している。4月末までに約3000戸、6月末までに約5000戸を完成させ、8月中には全ての希望者が入居できる体制を整える予定。熊本地震を上回るペースで建設が進んでおり、国交省や自治体の協力も得ている。

https://www.s-housing.jp/archives/346981

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

山口県下関市に拠点を置くデコスは、新聞紙を主原料とするセルロースファイバー(CF)断熱材「デコスファイバー」を製造・販売・施工しており、石川県内の木造応急仮設住宅「熊本モデル」547戸に採用されることが決定した。この「熊本モデル」は、2016年の熊本地震の被災者向けに建設され、高い断熱性能や居住性能を備えており、仮設住宅として使用された後は市営住宅への転用など長期使用が期待されている。

https://www.housenews.jp/house/26414

「住宅 仮設 仮設 住宅」に関する最新情報です。

石川県穴水町では、能登半島地震の影響で離れた人々が地元に戻れるよう、木造の一戸建て仮設住宅の建設が始まった。この「ふるさと回帰型」の仮設住宅は、被災者がアパートなどの仮設住宅から地元に戻れるよう整備されており、6戸の建設が進行中。入居期限の2年後には町が建物を買い取り、住民が同じ場所で生活を続けることができる。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMzMzXzJfcl8yMDI0MDMyN18xNzExNTA5MTIxOTEyMTUx0gEA?oc=5

「住宅 仮設 仮設 住宅」に関する最新情報です。

山口県下関市は、新聞紙を主原料としたセルロースファイバー断熱材「デコスファイバー」が、能登半島地震の木造応急仮設住宅「熊本モデル」で採用されることを発表した。この取り組みにより、職人の負担軽減や迅速な完成を目指し、人手不足にも対応する。熊本モデルは、熊本地震の際に採用された木造応急仮設住宅であり、能登半島地震の被災地でも高い居住性と恒久的な利活用を目指した建築が進められている。デコスファイバーは、熊本地震の木造応急仮設住宅563戸にも採用されている。

https://www.s-housing.jp/archives/344109

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

石川県珠洲市の能登半島地震で被災した被災者に、ビニールハウスから紙の資材を使った仮設住宅が3日で完成し、引き渡された。建築家の坂茂さんが設計し、紙の筒を使用して軽く簡単に建てられる特徴がある。被災者は感謝の意を示し、地震で全壊した自宅の代わりに農業を続けるためにビニールハウスで避難生活を送っていた。同様の仮設住宅は輪島市でも建設が進められている。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzQwMzM1Lmh0bWzSAQA?oc=5

「2023 アイデア アイデア 事業化」に関する最新情報です。

アクシスコンサルティング株式会社が主催する「NOVUS FUTURE DESIGN AWARD 2023」では、コンサルファームの経験とスキルを活かし、社会課題解決に取り組むパートナーとしてコンサルタントを募集している。コンサルタントはアイデアの事業化支援を行い、社会課題への解決に参画する機会を提供される。NFDA2023は新しい発想や視点で社会を良い方向に導くアイデアやクリエイティブアクションを表彰するプロジェクトであり、コンサルタントの経験やスキルを活かしてアイデアを事業化し、持続可能な取り組みへとつなげる取り組みが行われている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000026996.html

「カフェ 居場所 お金」に関する最新情報です。

「お金がないこと」を負い目に感じなくていいカフェがあります。このカフェでは、お福分け券を使ってお弁当とコーヒーまたはもう一品のおかずを選ぶことができます。お金がない人もお福分け券を使ってお腹と心を満たすことができます。カフェの入り口には利用できるお福分け券の枚数が書かれており、カフェのコーディネーターは「お金がないことに負い目を感じずに入ってこられる場所」と話しています。お福分け券は欧米のホームレス支援カフェの仕組みをアレンジしたもので、約3500枚が購入されました。このカフェは生活困窮していない人々も来る場所ですが、対等でいられる場所として評価されています。カフェは生活保護を受けている人々の居場所としても機能しており、孤立に悩む人々にとって心地よい場所となっています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/cafe-shionomichi_jp_65a0a3a7e4b0fbd2bc0627f4

「インスタント インスタント ハウス ハウス」に関する最新情報です。

能登半島地震の被災地において、社会工学専攻の北川啓介教授がインスタントハウスを提供している。このインスタントハウスは直径5m・高さ約4.3mのテント型で、防炎シートと断熱材を使用して施工されている。輪島市では仮設住宅として採用される予定であり、被災者や自治体職員には実際の空間を体感してもらっている。また、避難所で生活する被災者には延長コードとLED照明が必要であり、約1000世帯に提供する必要があるとされている。北川教授は現在も被災地に通い、自治体と連携して活動を続けている。

https://www.s-housing.jp/archives/339273

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

能登半島地震から1カ月が経ち、輪島市では仮設住宅への入居が始まった。18戸の仮設住宅には4000件以上の申し込みがあり、入居者たちは立派な住宅に感激している。仮設住宅にはトイレやエアコン、備え付けキッチンもあり、住民たちは安心して生活を再建できると話している。一方、七尾市では地震後わずか2週間で営業を再開したお好み焼き店のオーナーは、地元の人々の日常を取り戻したいという思いから店を続けることを決めた。能登にとどまる人と離れる人、それぞれの決断には個々の思いがあるようだ。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzM1NjU4Lmh0bWzSAQA?oc=5

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

石川県の輪島市では、能登半島地震の被害を受けた地域で初めて仮設住宅が完成し、入居が始まりました。18戸の仮設住宅が建てられ、76歳の女性が最初の入居者となりました。彼女は避難所での生活に比べて精神的に楽だと話しています。仮設住宅には2DKタイプが14戸、4LDKタイプが4戸あり、トイレやキッチン、オイルヒーターなどの暖房器具も備え付けられています。ただし、仮設住宅の場所は海の近くであり、寒い風が吹いています。他の入居者も順次入居する予定ですが、寒さに耐えながらの作業が必要となります。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzM1NTI3Lmh0bWzSAQA?oc=5

「仮設 仮設 住宅 住宅」に関する最新情報です。

石川県輪島市では、能登半島地震から1カ月が経過し、被災地で初めての仮設住宅18戸がまもなく完成する予定です。仮設住宅は3週間前に建設が始まり、来月1日に被災者の受け入れが開始されます。仮設住宅はトレーラーハウスのような外観でありながら、室内は木の温もりを感じられる内装となっています。また、浴槽や暖房設備も完備されています。ただし、仮設住宅が建設される場所は津波の影響を受けるエリアであり、被災者の一部は不安を口にしています。完成後は安全性の検査を経て、輪島市に引き渡される予定です。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzM1MDU3Lmh0bWzSAQA?oc=5

「住宅 仮設 仮設 住宅」に関する最新情報です。

石川県七尾市では、仮設住宅の建設が始まり、30戸の着工が行われました。建設は約1カ月で完成予定であり、2年以内には全ての仮設住宅が完成する予定です。建設は石川県が主体となって行われ、仮設住宅の場所は市が提供する公園や中学校の跡地になります。住民の要望に基づき、仮設住宅の入居者は災害救助の期間を考慮して2年以内に入居する予定です。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzMzNDczLmh0bWzSAQA?oc=5

「住宅 建築 仮設」に関する最新情報です。

大手住宅企業の大和ハウス工業が、能登半島地震の被害状況を把握するために動き出しました。同社は応急仮設建築の準備を進めており、被災地の近くにある新潟工場の被害状況やサプライチェーンへの影響を確認しています。被災地では道路が寸断されており、状況把握には時間がかかるとされています。大和ハウス工業は被災者との連絡を取るために窓口を設け、情報収集を続けています。また、同社の社長である芳井敬一氏は関西で行われた会合で、被災地に救援物資を送る指示を出しています。

https://www.housenews.jp/house/25825

「住宅 インスタント インスタント ハウス」に関する最新情報です。

石川県の輪島市では、半日で完成するインスタントハウスが導入され、仮設住宅の建設にも適地が少なくなってきていることが報じられています。輪島市では、津波や浸水のリスクを避けるため、事前に適切な対策を講じる必要があります。そのため、インスタントハウスの導入が検討されており、輪島市では1カ所で50戸の建設が予定されています。インスタントハウスは、半日で完成し、15万円程度の原価で運ぶことができるとされています。また、名古屋工業大学の北川教授によると、インスタントハウスは断熱材を吹きつけることで断熱性が高く、窓の開け閉めによって温度調整が可能であり、設置原価も1万円程度となっています。現在、輪島市以外でも各地で100棟のインスタントハウスの設置が予定されています。また、石川県珠洲市でも仮設住宅の建設が進められており、珠洲市では65戸の建設が予定されています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzMyMzcxLmh0bWzSAQA?oc=5

「jaxa いち 事業化」に関する最新情報です。

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の衛星データ(だいち2号)を活用した事業化実証が採択されました。このプロジェクトでは、地球観測衛星を使用して自然資本のモニタリングを行い、脱炭素とネイチャーポジティブを同時に推進する取り組みが行われます。具体的には、株式会社シンク・ネイチャーが主導し、2023年12月13日に開始されます。このプロジェクトは、2020年代から2030年までの間に生物多様性の回復を促進し、人類の存続に必要な基盤を守ることを目指しています。また、ニッケル鉱山の採掘による生物多様性への影響を可視化し、脱炭素と自然保護の両立を図るためのツール開発も行われます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000100724.html

「一般 一般 家屋 出動」に関する最新情報です。

新発田市米倉地内の一般家屋で火災が発生し、消防車が出動しました。現在、消火活動が続いています。

https://www.niikei.jp/894016/

「繰り 資金 資金 繰り」に関する最新情報です。

株式会社UPSIDERは、ファクタリングや資金繰りに関するノウハウを発信するオウンドメディアをリリースしました。公認会計士や税理士が監修し、企業の成長を支援するための有用なコンテンツが提供されます。UPSIDERは、挑戦者として世界的な金融プラットフォームを創り、企業の成長に貢献することをミッションとしています。彼らのサービスは、ファクタリングや資金繰りに関する情報を提供し、ビジネスパーソンに役立つ記事やコンテンツを公開しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000076272.html

「クリニック 開院 整形外科」に関する最新情報です。

新潟県十日町市に村岡整形外科クリニックが開院することが発表されました。クリニックのテーマは「健活」であり、11月25日に特別講演と内覧会が開催されます。村岡整形外科クリニックは、地域に密着した医療を提供することを目指しており、骨粗しょう症や膝・肩関節の痛みの治療やリハビリテーションにも力を入れています。クリニックの開院は11月29日であり、院長の村岡治先生は、新潟県立十日町病院での整形外科医の経験を持っています。

https://www.niikei.jp/886935/

「ものづくり 事業化 movement」に関する最新情報です。

2022年度の『Tokyo ものづくり Movement』による事業化ピッチイベントが12月5日に開催されます。このイベントでは、8つの採択者が自社のアイデアや製品をプレゼンテーションし、事業化の可能性を探ります。イベントには観覧者も募集されており、興味のある方は参加することができます。イベントの詳細や参加方法は公式ウェブサイトで確認できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000033548.html