スマートホームについて記事で取り上げることが多くなってきたのですが、少し情報をまとめるページを作っておきます。

このページでは、「なんか家電が便利になったとは聞くけど、面倒そうだし、そもそもスマートホームって何なのよ?」くらいの方が、最初に着手すべきことがわかるくらいを目標に情報をまとめています。

2024年の「スマートホーム」新着情報まとめ

スマートホームについて調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。

スマートホームに関する新着ニュース

スマートホームに関する新着ニュースをまとめています。

スマートホーム規格“Matter”と日本企業の動向

7/10(月)のスマートホームとIoT家電の規格に関する最新情報をお届けします。

- スマートホーム規格“Matter”が世界的な企業群によって推進されているが、日本企業の参加はまだ見られない

- 日本企業の一部は新興市場で“Matter”への対応を進めているが、日本市場では動きが鈍い

- “Matter”と日本の独自規格“エコーネットライト”は補完関係にあり、共存の可能性を模索している

Matter規格の特徴と日本企業の対応状況

“Matter”はアメリカの団体CSAによって策定された規格で、アメリカの大手IT企業をはじめ、世界各国の著名企業が参加しています。この規格は、セキュリティが高く、製品価格へのコスト転嫁がないという利点があります。日本企業のパナソニックは、新興市場での“Matter”への積極的な対応を計画している一方で、日本市場では慎重な様子を見せています。

日本のスマートホーム市場の現状

日本のスマートホーム市場は独自規格が乱立しており、各家電メーカーが独自のクラウドに接続する形式を取っています。このため、消費者は異なるメーカーの製品を使用する場合、それぞれのアプリをダウンロードする必要があります。また、現状、日本企業のCSA参加率は非常に低く、日本のIoT家電の普及率も低いレベルにとどまっています。

今後の展望と課題

“Matter”と“エコーネットライト”という日本の独自規格は、補完関係にあり共存の可能性を探っています。特に、日本企業は“エコーネットライト”の強化を進めており、三菱電機は2024~2025年に“エコーネットライト”と“Matter”を連携させる技術の導入を目指しています。ただし、プライバシーに関する課題や、スマートスピーカーを中心とした“Matter”の普及が進む中で、日本企業がどのように位置づけられるかは今後の課題となっています。

スマートホームの普及とその課題

2023年9月7日の、スマートホームの普及とその今後の課題に関する情報をお届けします。

- 日本ではスマートホーム利用者が約13%で、実際に利用している人は意味を把握している人よりも少ない。

- スマートホームの普及が進んでいる国もあり、例えばアメリカでは81%、中国では92%の人々が利用している。

- スマートホームの普及にはメリットがありますが、高コストや高齢者の適応困難などのデメリットも存在する。

日本と海外の利用状況比較

以下の表は、各国のスマートホームの利用率を示しています。

| 国 | 利用率 |

|---|---|

| 日本 | 13% |

| アメリカ | 81% |

| 中国 | 92% |

| ノルウェー | 66% |

スマートホームのメリット

- 日常生活が便利になり、時間の節約や遠隔操作が可能に。

- エネルギーの効率化が図れ、節電にも繋がる。

- 防犯対策が強化可能で、オートロックやスマートカメラの導入が可能。

スマートホームのデメリット

- 導入コストが高く、デバイス購入やネット回線の変更が必要。

- 高齢者がIT機器の扱いに不慣れで、適応が困難。

- セキュリティリスクの増大、不正アクセスや情報漏洩の危険性がある。

スマートホーム普及の今後の課題

- 継続的な情報発信と広報活動を行い、スマートホームの利便性を広める。

- 規格の統一を図り、メーカー間の連携を促進する。

- 関連産業の人材確保と育成。

- セキュリティ強化とユーザーの安心感の確保。

以上の情報は、iedge編集部が提供した記事を参考にまとめました。

スマートホーム事業への新しいアプローチと課題

2023年9月7日の、スマートホームとIoTの現状と将来的な取り組みに関する情報をお届けします。

- スマートホーム事業は進化し続けており、特にスマートロックの導入例を通じて、サービスの持続性と建築の持続性のギャップが浮き彫りになっている。

- 国土交通省による次世代住宅型の先導事業では、住宅が社会保障制度の一部として機能する未来が構想されている。

- スマートホームの導入には様々なテーマがあり、それは時代とともに変化し、さらに生活に密着した形になってきている。

スマートロックの導入とその課題

- スマートロックの導入は、権限管理とそのマネジメントが重要となっており、ユーザー側の責任が増大している。

- 一部のスマートロック製品はサポートが停止され、ユーザーは新しい製品への移行を余儀なくされる場合がある。

- 現代のビジネスモデルでは、利用と所有が曖昧になりつつあり、企業はこれを利用して利益を得ている。

次世代型住宅の構想

次世代住宅プロジェクト2023の公募資料によれば、以下のテーマが重視されている。

- 高齢者・障害者の自立支援

- 健康管理の支援

- 防犯対策の充実

- コミュニティの維持・形成

- 家事負担の軽減・時間短縮

- 物流効率化への貢献

これは、過去の公募資料と比較して、より日常生活に密着したテーマが増えてきたことを示しています。

IoT住宅の将来展望

- IoT住宅の普及は、住宅が公共的サービスを提供する時代へと導く可能性があります。

- IoT住宅は、現在の社会保障制度の延長線上にあり、住宅が福祉的なサービスネットワークの一部として機能する未来が構想されています。

- スマートホームカオスマップに示されるように、多くのサービスが住宅と接続されようとしており、それが永遠のアップデートを必要とします。

以上の情報は、不動産投資全般/建築知識ニュースから提供されました。

スマートホーム新規格「Matter」がもたらす便利性

2023年9月7日の、「スマートホーム新規格“Matter”とその影響」に関する情報をお届けします。

- 2021年5月に発表された新規格「Matter」は、スマートホーム製品間の互換性を向上させることを目指している。この規格はアマゾン、アップル、グーグルなどの多くの企業が参加しており、2022年には「Matter 1.0」が登場した。

- Matter規格の普及によって、さまざまなスマートホーム規格が一元化され、ユーザーがスマートホーム製品を使い始める際のハードルが下がることが期待されている。

- アマゾンジャパンは、Matterに向けた取り組みや、音声アシスタント「Alexa」の事業の概況などを説明する報道陣向けの説明会を開催した。

Matter規格の具体的な利点とアマゾンの取り組み

- シンプルなセットアップ: Matter対応デバイスは、特定のメーカーのアプリをインストールすることなく、Alexaアプリから直接デバイスを登録できるようになる。これにより、ユーザーはデバイスのセットアップをより簡単に行うことができます。

- Frustration Free Setup (FFS): アマゾンはFFSという拡張機能を提供しており、これによりデバイスのセットアップ時にWi-Fiパスワードなどの入力を省略できる。Matter対応デバイスには「Matter Simple Setup(MSS)」が用意され、シンプルな手順でセットアップが完了する。

- コミッショナブルエンドポイントとAmbient Home Dev Kit: アレクサを通じて操作されるMatter対応デバイスをローカルでコントロール可能にし、遅延を低減させる機能や、開発者向けのAPIセットが用意される。

新製品と今後の展望

- 日本企業で初めてMatter対応の製品を発売したNatureは、「Nature Remo nano」というスマートリモコンを市場に投入した。

- アマゾンは、Matterを策定したCSAの主要メンバーとして、規格の普及を目指す取り組みを続ける予定であり、Natureなどのパートナーと協力して自社製品の機能拡張を図る。

この情報は、Amazon Alexa インターナショナルのジャパン カントリーマネジャー、ティニス・スキパース氏とNature代表取締役の塩出晴海氏、Amazon Alexa インターナショナル技術本部本部長の福与直也氏から提供されました。

スマートホーム製品の新製品情報

スマートホームに便利な新製品情報についてまとめています。

ソニー、スマートホームサービス「MANOMA」に新機能実装

2023年9月7日の、ソニーネットワークコミュニケーションズライフスタイル株式会社が提供するスマートホームサービス「MANOMA」の新機能追加に関する情報をお届けします。

- 「MANOMA」は、ソニーのIoT機器とスマートフォンを組み合わせたスマートホームサービスで、セキュリティ、見守り、オートメーション機能に加え、家事代行などの家ナカサービスを提供しています。

- 新たに追加された機能では、「みまもりエリアを出たら通知」のレシピ実行時に、対象者の最新の位置情報を表示できるようになりました。

- 利用者は、2023年8月9日から順次配信されるMANOMAアプリのアップデートを通じて新機能を利用できます。

新機能の詳細

- 通知カードの改善: 通知カードには、対象者の最新の位置情報が表示され、その位置情報の更新時間は「地図で確認」画面で確認できます。これにより、対象者が過去にいた場所だけでなく、現在の位置も確認できるようになりました。

- 音声通知の追加: 設定したユーザが見守りエリアを出た際には、AIホームゲートウェイが音声で通知を行い、その前に通知音が鳴る機能が追加されました。

- タイムライン表示画面の改善: タイムライン表示画面から特定の日付を指定してすぐに遷移できるようになりました。

以上の情報は、ソニーネットワークコミュニケーションズライフスタイル株式会社から提供されました。

新製品:Nature Remo nano

2023年9月7日時点でのNature社の「Nature Remo nano」について紹介します。

Nature Remo nanoの特徴

- Matterと赤外線通信を連携させ、スマートスピーカーやスマートフォンから家電を操作できるエントリーモデル

- 温度、湿度、照度、人感センサーを搭載し、スマートフォンアプリで設定した条件に基づいて赤外線通信対応家電をリモート操作可能

- 対応OSはiOS 15.0/Android 8.0以上で、Wi-Fi 2.4GHz、赤外線、Bluetooth Low Energy(セットアップ時のみ)に対応

価格

3980円(税込)

Nature Remo nanoのおすすめポイント

- Matter規格に対応し、異なるスマートホーム製品間での相互運用性と接続性が向上

- シリーズ中最も軽量かつコンパクトなサイズ(47×47×12.5mm、約13g)で場所を取らない

- 家電操作の自動化(例:「室温が30度になったらエアコンをONにする」)が簡単に設定可能

Nature Remo nanoの気になるところ、注意点

- 他のNature Remoシリーズ製品と比較し、赤外線飛距離に制限があるかもしれない(詳細は確認が必要)

- 初期セットアップ時にはBluetooth Low Energyが必要

Nature Remo nanoの購入時参考情報

- 2023年7月4日にAmazon.co.jpで発売開始

- シリーズにはフラッグシップモデルのNature Remo 3やNature Remo mini 2、Nature Remo mini 2 Premiumなどもあり

Nature代表取締役の塩出氏は、新製品を利用してMatterの可能性を探るユーザーにも利用してほしいと述べました。また、Natureは今後、スマートフォンアプリ「Nature Green」の提供を開始することも明らかにしました。このアプリは家電制御や価格変動の通知機能などを有料オプションとして提供します。

新製品:leafee屋外セキュリティカメラ

2023年9月7日時点での株式会社Stroboの「leafee屋外セキュリティカメラ」について紹介します。

leafee屋外セキュリティカメラの特徴

- 防水対応かつバッテリー式で配線が不要

- 人感センサを搭載し、カメラ周辺の人の動きを検知して画像付きでプッシュ通知

- ナイトビジョン機能と赤外線式センサによる夜間の動き検知と録画機能

価格

- 購入価格:9,800円(税別)

- レンタル価格:690円(税別)

leafee屋外セキュリティカメラのおすすめポイント

- 空き巣や不審者の下見やマーキング、インターフォンを押して不在時間を確認するような不審行動の予兆を把握できる

- リアルタイム映像や動きが検知された際の録画映像をアプリで確認可能

- インストールが簡単であり、外部配線が不要であるため、設置場所を選ばない

leafee屋外セキュリティカメラの気になるところ、注意点

- 価格が税別表示であり、税込価格を確認する必要がある

- 人感センサの感度やカメラの画質についての情報が不足している

leafee屋外セキュリティカメラの購入時参考情報

- leafeeシリーズは、ドアや窓の閉じ忘れチェックや侵入検知などの機能を提供しており、新製品はこれに加えて屋外のセキュリティもカバー

- 製品の詳細や購入・レンタルオプションはStrobo社の公式サイトで確認できる

この新製品は、自宅周囲のセキュリティを強化し、不審行動の予兆をキャッチできるよう設計されています。

Panasonic「まごの手式フットスイッチ」で家電操作が便利に!

2023年9月7日の、パナソニックの新製品「まごの手式フットスイッチ」に関する情報をお届けします。

- プラグをコンセントに差し、家電のプラグをフットスイッチのコンセントに差すだけの簡単設定

- コードが2.5mあり、足でスイッチを操作できるため、節電にも効果的

- 本体にはオンオフを示す小さな赤いランプが付いており、暗闇でも操作が容易

商品詳細と購入情報

- 商品名:パナソニック まごの手式フットスイッチ

- 価格:983円(Amazon参考価格税込)

- コード長:2.5m

- 電圧/電流:125V / 10A

- 購入方法:Amazon, 楽天(スーパーSALE開催中)

- 色:ブラック

- 特記事項:

- 本体に赤いランプが付いていて、スイッチのオンオフが一目でわかる

- 滑り止めシールがないため、動きやすい(必要であれば滑り止めシールを貼ることが推奨される)

- 湿気の多い場所や水周り、サーモスイッチ内蔵の製品には使用不可

- LED照明には向いていない(オフでもぼんやりと点灯することがある)

使用者の感想

- フットスイッチは特にスイッチがない家電や、スイッチが手の届かない場所にある家電、面倒くさがりの人々にとって非常に便利なアイテムであると評価されています。

- 使い勝手が良く、座ったまま足元で操作できるのが最高との感想があります。

- これにより、以前は面倒であまり使用しなかった製品もストレスなく使えるようになったとの声があります。

直近のスマートホーム関連製品のセール情報

スマートホーム関連製品の商品で、「これはお得!」と感じたセール情報も残しておきます。購入の決め手となる価格の参考にどうぞ。

Amazon Smart Home items sale:SwitchBot製品

2023年9月7日時点でのSwitchBotのスマートロック指紋認証パッドセットとスマートリモコンハブ2について紹介します。

スマートロック指紋認証パッドセットの特徴

- Alexa, Google Home, Siri, LINE Clovaと連携可能

- 遠隔操作が可能で工事不要、取付が簡単

- 防犯対策として有効

スマートリモコンハブ2の特徴

- 赤外線家電を管理できるスマートホームデバイス

- 温湿度計機能と光センサー付き

- Google Home, IFTTT, Siri, SmartThingsと連携可能

価格

- スマートロック指紋認証パッドセット:16,134円(税込、23%オフ)

- スマートリモコンハブ2:8,082円(税込、10%オフ)

お得度

- スマートロック指紋認証パッドセット:非常にお得(23%オフ)

- スマートリモコンハブ2:お得(10%オフ)

セール期間

2023年8月17日(木)まで

スマートロック指紋認証パッドセットのメリット、注意したいポイント

- セール中に2製品を組み合わせることでiPhoneのホームアプリから玄関ドアが操作可能

- 価格がセール前と比較して非常にお得

スマートリモコンハブ2のメリット、注意したいポイント

- スマートホームシステムを拡張し、さまざまな家電を一括で操作できる

- セール期間中に購入することで一定の割引が得られる

このセールはAmazon.co.jpで開催され、SwitchBot製品を中心に多くのスマートホーム製品が割引価格で提供されています。さらに、これらの製品を組み合わせることで、更なるスマートホームの便利さと機能性が手に入ります。

スマートホームとは

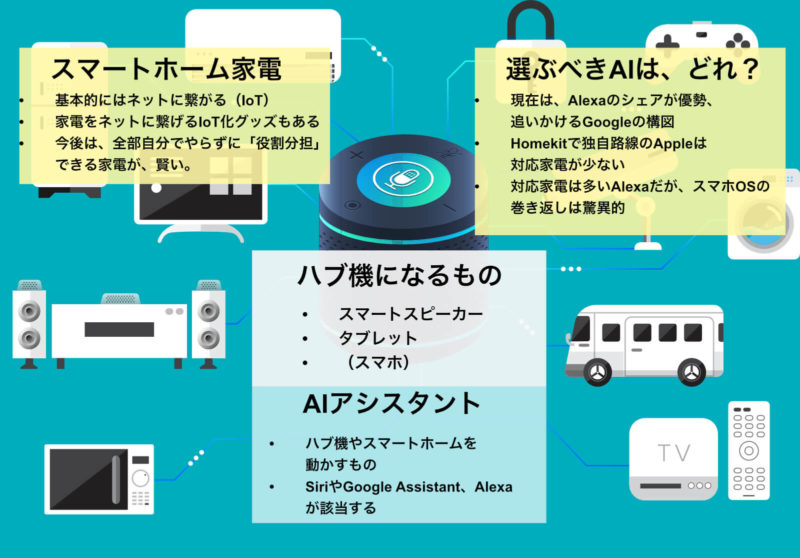

スマートホームとは、インターネットに繋がった便利家電でをハブ機(親機、システム管理機)で一元管理するシステムを持つ家のことです。

ほぼ自動で必要な動作を家電にやってもらい、こっちは楽させてもらうというコンセプトのもと、さまざまなスマートホームデバイスが製品化されています。

具体的に、スマートホームでできること

基本的には、日常的に行う全ての動作は自動化できます。ただ、必要な設備を自宅に取り入れるとなると大変。現実的には、今ある家電を一定の条件下で自動で起動させたり、スマホで一元管理するくらいです。

- 家中のリモコンをスマホにまとめる

- 家の外からでも家の中の家電を操作する

- 朝起きたら決められた家電が一斉に起動する

- 家に近づいたら自動でエアコンや空気清浄機が起動する

- 冷蔵庫に入れた食材を自動で記録する

あげたらキリがないのですが、概ね「スマホとアプリで操作する」ことが基本となって、ここに「一定のシチュエーションで自動化」するショートカット機能が主軸となります。

IoT家電のリモート操作、家電の稼働状況やネットからの情報を共有するあたりが今のスマートホームの主軸だと思います。

もっとわかりやすく言えば、全ての家電がスマホで管理できるようになって、毎日やることは自動化されるということですね。

私はものをなくしやすいのと無くしたものを見つけるのがすごく苦手なので、たくさんのリモコンが家に存在せずに、スマホさえあればとりあえず大丈夫という環境は歓迎したいところです。

できるようになるには、何をしたらいいのかがわからない

ただ、具体的にできることを例示しても、「じゃあ、何からどうしたらいいの?」というところがスマートホームのハードルを上げていると思うので、当サイトの記事にリンクを繋げながら、とりあえずこのページだけ読んでいれば何となくわかった気にはなる、くらいの情報量でまとめていきます。

スマートホームに必要なこと

スマートホームは「自動化」と「無線操作」が基本だと説明しました。まずはこの辺りを少しだけ掘り下げます。

インターネットに繋ぐということ

まず、根本的なところから言うと、スマートホームのために「家電本体を新しくする」必要はないということです。

つい、スマート家電というと最新の家電を揃えたゴージャスでラグジュアリーな特権階級のような家を想像してしまうのですが(私だけ?)、実際のところ、家電自体は「どうにかしてインターネットにつなぐ」ことさえできればそれがスマートホームへの入り口となります。

うちの冷蔵庫は、WiFiも飛んでないし、ネットに繋ぐケーブルを差し込むところもないけど?

最新の家電は、IoTだの何だのかっこいいことを言っていますが、基本的には無線LANでネットにつながっているだけです。大事なのは、ネットにつながって「何ができるようになったのか」をわかりやすく提示することで、これが一般消費者には伝わってこない。

昔の家電も、ネットに繋がるのが「スマートホーム」ガジェット

昔の家電はネットに繋げません。そのため、インターネットにつながるものを経由する必要があります。

言い換えると、例えばスマートリモコンやスマートコンセント、あるいはSwitch botのようなネットにつながった家電操作ツールさえあれば、どんな家電でもスマートホームに適応する可能性はある、ということになります。

詳しいことは後述しますが、とにかく「最新家電」だけが対象じゃないということです。

自動化はスマホが勝手にやってくれる

先に申し上げておけば、2021年現在は、スマートホームのセッティングは結構面倒です。

ただ、将来的にはユーザーの行動状況から、あなたが使っているスマホなどの身近な機械が自動でセッティングor必要なサポートをしてくれる未来になっていきます。

今、皆さんが使用しているスマホはすごい勢いでユーザーから情報を吸収しています。あなたの情報だけではなく、スマホユーザー全体の情報量なので天文学的なデータとなりますが、これらが全てAIの知識になっているようなイメージです。

とりあえずセキュリティやプライバシーの問題は置いておきますが、全てが勝手に自動化されるほど未来的ではないにせよ、ユーザーの行動をパターン化して一定の行動が続いたときに、必要な自動化レシピを提案してくれるくらいには便利な世の中がすぐそこまできています。

つまり、焦ってスマートホーム家電を買い集める必要はありませんが、スマートホームに対応できるような土台作りに関しては、家電の買い替えや引越しのタイミングで考えていただけたらいいのかな、と思っています。

スマートホーム建築時に気をつけること

ただ、コンセントやリモコンもない、例えば照明などの「家に埋め込まれているもの」をスマートホームに取り入れるのは難儀です。

しかし、方向を間違えて「最新の機能を持った設備にする」ことは、かえって操作しづらい環境を作り出す可能性もあるので、十分に注意したいところです。

照明の話

先に具体例を上げて説明すると、先に出てきた照明がいい例です。

Bluetoothとメーカー専用アプリの罠

我が家、一部の部屋だけ少し気合を入れて「Bluetooth式のリモコン」で動く照明にしました。Bluetooth式のものは、スマホのアプリで動かすことができるので、何となく最新っぽい感じがしたのですが、これは失敗でした。

特定のアプリを起動させないと動かせないものは、スマートホームに組み込むときに面倒になる場合が多いのです。

アプリがAlexaやSiriなどの音声アシスタントのショートカット機能に対応していればいいのですが、日本のメーカーは外面だけいい機能は取り入れるのですが、一度作ったアプリなどのバージョンアップなどは滅多にしません。

メーカー純正の操作アプリは、最新の環境に対応しない、時代遅れの操作方法に取り残される可能性は他の家電と同様にあるのです。

中途半端にスマホにつながるもんだから、普通のリモコンくらいには使い勝手はいいのですが、IFTTTやショートカットに対応しておらず、自動化のためのレシピに組み込めないんですよね。

少し込み入った話になるので端折りますが、最新ならいいというわけではないのです。

赤外線リモコンでも十分なスマートホーム

何だったら、普通の安い赤外線リモコンに対応したシーリングライトの方が、スマートリモコンで一元管理しやすかったりします。

大事なのは、家を建てるときには一般的な家電などとシステム・スケールを合わせておくこと。中途半端に最先端のものは、一般的な規格から外れた「対応しづらい家電・設備となりやすい」ということだけ覚えておいてください。

スイッチの話

照明と同じ話になりますが、壁のスイッチも大体のものは「スイッチボット」のようなボタン操作をリモート操作・自動化できる装置をつけることで簡単に採用できます。

壁に貼り付けて、自動でスイッチを押してくれるグッズなのですが、これだけみてもいまいちピンとこないですよね。ただ、どのスイッチにも対応できるシンプルかつ必須級のスマートホームグッズです。

ただ、スイッチボットになると壁につけたときにヤボったい感じが出てきてしまうので、この照明などの壁スイッチに関しては何かしらのリモコン操作ができるものにしておくことをお勧めします。

ちなみに、電気工事の資格さえあれば、リモコン対応のスイッチに変えることで対応できます。ただ、大体の人は資格を持っていないので、ここはスマートホームの敷居を上げてしまうポイントだと言えます。

まだ、家を建てる段階の方は、壁のスイッチだけは是非ともリモコン操作できるものにしておいてください。

しかも、リビングとか廊下とか、自動化できると便利な場所に限って、普通のスイッチを採用してスマートホームに取り残されがちなんですよね。

夜、家に帰ってきたら自動で電気がつく設定なんかは、簡単にできますよ!しかも、消し忘れもしないようにできる。

ウィルス感染と接触予防策の話

空気清浄機の話でも感染予防について簡単に説明したのですが、コロナに限定すれば、壁スイッチの除菌など、モノと人との接触は、唾液の交換になる飲食ほどのリスクはないのですが、触らないに越したことはないのも事実です。この、モノとヒトの接触機会を減らす意味でも、スマートホームは役に立ちます。

自宅のスマートホーム化は正直、あまり感染予防としては効果は薄いのですが、不特定多数の人が接触する必要がある飲食店の入り口なんかは、なるべくモノを触らずに、触ったら必ず手指消毒をする必要があります。

飲食店なら、来客時に検温・手洗いを促すアナウンスを自動で流して、かつライティングで手指消毒を強調するようなレイアウトなんかがいいかもしれないですね。

掲示物などで対応されるところが多いとは思いますが、掲示物はあってないようなモノなので、注意喚起としては弱い。これが、こちらの行動を読み取っているように音声などが流れると、ついつい人は「みられている」と思って従ってくれるものなのです。

玄関ドアの話

私は、今でも玄関ドアを「スマホで開けられる」機能をつけなかったことを後悔しているのですが、今は玄関ドアを後付けでスマートロックにできるグッズが存在します。

これも先程の規格の話になりますが、一般的な鍵・ドアノブであれば、こう言ったときに対応しやすいのですが、少し規格から外れたものを選ぶと、後々対応するためのコストが嵩んだり、まるまる取り替えないといけなかったりします。

ただ、玄関は家の顔なのでデザインを犠牲にはしたくないですし、防犯の観点からも中途半端なセキュリティのスマートロックなどを導入すると危険です。「何が何でもスマート化しなければいけない」というものでもありません。

防犯を高めるなら、ホームカメラを導入したり、ドアセンサーなどを取り入れると、不審者が近づいたりドアが動いた段階で通知ができるような仕組みを作ることは簡単にできます。セキュリティ会社と契約すればより安心ではありますが。

さらに言えば、私のような鍵を絶対に失くすマンの場合は、鍵を絶対に見つけるAirTagのようなものをつけておけば大丈夫だったりしますし、対応の幅を広く持っておくことが大事だとも考えられます。

スマートホームの建築注意点まとめ

- 一般的な規格は、サポート器具が登場して対応しやすい

- 家に埋め込む照明・スイッチに関しては計画的にリモコン操作を採用しておく

- 各種センサーを設置することになるため、コンセントを含め設置位置だけは考えておく

- 最新設備はすぐに最新じゃなくなることを念頭におく

スマートホームで知っておきたいこと

スマートホームは、別に新築・リフォームが必要なことばかりではありません。むしろ、「毎日やる操作を、より簡単にする」というのが今のスマートホームの基本です。

ネットにさえつながる環境さえ作っておけば、管理システム(AI)の方が進化していってくれるのが、これからのAI時代の面白いところです。

一方で、どうやってもネットに繋がることができない家電や、あるいは使い側の人間の知識が追いついていかない場合、今まで以上に不便を強いられることになるかもしれません。

とりあえず、知っておくべきことを日々アップデートしていきますので、読める範囲で、対応できることをピックアップしていっていただけたらと思います。

音声アシスタントとスマートホーム

まず、家電を操作するスマートスピーカーやタブレットが、スマートホームのハブ機となります。管理システムの中枢、と言ってもいいと思います。

大体の場合、このハブ機にスマホでもアクセス・操作できるのが基本です。

スマホを操作するオペレーションシステム(OS)と相性がいい

スマホのオペレーションシステムである、iOSやAndroidなどの機能を利用しているものがほとんどで、音声アシスタントシステムなどもOS由来のSiriやGoogle Assistantなどが利用されます。

この辺りは、SiriとAlexaについてまとめた記事がありますので、ご参照ください。読む必要はないとは思いますが。

Alexaだけ特殊

しかし、皆さんもご存知のAlexaだけは少し特殊です。

AlexaはAmazon製品のAIアシスタントという位置付けになりますが、対応デバイスはスマホではなく、AmazonのEchoなどのスマートスピーカーやタブレットになります。

難しい話は端折りますが、Alexaに対応するハードルは低いのと、Amazonでの販売利益につながりやすいので、多くの家電がAlexaに対応しています。

SiriとHomekit

Homekitというのは、Appleのスマート家電システムのようなもので、こちらは日本のメーカーはあまり対応していません。

Homekit製品の普及が鍵

Homekitは家電メーカーにとってはコストが高くAlexaでもiOSアプリに対応しているので、Homekit対応家電を作る旨味がまだまだ少ないため数が少ないのです。Appleは自社サービスでの囲い込みを狙っているので、ここがいまいち日本市場とは折り合いがつかないところ。

Google Assistant

そもそも強いGoogleが提供するAIアシスタントであるGoogle Assistantは、スマートスピーカー Google Homeのシェアはいまいち伸びないものの、Androidスマホのシェア率を考えれば最も利用者に近い存在と言えます。

Googleの持つビッグデータと、パーソナルデータを組み合わせることで、「スマートスピーカーにやってほしいこと」に一番到達しやすい位置にいるのもGoogleだと考えて間違いないと思います。

シェアも開発規模も参入メーカーも申し分なし

家電メーカーとしても、Android端末のシェア率を考えればターゲット層を広く取れるのと、開発ツールであるAPIが公開されており、参入障壁も低いことからAlexaとGoogle Assistantは大体セットで対応されています。つまり、AlexaかGoogle Assistantに狙いを絞っておけば、スマートホーム構築の際には失敗することはない選択となりそうです。

Google Assistant SDK があれば、デベロッパーの皆さんは、マイクとスピーカーがある端末に Google アシスタントを組み込むことができます。

https://developers-jp.googleblog.com/2018/02/google-assistant-sdk-api.html

Line Clova

Lineが世界シェアを取ることはないと思いますが、日本人にターゲット層を絞っているLineならではのAIアシスタントがClovaになります。

スマートホームを目指すものとしては、シェアが日本に限られるのは海外製の家電を取り入れる際の障壁になりますが、日本国内のメーカーはClovaの利用率が上がることで対応してくれるところは増える可能性はあります。

Clova自体は、日本独自のキャラクター性を持ったClovaに育てていきたいという方針も見られて面白い存在なのですが、Line経済圏には個人的にはあまり期待できないと感じているので、ここに期待するのはまだまだ早計かな、と思っています。

とにかく、今回は日本ならClovaも忘れないでおこう、ということで書いておきました。

IFTTTと外部サービスの連携

IFTTTはここまでのAIアシスタントとは異なり、家電の自動化を手伝ってくれるツールです。

IFTTTとは

IFTTT(イフト)は、「レシピ」と呼ばれる個人作成もしくは公に共有しているプロフィールを使って数あるWebサービス(Facebook、Evernote、Weather、Dropboxなど)同士で連携することができるWebサービスである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/IFTTT

基本的には、自分でレシピを作って、Webサービスをまたがって自動化していくときに使います。

例えば、私のようなiPhone使いの場合、Appleが全ての家電メーカーに対応してくれれば手っ取り早いのですが、現実問題として、自分が利用したいサービスとAppleが連携するとは限りません。こういったサービスを飛び越えて連携させる場合に、IFTTTが役に立ちます。

例えば、iPhoneで目覚ましを鳴らしたら、Alexaに天気予報を読み上げてもらい、天気情報をGoogle Documentに記録する、みたいな感じですね。(これ自体はiOSのショートカット機能でもできそうですが)

IFTTT設定のやり方は面倒なので別記事に回しておきますが、Appleに縛られたりせずに、自在にサービスを組み込んで自動化するシステムが構築しやすい環境は出来上がっている、ということをご理解いただければ十分かと思います。

スマートホーム家電のこと

ここからは、実際にどんな家電を用意していけばいいのか、という情報をまとめていきたいと思います。

ハブ機を選ぶ

ハブ機というのは、基本的には家に常駐して、センサーや家電から情報を受け取ったり、家電に指示を出したりしてスマートホームのシステムを管理する機体のことです。スマホは本人と一緒に行動して、このハブ機に指示を出すリモコン的な役割になったり、あるいはシステムが正しく動いているか確認するチェック端末の役割になります。

ざっくり言えば、スマートスピーカーやタブレットをハブ機としてスマートホームを展開していきます。

選び方のポイント

すでに、音声AIアシスタントをご紹介しましたが、まずは自分が利用するAIアシスタントを決めるのが最優先課題です。

- AndroidユーザーならGoogle AssistantかAlexa

- iOSユーザーならSiri(Homekit)かAlexa

- スマホのOSが決まっていないならAlexaかGoogle Assistant

- コミュニケーションツールの利用率が異様にLINEが多く、かつ日本製の家電しか使わない覚悟があるならギリギリClovaも検討範囲

悩んだらAlexa

前述のとおりですが、AppleのHomekitが日本市場で巻き返しを図るのはかなり難しいと思います。

Homekitのセキュリティ関連の独自端末の付与を取りやめればメーカーの参戦障壁は低くなるものの、そしたらHomekitの独自性が失われるので悩ましいところ。

AIアシスタントの機能としてはまだ飛び抜けるところはないのと、仮にどこかが飛び抜けても追いかけられる底力があるのはApple、Google、Amazon。

国内に根回ししたとしても、開発競争と海外シェアを考えたらClovaがどこまでついてくるのか、差別化できるのかを考えておいた方が良さそうです。

AIアシスタントはスマートホームの基幹部分のシステムとなるので、ここでの選択は間違いたくないところ。ここは無難に、EchoかGoogle Homeあたりを選んでおくことをお勧めします。

私は弱小ブログ運営なので、ブログのネタとしてHomePodのニッチな使用方法を突き詰めていくので、少しチャレンジしてHomekitベースのスマートホームを作りますが、みなさんは息ながく使えるものを選ぶべきかと思います。

最終的には、どのハブ機でも同じように使えるように互換機能を持ったアプリで統合されそうな気はしますので、あまり神経質に考える必要もないかもしれませんが。なんとなく、VHSとベータのビデオ戦争を思い出しますね。ハードウェアの規格の問題じゃないので、致命的なことにはならないとは思います。

Echo、Echoタブレット

Amazon陣営のEchoに関しては、こちらの記事をどうぞ。Alexaを選ぶべき人はこんな感じです。

GoogleはGoogle HomeかNest Hubか

Google陣営に下る予定の方は、Androidスマホで操作に関しては問題ないですし、Google Assistantがどこでもサポートしてくれます。

Googleはすでにインターネット検索サービスだけの会社ではなく、ネット構造を利用した次世代の全人類を対象とするビジネスができる会社です。どこよりも多くの情報を確保でき、しかも優秀な人材が放っておいても集まる会社。つまり、負けるわけがないのです。

インターネット上のコンテンツはGoogleのために作られている

私もそうですけど、インターネットでコンテンツを作る以上、Googleの評価を気にしないわけにはいきません。検索エンジンを牛耳るGoogleは、コンテンツの質を自分たちの優位なように設定することができるのです。

我々は切磋琢磨して、ブログやら動画やらでコンテンツを量産させられるわけですが、このコンテンツが全てGoogleのビッグデータの礎となるわけです。そして、ネット上のコンテンツへの導線をGoogleが確保することで、広告事業も思うがまま。

これからはユーザーのデータを利用してより適切に消費行動に移る広告を仕込まれるわけで、質の低い広告やコンテンツなどに頼らずに、自分たちがやりやすいよういネット環境を作り上げられるわけです。強すぎですね。

Googleデバイスは優等生

Googleを利用しない社会は想像できないのですが、一方で、彼らの作るデバイスには魅力を感じないのは私だけでしょうか? あまりにも綺麗にデザインされすぎているからでしょうか。実用性は完璧だし、価格もちょうど良いとは思うんですけどね。

スマートホームの操作パネルとして使用するならNest Hubとなりそうですが、Googleの検索意図を把握する力を持ってすれば、ディスプレイすら不要なアシスタントを作り上げることも十分に期待できるため、スマートスピーカーであるGoogle Homeの更なる進化に期待したいところです。

HomePodとiOSタブレット

Appleはすでに着実に現在のAppleユーザーの囲い込みを進めています。すでに、iCloud上に多くのデータを人質に取られている方もいるのではないでしょうか?

Appleはデバイスの料金は高いものの、デバイス購入後には必要以上に手厚いサービスを受けることができます。普通、パソコンなどを買うと、MicrosoftのOfficeのライセンスを購入しなければ仕事に使うことはできないのですが、Macならとりあえず必要なものは全部入っているし、OSのバージョンアップでこれらのアプリも格段に進化していきます。

Appleのサブスクサービスはいまいち

最近は、iCloudのデータ容量やApple ArcadeやApple Music、Apple TVなどのサービスでの追加徴収も狙っていたようですが、思いのほかサービス利用者が伸びずに、Apple Oneという価格は快適なバンドルサービスで巻き返しを狙っています。

Appleは、今のユーザー層を漏れなく確保しながら、そのユーザー層の次世代を確実に取り込みながら将来の基盤を確保してサービスを展開していく予定だと思います。

教育などにも熱心に投資しており、シェアはこれ以上伸びないかもしれませんが、共感を得ることができたユーザーに関してはしっかりと掴んで離さない運営をしていくと私は予想しています。

Homekitで家電業界を制圧できるか

そのため、Homekit製品がどこまで普及できるのかは不安にも感じるところ。

Homekit対応製品が少なければ、普及も何もなく、しかも製品同士での価格競争も生まれないため、コスパの悪い製品でスマートホームを構築しなければなりません。ただ、HomekitのコンセプトがズレるとAppleを選ぶ理由すら失われるので、Appleは自社の利益を捨ててHomekit製品に積極的に投資をするタイミングが勝負だと思います。

おそらく、Homekit対応製品は、今のAppleデバイスのように、Appleデバイス同士の親和性を極限まで高めてきます。

現在も、HomePodの設定はiPhoneを近づけるだけで必要な設定ができるレベル。これはiCloudアカウントと紐付けしているだけではなく、今後は独自のU1チップ(位置情報などを正確に把握して情報を伝える無線チップ)の機能として更なる飛躍を遂げる可能性がある。

Homekit製品もU1チップレベルのものを搭載することが標準化されれば、iPhoneを持つユーザーを各家電同士が追跡・情報共有して、ユーザーの行動を正確に把握、Siriは家電やセンサーからの情報をもとに、「次は何をするから、こうしよう」というレベルの提案までしてくれるのではないでしょうか。

現在も、Homekitには高いセキュリティを要求するチップ・ファームウェアの搭載が義務付けられているのですが、現在、ここのコスパに折り合いがつかず名乗りは上げても開発された製品が世に出てこないのです。

HomeKit対応製品にはAppleが認証したチップとファームウエアを搭載すること が義務付けられている。このチップは、Broadcom、Marvell、Texas Instrumentsが 供給している。

こんな時代だからこそ必要な「セキュリティとプライバシー」の課題

Appleはセキュリティやプライバシーに関しては他社よりも数段高いレベルを要求することで有名です。

実際、これからの社会はセキュリティは当然のこと、個々人のプライバシーにも丁寧に向き合っていく必要があります。

ある意味では時代の先駆けの指針ではあるのですが、ユーザーがこの感覚には追いついておらず、いまいち訴求できない=売り上げにはつながらないというのがメーカーの腰を重くしていると考えられます。

長々と話してしまいましたが、例えばこのセキュリティチップのコストパフォーマンスが劇的に良くなる or Appleが負担するなどのブレイクスルーがあれば、一気に開発が加速する可能性は十分に秘めているものと期待しています(私は製造ラインに関しては詳しくないので、Homekit製品のチップ負担がどうなっているのかは知りません)

他社が同様のセキュリティを要求せざるを得ない社会になれば、いずれにせよ現在の主力ラインの製品は開発やり直しとなるため、近未来的にはどこのメーカーにも必要な工程を今やっている、とも考えられます。

とにかく、現状のHomekitの有様を見ても、将来性に投資できる方であれば、iPadやHomePodをハブ機として採用するのは十分にありだと思います。デバイスとしての質は高いので、普段使いのスピーカーとしても優秀ですし。

対応する家電を考える

対応家電は無限大です。前述の通りではありますが、とにかくネットに繋がりアクションを起こす仕組みさえ組み込めればスマートホーム家電として操作は可能です。

スマートリモコンがあれば赤外線リモコンは対応

敷居をグッと下げてくれたのがスマートリモコンです。スマートリモコンは、ざっくり言えば万能リモコンなのですが、万能リモコンを知らない方も多いと思うので、簡単に説明します。

- リモコンの信号を読み取って登録できる

- 有名メーカーの家電のリモコンの信号はプリセット(事前登録)されている

- WiFiに繋がっており、スマホを使ってリモート操作できる

- リモコン自体にセンサーがあり、温度や湿度、照明の明るさなどから自動で家電を起動できる

私の場合はNatureRemoという製品を使用しています。

これがすこぶる便利で、最初に述べた「下手にBluetoothやアプリで操作するような最新機能の家電はいらない」としている理由が、NatureRemoがあるからです。NatureRemoにさえ任しておけば、スマートホームの敷居はめちゃんこ下がるのです。

アプリがあれば各種OSが対応

最近の家電は、各メーカーが操作アプリをリリースしているので、そのアプリを利用してスマートホームに組み込むこともできます。

Siriのショートカットだと、よく使うアプリの操作をピックアップして表示してくれたりします。ただ、アプリがショートカット機能に対応している必要はありますが。

ただ、この「家電メーカーが作ったアプリ」の使い勝手が悪く、iOSのショートカットには利用しづらかったり、IFTTTのレシピとして起動できなかったりしてとにかく相性が悪い。

先程のNatureRemoは、スマートホームを作るために開発されたようなアプリなので、どのOSでも快適に使えるようにアプリがデザインされているんですけどね。メーカー産のアプリは「スマホで使える!」が売りなだけ。

ただ、これは将来的にいくらでも改善できるところではあるので、今後に期待したいところです。

メーカーは競合との競争から畑違いのサービスとの連携へ

今は、アプリで自社メーカーの各家電の連携を強めているだけに止まっているのが残念なところ。

各社としては、アプリを利用してもらうことで自社の家電の販促を狙ったり、別サービスへの誘導を考えているんでしょうけど、かえって自社のアプリの使用感に制限を受けるので、いまいち使い勝手が向上しないのが難点です。

それでも自社アプリを作るメーカーの狙い

パナソニックやSHARPなんかは、自社の家電が総合的に使えるアプリなどをリリースしていますが、狙いとしては自社家電との連携を強調するというよりは他社製品の排除という目的であるということが正しいと思います。

例えばテレビをパナソニックにして、アプリを使ってみたらレコーダーもパナソニックじゃないとうまく使えない、だからパナソニックのレコーダーを買おう、みたいなことですね。

最近は、あまり排他的に囲いを作ると、かえって自分たちが出て来れなくなることがあるので、競合しない外部サービス(LINEなどのコミュニケーションツールやNetflixなどの動画配信サービス)との連携は積極的です。

ユーザーの囲い込みをしないわけではなく、「次も同じメーカーで」という縛りができやすいように、設定を簡易化させて機種だけ買い替えできるようなサービスを付与したり、クラウドデータ容量を配布してデータを人質にしたり、なんかは家電メーカーでもみられるようになってきています。

コンセントに刺さればスマートコンセント

我が家では各部屋に1箇所くらいはHS105というスマートコンセントを設置しています。

結論から言えば、スマートコンセントが必要になる場面は限られています。最近の家電は、最低でもリモコンくらいは付いているので、スマートリモコンに機能をまとめた方が自動化しやすいんですよね。

スマートコンセントを使用する具体例

イメージとしては、例えば小型扇風機を天井付近につけて擬似シーリングファンのようにして暖房効率を良くしたいなどの要望があったときには便利です。

具体的に言えば、生活動線から離れた場所に設置する家電で、リモコン操作などのないものの場合、電源のOn/Offをリモコン操作できるような感じですね。

スマートコンセントもWiFiに繋がっているので、家の外からでも操作できますし、家電の使用状況なども確認できるので消し忘れ予防などもできて便利です。

他の家電と連動させることもできる

さらに、IFTTTなども利用することで、「エアコンをつけたときには必ず扇風機(スマートコンセント)をONにする」という使い方もできます。条件を工夫すれば、操作などしなくても温度や自分の居場所、電気の使用状況なんかでも家電の稼働を制御することができます。

実は対応しづらいIoT家電たち

少しまとめてみますが、アナログな家電の方が、最近のスマートホーム用のガジェットと相性が良く、簡単に組み込むことができるのに対して、最初からインターネットにつながってアプリで使用するようにモデリングされている中途半端なIoT家電の方がスマートホーム化しづらかったりします。

スマホで全ての家電は操作できるけど、アプリが複数にまたがって結局不便に感じて、自分でスイッチ消しにいったりしますからね。

大手家電メーカーほど、自分たちのアプリに機能を組み込もうとするけど、iOSなどのAIアシスタントに全てを任せられるような仕組み作りに切り替えた方がユーザーとしては使い勝手がいいんですけどね。

ただ、一社が独裁的にシステムを構築できる環境もユーザーに不利になりかねないので、アプリ同士での連携がしやすくなるようにAppleはメーカーの開発がしやすいようにサポートし、開発・製造メーカーはユーザーの利便性を考慮して各OS・AIでの動線をスムーズにできるようなアプリ設計にしていくのが理想的ですね。

スマートキッチン家電はハイテクだけど不便な理由

ちなみに、過去にスマートキッチン家電についても取り上げました。

スマートキッチン家電は、それぞれが近未来的に機能を詰め込まれているのですが、実際のところ、各家電がそんなに賢い必要はないのです。情報を感知するセンサーと、情報システムに繋がる無線機能さえあれば、考えてもらうのはAIでいいわけですから。

スマホやタブレット、スマートスピーカーも、今やパソコン並みに賢いですからね。家電に搭載されている制御用プログラミングよりもずっと優秀です。

日本のメーカーにありがちな「開発した技術は全て盛り込む」なんでもコミコミ機能は少し古い考え方で、これからは家電に求められている機能をわかりやすくユーザーに提示した上で、ユーザーの期待値を超えて活躍する家電の時代になります。

必要な人が、必要に思ったものを選んで、取捨選択できるような家電ということですね。

ただ、この取捨選択が苦手なのが消費者心理で、だからブログなんかの情報を提供する場にいまだに情報を求めてやってくる方がいるわけなんですけどね。

メルカリ使えるだけで買い物リスクは劇的に下がる

必要以上にできることは求めずに、今必要だと思っているものを選ぶ。選ぶことに失敗しても、今の時代、他の誰かの需要には合致していることが多いので、メルカリなどで売ればそれほど大きな損害にはなりませんし。「将来使うかも」はあまり考慮しなくてもいい時代になったと思います。

先ほど「空気清浄機と加湿機能」の記事も書きましたが、空気清浄機と加湿は相性がいいので二つの機能が合わさった加湿空気清浄機は便利だと思います。

ただ、デメリットもあることをユーザーがしっかりと把握した上で、しっかりと選べる知識や情報収集スキルが必要だと思います。ただ、世の中の9割くらいの人はそんなに一つの家電の購入に時間を割くこともできないので、私たちのようなブロガーが、必要な情報を厳選して、再構築して提示することにもそれなりに需要があるということです。

私の場合は、自分が欲しいものをとことんまで調べるついでに、ブログを更新しているくらいですけどね。

コメント

「switchbot switchbot 湿度計 タイミング」に関する最新情報です。

SwitchBotの温湿度計は、二酸化炭素濃度も測定できる機能を備えており、設定値を超えると警告音、ディスプレイの点滅、スマートフォンへの通知の3つのアラートで換気のタイミングを知らせてくれます。これにより、作業中でも安心して使用できる環境を提供します。

https://www.lifehacker.jp/article/2504-amazon-switchbotco2sensor/

「シーリング シーリング ライト ファン」に関する最新情報です。

吉井電気は、プライベートブランド「Abitelax(アビテラックス)」から新しいLED小型シーリングファンを4月下旬に発売します。3つのモデルがあり、それぞれ異なる機能と価格設定がされています。「人感センサー機能付きLED小型シーリングファン ALC-JDKBFAN」は6,980円(税別)で、消し忘れを防ぎ節電に寄与します。「導光板タイプLED小型シーリングファン ALC-DKBFAN」は5,980円(税別)で、均一な光を提供し、薄型でお手入れが簡単です。「スタンダードタイプLED小型シーリングファン ALC-STDFAN」は3,980円(税別)で、風の送風角度を調整できるエントリーモデルです。全モデルはリモコン操作が可能で、風量と明かりをコントロールできます。

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/2008167.html

「不審者 下校 手招き」に関する最新情報です。

新潟県三条市で、下校中の中学生2人が不審な白髪の男性に遭遇した事案が報告されました。男性は身長約180㎝で、50~60歳代、緑のカーディガンに白のTシャツを着用し、グレーの車に乗っていました。中学生は男性が手招きをしてきたため、急いで帰宅しましたが、追いかけられることはありませんでした。三条市は、防犯対策として、登下校時の寄り道を避け、早めの帰宅を呼びかけています。また、不審者に対して挑発的な行動を取らないよう注意を促しています。

https://www.niikei.jp/1540960/

「設備 2025 cad」に関する最新情報です。

アンドパッドは、東京都千代田区が開発した建築設備専用CAD「Rebro 2025」とのデータ連携を3月24日に開始することを発表しました。この連携により、建築設備の設計や管理がより効率的に行えるようになります。

https://www.s-housing.jp/archives/380960

「switchbot switchbot 湿度計 タイミング」に関する最新情報です。

SwitchBotの温湿度計は、二酸化炭素濃度も測定できる機能を備えており、換気のタイミングを簡単に把握できます。CO2濃度が設定値を超えると、警告音、ディスプレイの点滅、スマートフォンへの通知の3つのアラート機能が作動し、作業中でも安心して使用できます。

https://www.lifehacker.jp/article/switchbotco2sensor/

「転嫁 価格 価格 転嫁」に関する最新情報です。

建設業の価格転嫁率は39.6%であり、流通の川下業種では転嫁が厳しい状況にあることが、東京都港区の実態調査(2025年2月分)で明らかになりました。調査によると、企業の77%が「多少なりとも価格転嫁できている」と回答したものの、価格転嫁率は40.6%に低下し、24年7月調査から4.3ポイント減少しています。原材料費やエネルギーコスト、人件費の上昇が影響し、十分な価格転嫁ができていないことが示されています。

https://www.s-housing.jp/archives/380688

「switchbot switchbot 湿度計 タイミング」に関する最新情報です。

SwitchBotの温湿度計は、二酸化炭素濃度も測定できる優れたデバイスです。CO2濃度が設定値を超えると、警告音やディスプレイの点滅、スマートフォンへの通知といった3種類のアラート機能で換気のタイミングを知らせてくれます。これにより、作業に集中している際でも安心して使用できます。

https://www.lifehacker.jp/article/2503-amazon-switchbotco2sensor-0a5/

「ディスプレイ モデル ビジネス」に関する最新情報です。

デル・テクノロジーズは、ビジネス向けディスプレイ「P」シリーズに新たに7製品を追加しました。新モデルには、24型、27型、32型、34型の各サイズがあり、解像度はWQHD(2560×1440ピクセル)や4K(3840×2160ピクセル)をサポートしています。全モデルはリフレッシュレート100Hzを実現し、10bitカラーに対応しています。価格は3万9800円から8万8800円までの範囲で、USB-Cハブ機能を備えたモデルも含まれています。

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2503/19/news180.html

「ai キャラクター 機能」に関する最新情報です。

AIチャットアプリ「SynClub」が2025年3月12日に新機能「心へダイブ」を正式にリリースしました。この機能は、ユーザーがAIキャラクターの思考を覗くことができ、より深いコミュニケーションを楽しむことを可能にします。例えば、ツンデレキャラクターの本心を理解することで、従来のチャットアプリでは味わえない親密な交流が実現します。SynClubは、様々な性格や声を持つAIキャラクターと会話できるアプリで、孤独な時や日常の会話を楽しむことができます。新機能を通じて、ユーザーはAIキャラクターとの関係をさらに深めることが期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000079070.html

「防犯 提案 住宅」に関する最新情報です。

戸建住宅購入時に防犯対策を考えた人は56%に達する一方、住宅会社からの防犯提案は約15%にとどまるという調査結果が、5団体防犯建物部品普及促進協議会によって発表されました。この調査では、消費者の半数以上が防犯対策を重視しているにもかかわらず、実際に提案を行う住宅会社は少ないことが明らかになりました。特に、最近の強盗傷害事件の増加により、防犯意識が高まっていることから、住宅会社は防犯を「安心・安全」の提案として強化する必要があるとされています。

https://www.housenews.jp/equipment/30399

「編集部 1日 24」に関する最新情報です。

今週の主なニュース(2月24日~3月1日)では、以下の重要なトピックが取り上げられました。

1. 自民党の高鳥修一前衆院議員が立憲民主党の野田佳彦代表を公選法違反で告訴し、受理されました。

2. 新潟県長岡市で、AIビジネスの推進と防災ドローン活用に関する協定が締結されました。

3. 新発田警察署で少年補導の功労者が表彰され、後継者問題についても言及されました。

4. 経済面では、ツインバードが投資有価証券を一部売却し、政策保有株式のスリム化を進めています。

5. 第四北越銀行と大光銀行が円定期預金金利を引き上げました。

6. 新潟県内では、今冬の雪による人的被害が170人に達し、死者は13人となっています。

7. 破産開始決定を受けた永井コンクリート工業の負債総額は約19億3,000万円です。

8. 地元の人気店「麺匠新」が朝ラーを提供していることが紹介されました。

これらのニュースは地域の経済や社会に影響を与える重要な情報です。

https://www.niikei.jp/1461341/

「日本人 心筋 心筋 梗塞」に関する最新情報です。

日本人は心筋梗塞の発症率が世界でもトップクラスに低い国の一つであり、心臓病による死亡率も低いことが示されています。この背景には、日本人特有の体質や遺伝的要因が影響していると考えられています。しかし、日系移民がアメリカやブラジルに移住した場合、心臓病や糖尿病の発症率が高くなる傾向が見られ、環境要因が健康に与える影響が浮き彫りになっています。つまり、同じ遺伝的素因を持ちながらも、生活環境の違いが病気のリスクを大きく変えることが分かります。日本人に合った病気予防法が重要であると強調されています。

https://gendai.media/articles/-/144237

「日本人 心筋 心筋 梗塞」に関する最新情報です。

日本人の心筋梗塞の発症率は、世界でもトップクラスに低いことが明らかになっています。日本人は心臓病で亡くなる人が少なく、悪玉LDLの数値は米国と同程度であるにもかかわらず、心臓病による死亡率は低いままです。この現象は、遺伝的要因だけでなく、環境要因も影響していると考えられています。具体的には、日本に住む日本人と、ハワイやブラジルに移住した日系移民を比較した研究では、日系移民の方が心臓の冠動脈の硬化が進んでいることが示されています。これにより、心筋梗塞のリスクが高まることが分かりました。日本人特有の病気予防法や体質の違いが、心臓病の発症率に影響を与えているとされています。

https://gendai.media/articles/-/144237

「コンテンツ 淡路 アサシン」に関する最新情報です。

『アサシン クリード シャドウズ』の発売が3月20日に延期され、予約者向けの拡張コンテンツ「淡路の罠」が2025年内に配信予定です。このコンテンツでは、謎に満ちた島「淡路」が舞台となり、命を狙われる恐怖が描かれます。本作は安土桃山時代の日本を背景に、伊賀の忍者奈緒江とアフリカ出身の兵士弥助が共に戦うストーリーです。予約特典として、発売時にボーナスクエスト「三年の恩」が提供され、新たな武器「棒」も追加される予定です。ゲームはフィードバックを基にさらなる改善が行われており、プレイヤーには10時間以上のボリュームが楽しめる内容となっています。

https://automaton-media.com/articles/newsjp/assassins-creed-shadows-20250110-324813/

「アニメ 会議 構想」に関する最新情報です。

新潟市で、NSGグループが「新潟アニメ・マンガ・バレー構想」に基づく有識者会議を開催しました。この会議には、県や市の関係者、アニメ制作会社、美術館、大学など約30人が参加し、アニメ産業の振興策について意見を交わしました。構想は、アニメや漫画関連のインキュベーションオフィスや制作スタジオの設置、支援ファンドの創設などを含み、雇用促進や観光地化を目指しています。新潟にはアニメ制作会社が少なく、クリエイターの流出が問題とされており、これを解決するための起業支援や企業誘致が重要視されています。会議は非公開で行われ、次回は来年1月に予定されています。開志専門職大学の成田兵衛学部長代行は、新潟のポテンシャルを評価し、構想の実現に期待を寄せています。

https://www.niikei.jp/1344177/

「2024 周り 言っ」に関する最新情報です。

この記事では、著者が2003年に死産で子どもを失った経験を通じて、周囲からの言葉がどれほど傷つけるものであったかを振り返っています。著者は、悲しみを抱える中で周囲からのアドバイスや慰めの言葉が、実際には自分の感情を理解していないことが多いと感じました。特に「もう一人子どもがいることに感謝して」や「神様が理由があってこのようなことを起こした」などの言葉は、著者にとっては受け入れがたいものでした。著者は、悲しみを語ることの重要性や、失ったものに対する感情を理解してもらうことが必要だと訴えています。最終的に、悲しみを乗り越えるためには、他者の理解と共感が不可欠であると強調しています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6767a0f1e4b08c77e531ec28

「つい ai ai 音声」に関する最新情報です。

2024年1月22日(水)に、株式会社アドバンスト・メディアがオンラインセミナー「LIXIL様における、AI音声認識AmiVoice活用による『多様性』と『機会均等』推進に向けた取り組みについて」を開催します。このセミナーでは、障害者雇用促進法の改正に伴い、特にろう・難聴者とのコミュニケーションを円滑にするためのAI音声認識技術「AmiVoice」の活用方法が紹介されます。参加対象は、障がい者雇用に関わる人事担当者や、コミュニケーション促進に悩む方々です。内容は製品説明、事例紹介、導入方法のクロストークなどが含まれ、参加は無料ですが事前申し込みが必要です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000587.000020223.html

「つい ai ai 音声」に関する最新情報です。

2024年1月22日(水)に、株式会社アドバンスト・メディアが主催するオンラインセミナーが開催されます。このセミナーでは、LIXILにおけるAI音声認識技術「AmiVoice」の活用を通じて、障がい者雇用促進法の改正に伴う多様性と機会均等の推進に関する取り組みが紹介されます。特に、ろう・難聴者とのコミュニケーションを円滑にするためのソリューションが焦点となります。

セミナーは、製品説明やデモ、実際の活用事例の紹介、音声認識ツールの導入方法についてのクロストークを含む内容で構成されています。参加は無料で、事前申し込みが必要です。参加希望者には、開催日の前日と当日に参加用のURLがメールで送付されます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000587.000020223.html

「構想 city city tokyo」に関する最新情報です。

東京建物株式会社は、2024年11月25日に開催された国際カンファレンス「RegenerAction Japan 2024」で「Regenerative City Tokyo」構想を発表しました。この構想は、2027年末までに八重洲・日本橋・京橋エリアを中心に、地球や社会、人々のウェルビーイングを向上させる共創イノベーションプロジェクトを10以上創出することを目指しています。2030年には、東京を国際都市の新たなロールモデルとし、リジェネラティブな世界を実現することを目指しています。

リジェネレーションの考え方は、食や気候変動、文化、社会の繋がり、人々の健康など多様な要素に影響を与えることから、都市の中心でリジェネラティブな活動を推進する必要性が強調されています。東京での成功が、他の大都市にも波及し、リジェネラティブな世界の実現につながると期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000365.000052843.html

「転嫁 価格 価格 転嫁」に関する最新情報です。

TDBが実施した「価格転嫁に関する実態調査」によると、2月と7月の比較で価格転嫁率が「拡大」した企業は32.4%にとどまり、「縮小」した企業は20.8%、変化がなかった「横ばい」は46.7%と半数近くを占めていることが明らかになりました。特に「拡大」した企業の中では、「2割未満」から「2割以上5割未満」に転嫁が進んだ割合が最も高く、逆に「縮小」した企業では「8割以上」から「5割以上8割未満」が多く見られました。全体として、コスト上昇に対する価格転嫁が追いついていない状況が続いており、今後の賃上げには価格転嫁率の継続的な拡大が必要とされています。

https://www.s-housing.jp/archives/364361

「転嫁 価格 価格 転嫁」に関する最新情報です。

TDBの調査によると、2023年2月と7月の価格転嫁状況を比較した結果、約半数の企業(46.7%)が価格転嫁率を「横ばい」とし、価格転嫁率が「拡大」した企業は32.4%にとどまりました。一方、「縮小」した企業は20.8%でした。特に「拡大」した企業の中では、「2割未満」から「2割以上5割未満」に転嫁が進んだ割合が最も高く、逆に「縮小」した企業では「8割以上」から「5割以上8割未満」が多く見られました。全体として、コスト上昇に対する価格転嫁が追いついていない状況が続いており、今後の賃上げには価格転嫁率の拡大が必要とされています。

https://www.s-housing.jp/archives/364361

「不審者 あげる あげる いで」に関する最新情報です。

新潟県三条市で、帰宅途中の児童に対して不審な女性が「お菓子をあげるうちにおいで」と声をかける事案が発生しました。事件は9月13日の午後に起こり、女性の特徴は70歳代で、ピンク色のTシャツと赤色のスカートを着用し、紫色の買い物かごを持っていたとのことです。新潟県警は、児童に対して「怖いと思ったら大きな声を出して逃げるように」と注意を呼びかけており、不審者を見かけた際はすぐに警察に通報するよう促しています。

https://www.niikei.jp/1187835/

「不審者 あげる あげる いで」に関する最新情報です。

新潟県三条市で、帰宅途中の児童に対して不審な女性が「お菓子をあげるうちにおいで」と声をかける事案が発生しました。事件は9月13日午後2時55分頃に起こり、女性は70歳代で、ピンク色のTシャツと赤色のスカートを着用し、紫色の買い物かごを持っていたとされています。新潟県警は、児童に対して「怖いと思ったら大きな声を出して逃げるように」と注意を呼びかけており、不審者を見かけた際はすぐに警察に通報するよう促しています。

https://www.niikei.jp/1187835/

「日本人 心筋 心筋 梗塞」に関する最新情報です。

日本人の心筋梗塞の発症率は世界でもトップクラスに低いことが明らかになっています。これは、日本人特有の体質や遺伝的要因が影響していると考えられています。日本では心臓病による死亡率が低く、悪玉LDLの数値は米国と同程度であるにもかかわらず、心臓病の発症が少ないのです。一方、ハワイやブラジルに移住した日系移民は、環境要因の影響を受けて心筋梗塞や糖尿病の発症率が高くなる傾向が見られます。これにより、体質や生活環境が病気のリスクに大きく関与していることが示唆されています。

https://gendai.media/articles/-/136138

「目標 到達 目標 到達」に関する最新情報です。

日生は外貨建て保険の「目標到達型」の販売を2025年4月以降に廃止することを発表しました。この仕組みは、顧客の保険料を米ドルで運用し、事前に設定した円換算の目標金額に達すると自動的に円建てに移行するものでしたが、短期間での解約や乗り換えが問題視されていました。日生以外の大手保険会社も同様の廃止を検討しているとのことです。契約済みの保険は引き続き目標到達型で運用されます。

http://www.asahi.com/articles/ASS8W215JS8WULFA009M.html?ref=rss

「オコゼ オコゼ 刺さ 刺さ」に関する最新情報です。

新潟県で、海水浴中にオコゼに刺される事故が相次いで発生しています。最近、20歳の女性が浦本漁港近くの海岸でオコゼを踏んで激痛を訴え、119番通報されました。また、7歳の女児も虫生岩戸の海岸で同様の事故に遭い、家族と遊んでいる最中に痛みを感じて通報されました。これらの事故は、海水浴場に指定されていない場所で発生しており、海上保安署は注意を呼びかけています。

http://www.asahi.com/articles/ASS8F3QYZS8FUOHB00BM.html?ref=rss

「ミステリー コンテンツ 池袋」に関する最新情報です。

池袋ミステリータウンは、プロジェクト発足から1周年を迎え、2024年8月から人気キャラクターとのコラボコンテンツを無料で体験できるイベントを開催します。イベントでは『金田一少年の事件簿』や『彼女、お借りします』、『ハンドレッドノート』などの作品をテーマにした体験型アトラクションが用意されており、特にマーダーミステリーやときめきミステリーの体験が楽しめます。また、同月には新作リリースとミステリーグッズのオンライン販売も開始され、コンテンツがさらに充実します。イベントはWACCA池袋内のイベントスペースで行われ、参加は無料です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000120174.html

「不審者 乗っ 女子」に関する最新情報です。

新潟県五泉市で、2日連続で女子生徒に声をかける不審者が現れたという情報が報告されています。最初の事案は8月1日12時頃、50代のやせ型男性が自転車に乗り、「高校生か」と尋ねました。次の日の8月2日17時30分にも同様の状況が発生し、別の女子生徒に「高校生中学生」と声をかけました。両方の不審者は黒色の短髪で、目がギョロっとしており、服装はそれぞれ灰色のTシャツや全身黒っぽい服装でした。新潟県警察はこの情報を受けて注意を呼びかけています。

https://www.niikei.jp/1147720/

「apple ディスプレイ 可能性」に関する最新情報です。

2024年にApple初のスマートディスプレイが登場する可能性が高まっており、新製品にはApple Intelligence対応の最新チップが搭載される可能性もある。これにより、ホームハブとしての機能や高品質な音楽再生などが期待されており、既存のスマートディスプレイ製品に対する期待も高まっている。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiP2h0dHBzOi8vd3d3Lmdpem1vZG8uanAvMjAyNC8wNy9hcHBsZS1yZWxlYXNlLXNtYXJ0LWRpc3BsYXkuaHRtbNIBAA?oc=5

「ロック apple aqara」に関する最新情報です。

Aqaraが新しいスマートロック「Aqara Smart Lock U200」を導入しました。この製品はApple HomeKitとMatterプロトコルをサポートし、Appleホームキーを使用して簡単にロックを解除できます。さらに、ドアの状態を認識し、自動で施錠する機能やゲスト用のワンタイムパスワード設定など便利な機能も備えています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMie2h0dHBzOi8vd3d3LmxldGVtc3ZldGVtYXBwbGVtLmV1L2phLzIwMjQvMDcvMTIvYXFhcmEtcHJlZHN0YXZpbGEtbm92eS1jaHl0cnktemFtZWstcy1wb2Rwb3JvdS1hcHBsZS1ob21lLWtleS16YS1zdXBlci1jZW51L9IBAA?oc=5

「公募 公募 説明会 説明会」に関する最新情報です。

2024年7月10日に開催される「第2回公募説明会」では、家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソース導入支援事業に関する補助金公募について詳細が説明されます。この事業は、家庭用蓄電システムの導入費用やディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化に関する費用を補助し、電力需給の安定化や再エネ設備の促進を目指しています。また、公募説明会は全国3カ所で開催され、参加費は無料で現地対面方式で行われます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000042859.html

「構想 蓄電池 徳島」に関する最新情報です。

徳島県は、電気自動車などに欠かせない蓄電池産業を振興するため、「徳島バッテリーバレイ構想」をまとめた。この構想では、2030年までに関連企業の従業員数を増やし、関連製品の出荷額を2倍にする目標が掲げられており、企業誘致や生産性向上、人材育成などの支援が計画されている。県は大学や経済団体と協力し、具体的な施策を検討している。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiP2h0dHBzOi8vd3d3My5uaGsub3IuanAvbG5ld3MvdG9rdXNoaW1hLzIwMjQwNzEwLzgwMjAwMjA2OTcuaHRtbNIBAA?oc=5

「機能 エアコン 節電」に関する最新情報です。

Natureが新製品「Nature Remo Lapis」を発売しました。このスマートリモコンは、エアコンの節電機能に加えて健康管理機能を実装しており、デザインは“海辺の石”を模したものです。節電機能には「オートエコ」「コスパ起動」「消し忘れアラート」があり、健康管理機能も今後実装予定です。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vZ2V0bmV3cy5qcC9hcmNoaXZlcy8zNTQwMzc20gEA?oc=5

「ディスプレイ 対応 type」に関する最新情報です。

プリンストンが、7月5日に27型4K液晶ディスプレイ「PTF-H271U-BK」を発表し、価格はオープンで予想実売価格は4万2800円。このディスプレイはIPSパネルを搭載し、HDR10に対応しており、DCR機能も備えている。さらに、USB Type-C接続に対応した23.8型フルHD液晶ディスプレイ「PTF-H241W-BK」と、ADSパネル採用の31.5型WQHD液晶ディスプレイ「PTF-B321QS-BK」も発表され、それぞれ7月下旬/7月12日から販売が開始される予定。価格はそれぞれ2万2800円、3万4800円。

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2407/05/news167.html

「メーカー apple nec」に関する最新情報です。

おすすめのPCメーカーランキングが発表され、1位はDELLでした。DELLはコストの安さやキーボードの使いやすさが高く評価されています。2位はNECで、サポートの手厚さが人気です。3位はAppleで、iPhoneとの連携が使いやすさの理由として挙げられています。ランキング8位から4位までのメーカーも紹介されています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_667f56e4e4b003e0b2e01134

「バッテリー 純正 純正 バッテリー」に関する最新情報です。

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)は、低価格な非純正バッテリーの使用による火災リスクについて注意喚起している。過去10年間の事故情報によると、非純正バッテリーによる事故は235件あり、そのうち227件が火災事故であり、建物全焼の事例も発生している。非純正バッテリーは安全対策や品質管理が不十分で高い事故リスクがあるため、注意が必要であると警告している。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiImh0dHBzOi8vb3RvbmFuc3dlci5qcC9wb3N0LzIwOTY1MS_SAQA?oc=5

「節電 リモコン 健康」に関する最新情報です。

新しいスマートリモコンが発売され、節電、快適さ、健康をサポートする機能が充実している。熱中症アラートや快適指数表示、バイタルデータ連携など健康に配慮した機能も備えており、さらに接続できる家電も増えている。

https://www.s-housing.jp/archives/355477

「nature 節電 nature remo」に関する最新情報です。

Natureは、新しいスマートリモコン「Nature Remo Lapis」と家庭向け節電サービス「スマート節電 with Nature Green」を発表した。Nature Remo Lapisは、節電を手軽に行うための機能を備えており、7月5日に発売される予定で価格は7,980円。また、快適指数表示やバイタルデータ連携などの新機能も追加される予定である。家庭向け節電サービスは、auでんきの契約者向けに提供され、月額550円でNature Remo Lapisを利用できる。オートエコ機能を活用することで、自動で節電が可能であり、初月は無料で利用できる。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHBzOi8vbmV3cy5teW5hdmkuanAvYXJ0aWNsZS8yMDI0MDYyNi0yOTczNTQwL9IBAA?oc=5

「manoma 機器 スマート家電」に関する最新情報です。

ソニーのスマートホームサービス「MANOMA」が、スマート家電リモコンにテレビとエアコンの8機種を追加した。MANOMAはセキュリティや見守り、オートメーションなど幅広い層に新たな体験価値を提供し、プリセット対応機器の拡大により操作がより簡単になる。これにより、外出時や自宅で音声を使ってさらに多くの家電製品を操作できるようになる。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vcHJ0aW1lcy5qcC9tYWluL2h0bWwvcmQvcC8wMDAwMDAwMjAuMDAwMTIzMDk4Lmh0bWzSAQA?oc=5

「不審者 あげる あげる つい」に関する最新情報です。

新潟県佐渡市で女子児童に対する不審者事案が発生。男性が「お菓子あげるからついてきて」と声をかけ、警察は不審者の特徴や防犯のポイントを呼びかけている。目撃した際はすぐに通報を。

https://www.niikei.jp/1099968/

「模型 建築 apple」に関する最新情報です。

日建設計がApple Vision Proアプリを開発し、記者が体験した「仮想建築模型」の操作感について紹介されています。このアプリを使用すると、仮想の建築模型をリアルに再現し、操作することが可能であり、模型の縮尺変更や内観表示など細部の表現が可能です。作製コストを削減し、現実の模型と比べた際のメリットも多くあります。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHBzOi8veHRlY2gubmlra2VpLmNvbS9hdGNsL254dC9jb2x1bW4vMTgvMDAwMDEvMDk0MzYv0gEA?oc=5

「ビジネス コミュニティ コミュニティ ビジネス」に関する最新情報です。

コミュニティビジネスは一般的なビジネスとは異なり、ほとんどが後者の枠内に収まる。特に過疎地では限られた人々が成り立たせるビジネスが存在するが、建築関連のビジネスは狭義のコミュニティビジネスとは言えない。コミュニティビジネスは地域の課題を地域住民が主体的に解決するビジネス的な取り組みを指す。

https://www.s-housing.jp/archives/352653

「ゲーム 開始 事前」に関する最新情報です。

X-LEGEND ENTERTAINMENTは、6月18日にサービス開始予定のスマホゲーム『幻想神域2-Evolution』の事前ダウンロードを開始した。プレイヤーは異世界「ラムリアン」の起源の使者となり、様々な試練や8人の英雄の物語を体験する。ゲームでは4つの職業から選び、キャラクターの外見をカスタマイズできる装飾品の調整機能や染色機能も特徴として紹介されている。

https://gamebiz.jp/news/387779

「実装 black black ops」に関する最新情報です。

『CoD: Black Ops 6』の開発者が、新しい「オムニムーブメント」アクションを導入し、これがFPSゲームのスタンダードになることを希望している。この新システムでは、全方向にダッシュやスライディング、ダイビングが可能であり、プレイヤーに新しい戦術を提供する。

https://automaton-media.com/articles/newsjp/20240613-297620/

「住宅 iot iot 住宅」に関する最新情報です。

株式会社アールプランナーは、アールギャラリーの分譲住宅にIoT住宅(スマートホーム)仕様を導入し、玄関の電気錠やガス給湯器などをスマートフォンから操作可能にする取り組みを開始した。対象物件ではLIXILのスマートホームシステムを導入し、さらにオーナーが追加で製品を購入・設置することで、さらなる住宅設備や家電を接続できる。この取り組みは、快適性や機能性を高めた住宅を提供するための一環であり、今後も持続可能な企業価値向上に努める考えだ。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000073788.html

「対応 通信 ホーム」に関する最新情報です。

最新のMacやiPadがスマートホーム向け通信技術「Thread」に対応していたことが判明。AppleはThreadの技術を活用して、ホームネットワークに接続する製品を提供しており、初のThread対応スマートフォンも展開予定。ただし、現時点ではThreadを活かした具体的な機能は確認されていない。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiIWh0dHBzOi8vZ29yaS5tZS9tYWNib29rYWlyLzE1MzYwONIBAA?oc=5

「追いかけ 生徒 不審者」に関する最新情報です。

新潟県新発田市で男子生徒が不審者に追いかけられる事件が発生。男性2人が黒色の車で追いかけ、助手席から降りた男性が徒歩で追尾。助手席から降りた男性は30歳代くらいで身長180㎝くらい、やせ型で灰色のパーカーと黒色のズボンを着用。さらに黒色のベレー帽とマスクを着用していた。警察が捜査を行っている。

https://www.niikei.jp/1077193/